案例拆解:张琦那个操盘手是怎么做出这全网一个亿的粉丝IP的?

这篇文章,我们来分析下2022年的现象级知识IP网红张琦的操盘故事,看看这个火了一年,还没熄火的IP是如何打造的,以及,我们是否可以从中学到更多。

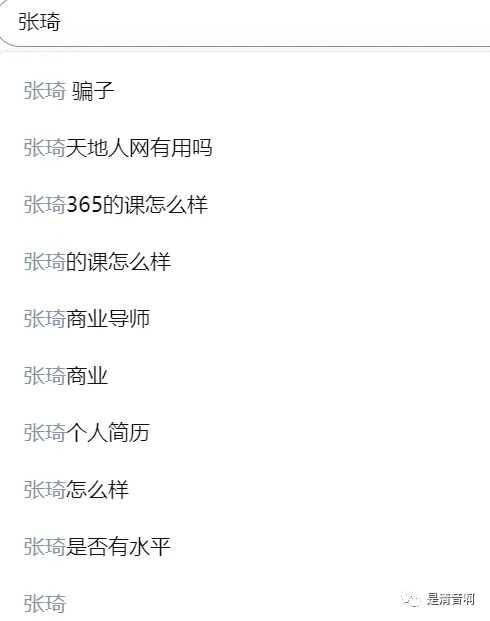

张琦,2022年现象级知识IP网红。一搜张琦,后面紧跟的就是骗子、有用吗?课怎么样?

凭借近十年教育培训的操盘经验,一看到这些搜索的下拉词,不用看数据就知道张琦这个操盘手及其团队这波操盘有多成功。

今天就从张琦操盘手的角度分析下,这个火了一年,到现在还没熄火的IP是如何打造出来的。

一、分析前的前菜

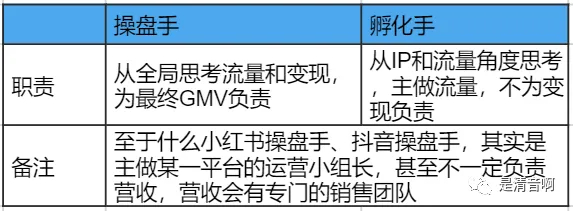

你之前是不是听过转化操盘手,流量操盘手,小红书操盘手,孵化手等等很多手,总之新名词很多,让人眼花缭乱。

拨去造词的光环,回归本质,其实是这样的。

所以,我今天分析的是一个从商业全局角度出发,为最终GMV负责的操盘手的思考逻辑,这是一个如何将线下机构如何用互联网全面盘活的鲜活案例。

这样的操盘手,在业内通常是负责一整条产品线或品类的盈亏,我们称之为品牌操盘手(后简称操盘手)。

二、操盘手的思考及操盘逻辑

2022年之前摆在张琦的操盘手面前的是这样的现状:

自身不利情况:

①公司业务大部分都在线下,在线上没有势能,账号什么的都是0,甚至官网(博商)的SEO排名也不靠前;

②用户群体是中小企业的老板或者高管,这类人在线上极其分散,做活动裂变,基本不会有太多水花;

③产品的线下属性很强,一个是课程整体性较强,不易分割;一个是价格高(至少5位数);一个是知识密度与现在爆炸的信息相比,难以收到较好效果;再者是张琦老师在出名前没太多名气,不像刘润、吴晓波这些老师早早的在得到上积攒了一部分粉丝;而且2019年就尝试过,投入大收效差;

④IP本身:张琦老师现在是成功了,所以大家觉得她怎么都好。但做过线下转型的朋友应该不会觉得很容易。从当时的情况来看,她一是自身形象不很讨喜(原因不必明说);二是没有强影响力的Title(有的话,今天我们一定看得到);三是离互联网的话语体系比较远,毕竟做线下培训十八年。

外部不利情况:

- 2021年和2022年的知识付费行业热闹非凡,大牛纷纷下场;

- 各平台的付费投流都不便宜了;

- IP们都在搞矩阵,信息大爆炸;

- 用户的注意力被算法精准把控;

- 知识输出形式和内容严重同质化;

优势是什么呢:

①张琦老师扎实的销讲能力,这包括抽象化概括能力、形象化输出能力、以及对内容极强的消化和加工能力。

只有在线下,常年和人面对面,才能锻炼出这样的能力和气场。这是张琦老师相比那些一开始就玩线上的IP们最大的优势。虽然纯线上的IP也能讲,但是拉大旗作虎皮的居多,大多更善于写和复制对标,其底蕴、价值观、气质以及精气神儿是完全不一样的,至于逻辑、表达、气口这些更是千里之别。

听过几个纯线上的IP的直播,一开播光环就掉的稀碎。要知道会销、面销、电销是最考验一个人的随机应变、洞察和表达能力的,这不是一个SOP就能批量化复制的。

2020年接触过好几个做企业培训的销售女生,会销+电销模式,她们在线下的时候业绩其实都一般,但一去线上业务,去做主播,张力一下子就起来了。

我之前招销售比较喜欢招有线下陌拜经验的人,再不济也要是做过电销的,这种人去哪里都不怯场,说直播就直播,说电话就电话,随机应变能力是被锻炼出来的;反之一直做网销的人,适应能力普遍很差。

②丰富的线下销讲素材和经过验证的产品体系,能在线下做总裁培训十几年的机构,本身一定是有口碑的,是一定能够带给用户实在的帮助的。这绝对不是今天谁谁在网上说看了“天地人网”没有用就能左右得了的。

看看小红薯的魔都妈妈黛西就能明白,一个凹出来的人设,一个套路化的运营,在流量进来后,如果没有极强的产品和交付作为依托,在知识付费&在线教育上是很容易被反噬的。

知识和教育产品的销售逻辑和卖货逻辑完全不一样。会吆喝,只是开始;能吆喝久,才显功力。

要吆喝久,靠给团队画大饼和打鸡血是不长久的。团队必须有底气和自信。张琦操盘手极其带领的团队一定是相信,才能做到,他们有这样的底气。

2020年我带领团队从线下转型线上的时候,很艰难,但是我们也一样有底气。讲师是自己的,有6年线下授课经验的,是实实在在帮助了大家学到技能的拿到结果的,项目经验和讲课逻辑是千锤百炼的。总之,能在线下竞争中、在渠道争夺中活下来的,都有几把刷子。

可别小看这点底气。

这是装不出来的。李佳琦现在是众口铄金了,但当时如果不是他丰富的线下柜哥经历,他在线上一定不会有那么强的亲和力和反应能力。

③机构转型的战略定位与决心

所有的内部变革都交织各种利益,处理不当,满盘皆输。

一个曾经在2010年前是全国最大的线下网络工程师培训机构,那个曾为华为、新华三、深信服等构建其基层、中级、高级技术工程师人才梯队的机构,因为老板在2013年左右看到了移动互联网的趋势,大刀阔斧的搞录音室,搞新型人才,尝试新模式,一年左右线下业务分崩离析,渠道易主。

当年腾讯的微信团队的崛起也不容易,是与原QQ团队分开办公,团队、财务、体系制度都相对独立才能做下去。

当时我负责线下转型线上的时候,老板反复叮嘱:

- 除了讲师,其他的统统自己搞、盈亏自负;

- 线上办公室和线下完全分开,你每周来和线下团队沟通,加深交流;

- 不要用原来线下的流量,包括老学员群;不要动原来线下的蛋糕,不要花钱买流量。

但有一条,老板让我放心——死也要做线上。

从0起步,谈何容易,这不是随口一编就能来百万营收的。对于没有自身流量与用户的机构来说,新开的业务线营收一开始绝对很惨,但是场地、工资、报销、社保等开支却不小。

还有,尽管与线下划定了楚河汉界,但是事情发展是不以人的意志为转移的。比如在初期,一个重要客户可能先看到线上营销,但是他是线下的需求,这怎么处理?或者是线下开拓的客户,看到更便宜的线上,怎么处理?这不是一句利益分配就能解决的事儿。人的局限呢?面子呢?私心呢?

金一南将军说“习惯把事情简单看的人,大部分是志大才疏的理论派。”我深以为然。

所以,我坚信,张琦的操盘手背后一定有这样的战略支持和决心支持。如果不是老板有极强的决心与深思熟虑的战略考虑,怎么能忍受每天看到一条不断流血的业务呢?和徒增的人事纷争?

三、操盘手的MVP测试

有了尚方宝剑的操盘手开始做MVP测试了。团队需要一场胜仗,IP需要看到希望,领导需要他的投名状。

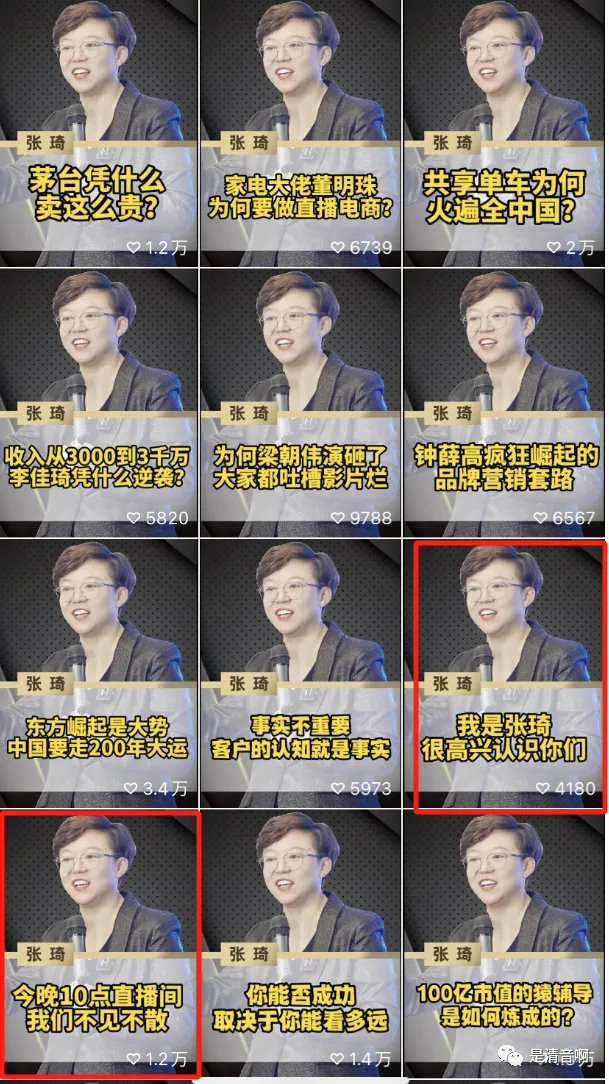

2022年4月28日,张琦的视频号更新了第一条视频。1个月内,全网粉丝超过1200万,短视频账号矩阵播放量超20亿,单条视频播放量 6500 万。

2个月后,张琦的视频号里粉丝最多的账号已经有475万人关注,抖音平台粉丝最多的账号有218万人关注,整个短视频矩阵下的几十个账号还在刷新着数据。

来看看是怎么做的?

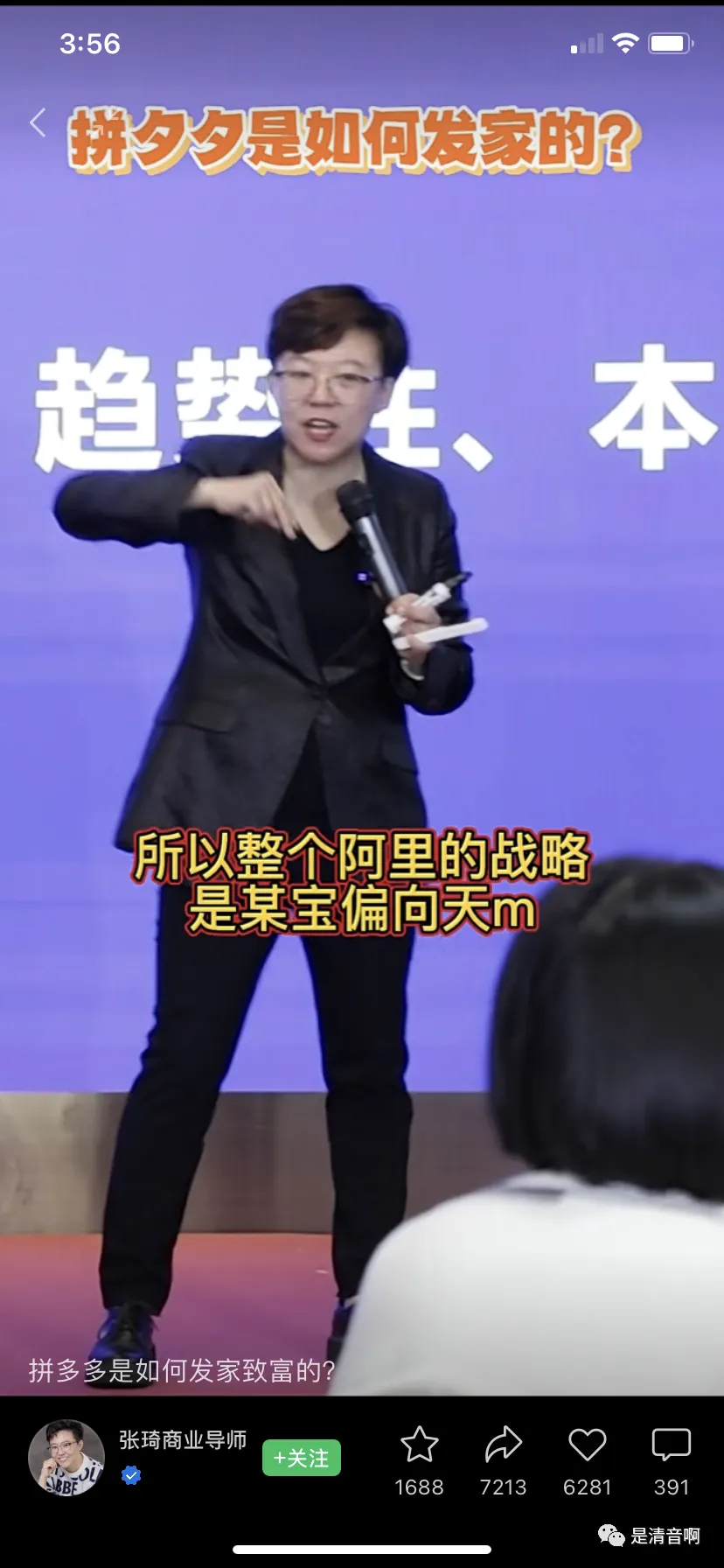

我翻了很久,终于看到还没有删除的第一条视频,是这样子的:

一个线下会销的视频片段,一个不清楚性别的讲师、身高比例都没有抓人优势、稍微社会的站姿,在讲“拼多多是如何发家的”。

标题是拼夕夕,字幕虽然有错别字,但关键处处理的很小心,如某宝、天m。

开篇提问“拼多多是如何崛起的”

中间讲了个故事,故事里有大公司,有大佬,有金灿灿的数据对比;还有矛盾、冲突(围绕假货)、和自洽的逻辑(24万淘宝不要的假货商家)

结论很牛~用蒋凡说代替了张琦说。

评论区最牛~80%的人在讨论假货、平台,一部分人在冷嘲热讽,还有张琦火了之后来留言的小诸葛。

总结一下张琦老师的内容公式=戳中老板心和注意力的语言钉做标题+有冲突和矛盾的你一定知道的故事+不置可否的结论+张琦的视觉锤

看起来平平无奇是吧?

的确是的。这些类似的概念大家早就知道了。太阳底下没有新鲜事。

但理论派和实战家的区别就在这里:理论家喜欢故弄玄虚,热衷于造词、炒概念,言必英文缩写、黑话和跨界玩词,总之要把简单的东西复杂化。(并不是说这么说的都是理论派,请不要对号入座,我是对以往接触的一些理论派的员工和中层管理做了下概括)。于是不明所以的人会觉得“哇,好牛B~”

但是实战家做多说少,比如会分析:

以往付费最多的群体是什么样的特征?什么年龄段的?什么行业的居多?有哪些业务痛点?增长还是变现?他们一天是怎么安排的?会看什么,想什么,遇到什么,在网上的哪个角落?

然后形成标题里的语言钉。

至于选择什么样的内容和故事就更显功力。这方面,我就非常需要向张琦老师的内容团队学习。

最好的故事从不教人们新的东西。

相反,最好的故事认同读者的想法,使每个读者感觉到他们的想法是聪明的、可信的,还会提醒读者,他们是正确的。

没人愿意看见赤裸裸的事实,即便你袒露了真实的自己。讲故事的目的在于无限接近事实,但又不会去揭露事实。

你看张琦老师多么睿智,她说拼多多更牛逼了吗?她说淘宝、腾讯不如拼多多了吗?她说拼多多这种方式一定好和一定对了吗?

都没有。唯一的一句结论是“蒋凡说“拼多多让我们看到的淘宝新的价值””

我们首先是人,其次才是消费者。

我们都是从小听着故事长大的,长大后,最容易触动我们的不是故事本身,而是小时候听故事的潜意识。做作的情绪吃多了会败胃,但是好故事总是永远打动我们。

故事从来没有颐指气使的告诉我们应该如何思考和感受,相反,它邀请我们去思考,去感受自己的内心。比如最近爆火的,我的河南老乡,抖音网红“大圆哥”的这条视频

后面的不用看,数据也差不到哪里去。

这样的内容和IP,火起来,只是时间问题。

只要操盘手持续的去深究平台和用户,发掘用户真正关心的内容,加上IP功力尽显的表达,基本没有不火的东西。

这是张琦老师的B站,少有的B友认可的讲商业的号。

四、操盘手的集团军打法

我们今天看水面上的东西会发现:张琦老师的操盘手在视频的MVP测试基本没问题后,选定了视频号、小红书、抖音、B站作为主要流量战场,以分层的、矩阵化的打法开始去攻城略地;然后发布了变现的相关视频,大概每9个引流视频后插一条变现视频。

但其实是,跑流量的时候,张琦老师的变现以及后端的交付就紧锣密鼓起来了。不然流量来了怎么接呢?转化率怎么办呢?

教育这一套流程和模式是不摩登,也不性感,但它是最成熟的内容制造体系。百年的学校遍地都是,百年的企业却稀有的很。

很多咨询我做IP和品牌操盘的小伙伴都踩过这样的坑,没有产品就一门心思搞流量,搞人设,搞IP,然后流量来了,发现接不住,或者流量还没起来,内容和选题就枯竭了。

战术大部分是相似的,但水平的差距在于战略。同样是大规模集团军决战,老蒋几次围剿红军,都以占领地盘为主;毛主席老人家说“以歼灭敌人有生力量为主,军事、政治、思想,三路并进”。高下立判。

所以,项目一旦开跑,张琦老师需要适应并学习直播、口播;团队需要整合适用于公域的产品,需要打磨公域转私域的销转路径;需要训练能打高客单价产品的销转团队,需要准备好盘子、碗碟、筛子、锅子、菜蔬作料,才能做一桌好菜。

不然面对突发情况,比如被恶意投诉,封号、大规模退费之类的,肯定大伤元气。

处理好了这些,一个商业闭环基本就跑通了,接下来的重点就是提升复购率+跨界合作+资源置换等等。

做个小调查,有多少人是今年看到张琦和董姐姐的合体视频才了解、关注到张琦的呢?

这波合作效应可以说是知识付费届的瑞幸+茅台了。不愧是董明珠,张琦也值得。

五、总结

现在做流量增长和IP难吗?

难啊(不赚快钱的话是难的)~

我现在离开之前的项目和光环,来做知识付费行业的IP以及获客,发现是真难。有4大难题:

①内容同质化:你费劲巴力的总结的东西,去网上一看,一堆,各色各样的,看起来都差不多;

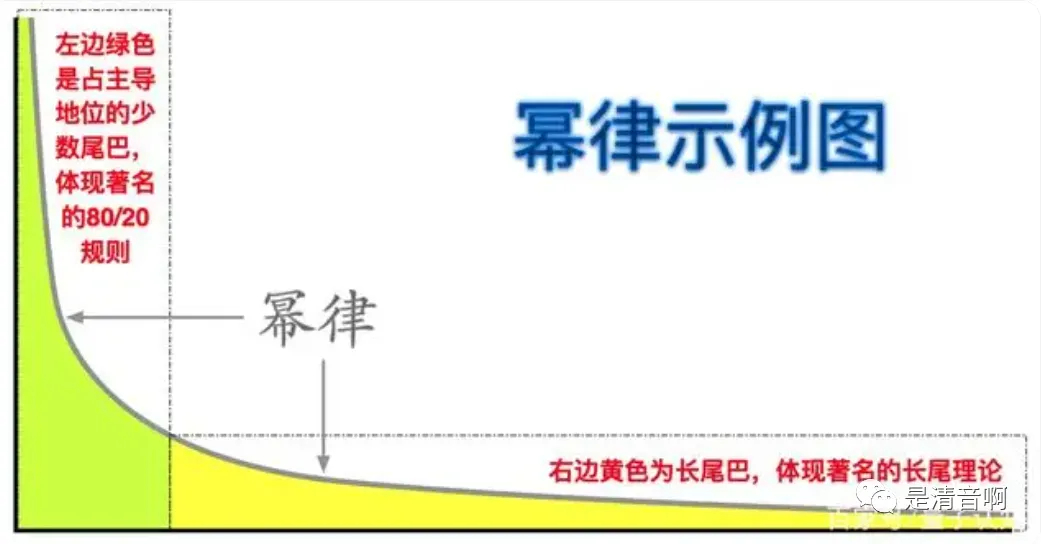

②幂律法则:在互联网里新入局的人要么扛不过马太效应,要么死于长尾效应。

③手表定律:当你有两个走针不一样的钟表时,你便不知道时间。人人都能发声,人人都有主张,那便没有真相和主张。

④挖矿还是卖铲子?挖矿(做IP)可能相当长一段时间挖不到金矿,但卖铲子(MCN化)的竞争也很激烈。

就是这么难,所以张琦的火,才分外动人,张琦那个操盘手才这么被人津津乐道。

矩阵好做,矩阵化的内容不好生产,矩阵化的故事更不容易讲述。

很多人说,张琦都是投流投出来的,张琦说,在真正火之前,是没有投过的。我挺相信的。因为张琦的操盘手在一开始就投流的话,可能还不一定这么火。

什么才能锻炼实力?实战。

什么才能打造铁军?硬仗。

怎样才能打赢一场战斗?聚焦优势,然后放大。

我今天想做一个知识型公司,要做流量的话,该怎么做,我想我更坚定了:

- 如果仅仅是亦步亦趋的对标和复制,那永远做不大,做不大就容易收不到正反馈,就容易死;IP之所以可贵,是背后的人的可贵;内容之所以值钱,是因为说内容的人本身有料;知识型IP之所以能成,是因为有源头活水。

- 如果只是找流量词和流行词,那永远做不深,做不深,迟早你的用户会抛弃你,会反过来收割你的流量;流量背后是永恒不变的人性。怎么才能创造价值?创造价值有很多条路走。不是把馒头嚼的更碎,是多多生产面包、饼干、花卷、油饼、水煎包、生煎包······

- 如果习惯了搞人设和套路,那不仅仅面临会被拆穿的问题。聪明人这么多,你能抄,别人也许能比你抄的更好。焊接钢架的总不如自然的青藤好看,直自直,曲自曲。

作者:是清音啊,微信公众号:是清音啊

本文由 @是清音啊 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益