用“人货场”理论设计私域产品架构(一):用户与账户

面对复杂多变的业务,我们应该如何设计产品架构,才能不会重构再重构呢?我们不需要想答案,看下这个行业被奉为圭臬的理论是什么,我们遵守、学习、应用就是了。因为这个理论已经被验证,随着市场的变化仍然对业务具备指导意义,这足够说明问题了。

2017年阿里巴巴提出的“人货场”模型就是零售、营销、电子商务等行业经久不衰的理论。本期先分享下客户体系的搭建,后续文章会逐步更新。

前段时间被问了一个问题,“你觉得产品经理如何保证产品的健硕性?”

我回答:“产品设计要符合市场定律。”

一、“人货场”为什么适合私域

私域的运营,本质上也是对“人货场”三者关系的运营。

传统的营销,比如商超,在固定的地点集中陈列货物,供人选购。商超就是“场”,是商品信息,物流信息,交易信息的载体。现在做私域,“微信”是场,“短信”是场,“WhatsApp”是场,“Line”是场,通过各种消息体把“货”带到客户面前。

我们现在回过头来看那些私域的定义,比如“企业拥有独立三方平台、可重复、低成本甚至免费触达用户的用户池”,“独立”“重复”“低成本”等特性其实都是“场”赋予的。所以私域是十分契合“人货场”理论的。

二、用户信息和账户信息的设计

与现实的商超,公域的购物平台不同,私域的“场”一般不负责物流、库存等的管理,更多是连接“人”和“货”,即把特定的商品或服务带给特定的人群。

上文提到,微信、WhatsApp等都是“场”,任何一个“人”在“场”中都是一个独立的个体,带有“场”所赋予的特性(如昵称、头像等)及唯一标识(如微信生态的Unionid、WhatsApp的手机号等)。而在“场”的作用下,人有了分身—“账户”。一个实实在在的人可以在同一个“场”中有多个账户(比如,一个人有多个微信),也可以在不同的“场”中有不同的账户(比如,一个人可以有微信,也可以有WhatsApp)。

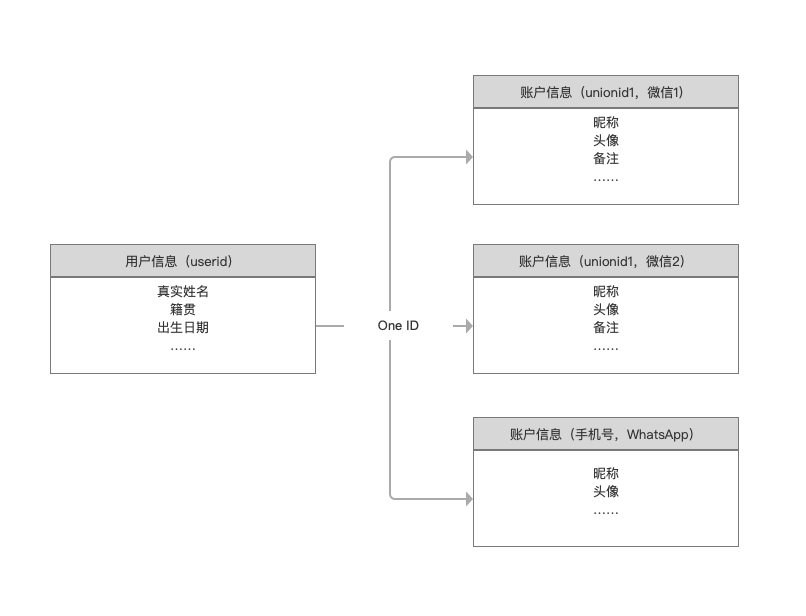

根据“人”与“场”的相互作用关系,我们抽取出了两个私域产品的底层实体——“用户信息”“账户信息”,两者之间是1:N的关系。在这澄清一个大多数人犯的错误,很多产品同学一开始做私域,只做企微一个“场”,直接把微信昵称、头像、Unionid等属性归到了用户信息上,这是错误的,直接限制了产品的扩展性。

在这层结构中,“人”等同于“用户信息”,是一个实实在在的人,“场”赋予“人”的特征具化为了“账户信息”。userid与“场”中的唯一标识(Unionid、手机号、邮箱等)之间的关联关系组成了One ID的基本雏形(注意,不要误以为这就是One ID,远非这样)。

整个客户体系,在这两个实体上开枝散叶(本文只拆结构,不做扩展,用户行为属性、心理属性、标签等信息不在此赘述)。

这两个实体也是实现精细化营销、多矩阵产品营销的基石。

我们举例两个场景:

引流

- 打电话确认客户意向;

- 客户意向明确,挂电后短信发送加微短链;

- 客户点击链接,按引导添加工作人员企微;

在这个场景中,涉及到了三个“场”,电话,短信,企微。要想衡量引流的效果,客户最终是否加微成功,就要知道手机号与Unionid(或external_userid)之间的关联关系——即One ID。

营销

1、客户主动打电话咨询课程情况——了解客户意图;

2、发表一条课程优惠名额仅剩2个的朋友圈——委婉逼单(一般不直接发消息,营销目的太强,客户反感);

在这个场景中,涉及到了两个“场”,电话,企微。利用合适的时机,在不同“场”中自由切换进行营销,就要知道手机号与Unionid(或external_userid)之间的关联关系——即One ID。

“场”具有地域性,一般一个国家或地区用来做私域的“场”基本是固定的,比如我们中国主要是手机号、邮箱、微信、QQ等,美国主要是WhatsApp、Instagram,日本、中国台湾主要是Line,韩国是Kakao。如果要做国际业务,当然就会接入更多的“场”,但一个用户所在的“场”依然是有限的。

我们也有可能会自己造“场”,比如一家游戏公司会发售多款游戏,每个游戏就是一个“场”,在微信私域中做用户运营,尤其是大R玩家,一定要知道这个微信用户对应游戏中的哪个ID,才能点对点的提供服务,进行营销。

总之,在这套客户体系中,每个“场”中的用户都会成具化一个或多个“账户”,业务从单“场”运营扩展为多“场”运营,也只是在这个架构中插入一条账户数据而已,就向积木拼插一样简单易用。

本文由 @私域一哥 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益