从技术、市场和生态三方面,扒一扒Manus背后的真相

Manus的爆火引发了AI领域的又一轮热潮,其被宣传为一款具有革命性潜力的AI工具,甚至被看作是国产AI的又一力作。然而,随着热度的攀升,质疑声也随之而来。本文将从技术、市场和生态三个维度深入剖析Manus背后的真实情况,探讨其是否真的具备如宣传中所说的强大能力,还是仅仅是一场营销驱动的现象级事件。

这两天又一个神级AI工具-Manus爆火了,这让人感觉有似曾相识的味道。比如社交媒体刷屏、概念股暴涨、邀请码一码难求,这些场景与DeepSeek的崛起如出一辙。

但跟很多各行各业的朋友聊了聊,大多数人的观点,都认为Manus的爆火更像是一场精心策划的“现象级营销”,而非技术驱动的“里程碑式突破”。

我们从技术、市场和生态三方面深入探讨背后的真相。

01 技术,Manus的“全能”更像是一场虚幻

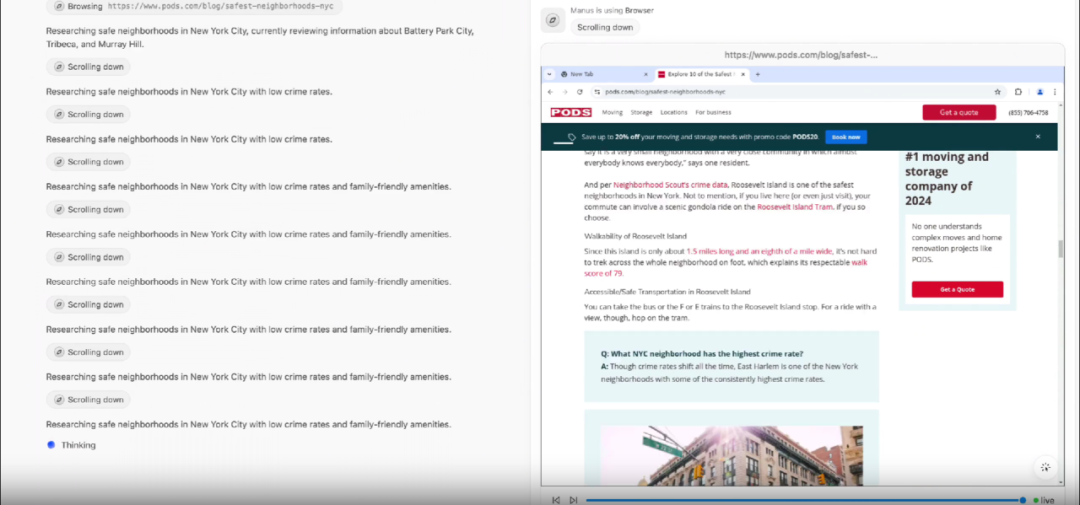

在官方演示中,Manus能够筛选简历、分析股票等等,但这些能力都建立在预设的工具链和封闭的云端环境中。

(来源于网络)

它无法真正操作本地软件或适配复杂的企业系统,更像是一个“云端脚本机器人”,而非通用Agent。从之前开发的国外版Monica来看,Manus的核心技术是多模型封装和预设工作流,而非底层模型的革新。

这种“工程化设计”虽然让它在特定测试中表现亮眼,但在开放环境下的通用性存疑。相比之下,DeepSeek的爆火源于其底层模型的突破性创新,而Manus的技术护城河显然不够深。

更值得关注的是,Manus在GAIA基准测试中的表现虽然亮眼,但这一测试以工具调用为核心指标,而Manus作为专为工具链设计的系统,相当于“带计算器参加小学数学竞赛”,与通用大模型的对比存在错位。这种“田忌赛马”式的对比,虽然短期内为其赢得了关注,但也为未来的技术质疑埋下了伏笔。

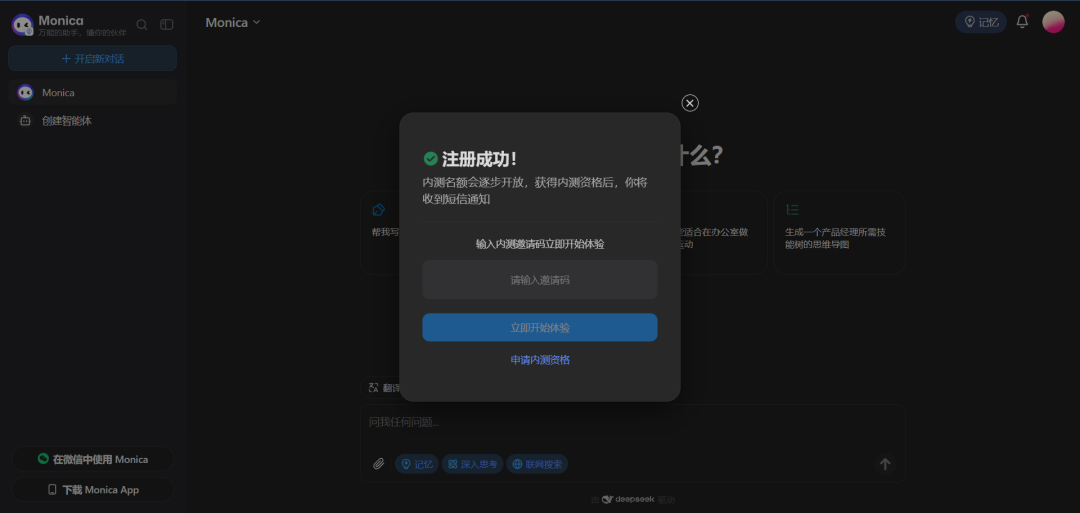

02 市场,饥饿营销正在透支用户信任

Manus的爆火离不开其精心设计的营销策略——限量邀请码、KOL尖叫体测评、二手市场高价炒作。

(来源于网络)

这些移动互联网时代的经典套路,短期内制造了稀缺性和话题度,但也埋下了隐患。

实际测试用户寥寥无几,海外讨论近乎真空,与“硅谷失眠”的营销话术形成鲜明反差。

更关键的是,Manus并未展示出真正的差异化杀手级应用。官方演示的场景,OpenAI的Operator、Anthropic的Claude Coder等产品早已实现,而Manus的异步处理耗时较长,实际效率可能低于人工操作。

这种“高期待、低落地”的割裂,可能让用户迅速失去耐心。尤其是在企业级场景中,Manus的表现尚未得到验证。OpenAI已宣布将推出月费2万美元的“博士级Agent”,若Manus无法在金融分析、供应链管理等高价值场景中证明其ROI,商业化将面临巨大挑战。

03 生态,半开源可能削弱开发者的积极性

Manus宣称将开源部分模型,但其核心架构仍闭源,这种“半开源”策略可能削弱开发者社区的支持。

相比之下,DeepSeek通过全面开源快速建立开发者生态,而Manus的“半开源”策略显然缺乏足够的吸引力。

此外,Manus依赖第三方模型提供基础能力,若未来OpenAI等厂商推出同类产品并限制API调用,其技术路线将受制于人。

更棘手的是,Agent产品需要用户改变交互习惯,转而信任AI的自主决策。但Manus的“黑箱式执行”可能引发安全性质疑,尤其是在金融、医疗等敏感领域。这种用户习惯的培养难题,远非一场营销狂欢所能解决。

最后的话

与DeepSeek通过技术突破赢得全球认可不同,Manus的短期热度更多依赖营销策略与中国市场对“国产替代”的情绪。它的真正挑战在于:

- 技术:突破预设工作流限制,实现开放环境下的通用性;

- 商业:找到高价值付费场景,避免沦为“高级版RPA工具”;

- 生态:全面开源,建立开发者社区,摆脱对大模型厂商的依赖,实现自主。

若无法解决这些问题,Manus可能重蹈Devin的覆辙——初期惊艳,最终因“实际表现低于预期”而沉寂。

对于用户而言,Manus的爆火提醒我们:AI的进步固然令人兴奋,但理性看待技术的能力边界,或许比盲目追捧更重要。毕竟,真正的AI革命,不是一场“营销狂欢”,而是一场“技术长跑”。

希望带给你一些启发,未来会更好,中国加油!

作者:柳星聊产品,公众号:柳星聊产品

本文由 @柳星聊产品 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益