互联网金融:用户需求和用户行为分析

现在讨论互联网金融的用户体验,大多聚焦于具体的APP和网页端,而非背后的金融产品。或者说,所探讨金融产品的用户体验,更多在于表现层,如每日收益的展示、资产变现的限制期和变现后的资金到账速度等,而非整个金融产品的结构。

这里以《用户体验要素》中的分层理论为基础,先从用户的根本需求入手,结合用户的心理和行为,来尝试分析金融产品在什么层面能与用户发生联系。

用户需求

首先,不管对于什么金融产品,用户的根本需求在于产品所能带来的收益。

收益可以是多种形式的,货币、实物、服务甚至心理上的奖励都是可行的,这取决于用户在具体场景下的需求。对于部分娱乐产品的众筹,用户对于货币奖励的需求可能会低一些,而更多看重众筹能给他带来的服务奖励,如参加首映礼等。而慈善众筹则往往连服务都没有,其带来的更多是心理上的奖励。

收益的多种形态。部分图片来源自淘宝众筹及京东众筹

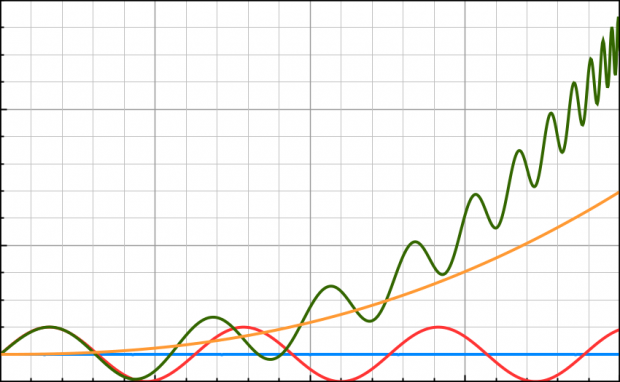

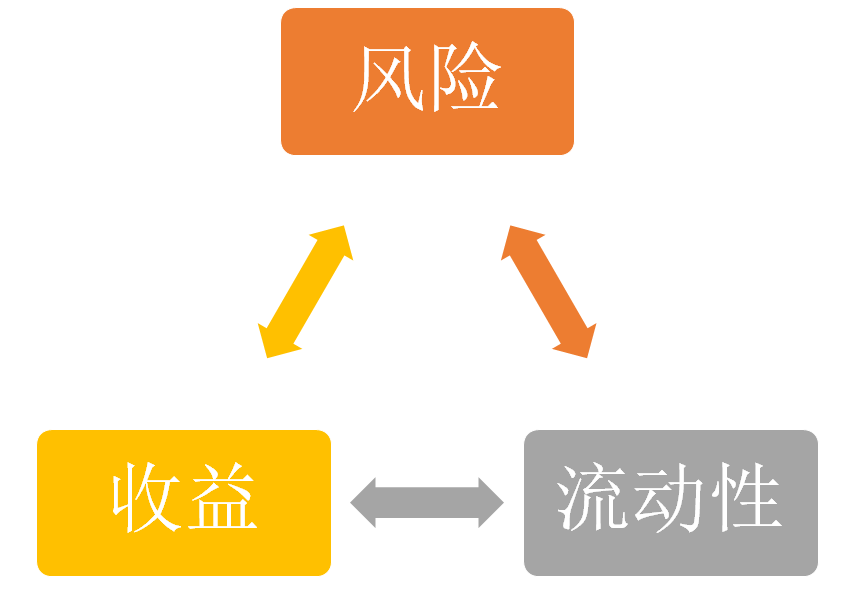

但绝大部分金融产品,其收益都是以货币形式体现的。这也是用户对于金融产品最为核心的需求,以钱生钱。对于货币收益的需求,进一步可衍生为对收益率、流动性和风险的需求。三者结合起来形成用户最终能得到的实际收益,而三者之间是一种相互影响的关系。高收益往往意味着低流动性和高风险,高流动性往往意味着低收益率和高风险,高风险往往意味着高收益率和高流动性。

如何在收益率、流动性和风险这三个部分之间取得一个平衡则是金融产品设计的核心部分。

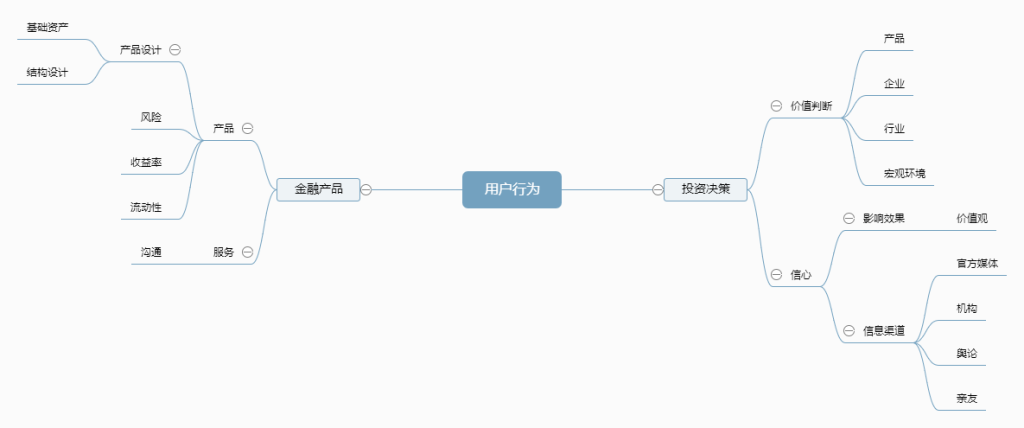

用户行为

然后,再来分析用户的行为。

对于任何用户而言,购买金融产品都必然会经过两个环节:投资决策、购买并持有金融产品。要影响用户体验,任何一款产品都通过其中一个或两个环节来产生影响。

1. 投资决策

对于投资决策而言,可分为价值判断和信心这两部分。

价值判断部分具体可参考各大证券类书籍,主要看基本面和政策面;而信心是指投资者信心,在《非理性繁荣》和《动物精神》等行为经济学著作中阐述比较多,其为一系列因素影响后所得到的结果,并进一步反映到投资者的投资决策中。如对房地产价格的看涨会导致楼市价格上涨,预期得到实现,从而进一步增强投资者信心,使得房地产价格进一步偏离价值判断的合理区间。

索罗斯的反身性理论

投资者信心

简单来看,投资者信心受两部分影响:投资理念和信息渠道。投资理念会影响决策信息的过滤和吸收,并影响其对价值判断的作用效果;信息渠道影响信息的接受程度。

投资理念的概念很广,这里简单按照投资决策对价值判断的依赖程度划分为价值导向、趋势导向和舆论导向。

相比于巴菲特等价值导向的投资者,趋势导向的投资者在投资决策时更看重市场趋势和政策。两者之间的区别在于认为市场在多大程度上是有效的。价值投资者认为市场至少是弱有效的,通过趋势分析是无法获得超额利润的;而趋势投资者认为市场是无效的,可以利用其无效性来进行套利。进一步地,舆论导向的投资者只是根据他人的推荐、分析进行投资。

信息渠道按照关系远近分为官方媒体、第三方机构、舆论以及亲友这四大类。关系越疏远,信息越难以被投资者接受,这取决于投资者对渠道的信任和投资理念。

相比于饱受恶评的官方媒体,一些第三方机构如券商的研报等会显得更有说服力;比起机构研报上的数字和文字,圈子内的投资者们的讨论更容易被接受;比起不认识的人的发言,亲友的建议更具说服力。以上均为一般情况下的排序。

而对于不同投资理念的投资者而言,影响程度又是不一样的。价值投资者关心信息本身的真伪而非来源,而舆论导向的投资者更关心这个信息的来源。

2. 金融产品

再来分析所购买并持有的金融产品。

金融业作为服务业,其所出售的是无形的产品。对于投资者而言,金融产品主要是让资金进行增值。而在售出金融产品的同时,其也售出了配套的服务,如产品咨询、信息披露等,主要是为了让投资者更好地选择产品,减少信息不对称程度。

三大需求

基础资产与产品设计

之前说到,如何在收益率、流动性和风险之间取得平衡是金融产品设计的核心。这是有前提的,基于金融机构所拥有的基础资产。基础资产决定了其产品的收益率、流动性和风险,而通过产品结构设计,机构可以在一定程度上改变收益率、流动性和风险。

何为基础资产?

基础资产是复杂的金融产品经过一层层拆解后,最终得到的证券产品。比如说,住房公积金贷款证券化产品,其基础资产就是多笔个人的住房公积金贷款;分级基金,说到底还是股票基金,只不过其通过产品结构的设计使得不同部分具有不同的收益率、流动性和风险,而这些不同的部分最终还是得依赖于基础产品的表现。

基础资产的种类是有限的,而通过产品设计,便可以制造出满足不同需求的金融产品,也就是所谓的金融创新。

美国的金融市场原是没有针对次贷资产的信用违约掉期产品,后来摩根士丹利开发了一款非标准的信用违约掉期产品,随后高盛和德意志银行将其进一步完善并标准化了。这个例子中,信用违约掉期产品是金融衍生品,其收益基于次贷资产的违约率,对于当时做空次贷资产的大空头们而言意味着最强的战略兵器。

目前国内互联网金融的大多活期产品均宣称其基于债权转让的形式来实现高流动性和高收益率并存,不涉及资金池。这个也是一种产品设计。从债权转让的形式而言,只要具备一定用户基数,的确是可以实现的,但其背后的产品是否真的这么操作,无法知晓。另外,债权转让依旧无法避免活期产品容易遭受挤兑的风险。

金融服务

在购买并持有金融产品之余,投资者往往会享受到一些配套的金融服务,如理财建议、产品咨询、客服回访等。而这些服务的核心目的是为了满足用户对产品的需求,其本身并不是最重要的,因为金融业的本质在于撮合筹资和融资双方的需求,金融产品正是达到这一目的的手段。

而金融服务在其中充当了减少信息不对称程度的工具。

不管什么样的产品,投资者必然是没法看到最全面最真实的信息。要达到信息完全对称的成本太高了,也没有必要,不然根本不需要金融机构来做中介。因此,金融服务充当了其中的桥梁,通过与投资者的沟通来减少信息的不对称程度。

根据金融机构与投资者的沟通关系,可以分为一对一、多对一、一对多、多对多这几种;而根据获取信息的能动性,可以分为主动和被动。

一一对应的沟通往往是以电话客服、线下网点咨询等方式展现的。其中,电话、网点等只是渠道不同的,其核心是一致的。一对一的方式使得机构能较好地挖掘客户的需求,并尽量满足客户。当然,人力成本是很高的。因此,也有企业采用智能客服来尝试满足个性化需求。

多对一比较费解,这个往往是客户具有优势地位或者需求比较独特的时候才会出现。有可能是VIP客户来访(多名员工对一名投资者),也有可能是某家企业希望寻求融资(多家投行、私募对一家企业)等等。毫无疑问,这种方式下,客户需求能得到充分表达,且金融机构的报价也会相对合理。但相对应的,单个客户的维护成本很高。

一对多往往是以公告、营销广告等形式出现。需要做客户营销的话基本上都是属于一对多的形式。值得注意的是,产品的信息披露也属于一种一对多的方式。

多对多的沟通方式多见于社群,也就是自建BBS、微信群、贴吧、微博等渠道。在这种情况下,由于沟通相对透明,且客户与客户之间能发生联系,会对用户的信心产生难以预计的效应。历史上的大多数挤兑都是由于社群间的传播所引发的,那些时候还没有什么微信,甚至电话也没有,但大妈之间的沟通网络能迅速将银行经营不善的信息传播出去,并把一家社区银行给弄垮。

最后,需要注意到的是,减少信息不对称程度是双方都需要进行的事情。不仅用户希望了解金融产品的情况,机构也希望了解用户的需求。沟通是双向的,如何去利用沟通获取用户的需求也是必须考虑的。

最后将以上内容以脑图的形式展示如下。

进一步地,如何影响用户决策(特别是影响用户信心)、如何加强与用户的沟通(聆听需求)以及把握用户的三大需求(风险、收益、流动性)并据此来设计产品,待有空后再进一步完善。

目前从个人来看,这个框架体系还是相对完整的。有不足的地方欢迎提出。

作者:鹏之背,微信公众号:鹏之背(roc_back)。互金从业者,保持一颗好奇好学好动的心。

本文由 @鹏之背 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

楼主理论派,而且是过于理论了

1、【资产端并非完全没法改进,比如说依靠大数据和信用体系来进行纯线上审批。只是真要做,绝大部分平台都没有这个实力】这句话明显偏离实际情况,现在的信贷撮合平台必须要有线上审批系统,只不过是看是自己开发还是对外采购,或者完善与否。

2、用户的投资决策是一定要有完整清晰的行为路径图的,什么原因影响投资决策,不仅仅要考虑理性的资产保值增值这一基本投资诉求,还要考虑用户心理,平台什么样的行为会影响用户决定投资这个平台,是平台给了用户足够的收益诱惑,丰富的会员成长体系,运营手段,还是侧面使用投资知识,信息披露来增强用户对平台的信任度,等等。

3、趋势导向,舆论导向并不会对用户的投资行为正确性买单,你听了你亲戚的投资建议,赚了你会感激,亏了可能就会埋怨了。投资行为是个体行为,不受其他因素影响投资结果的判断

4、互联网金融的产品经理,严格上可以分为两类,一类是偏互联网属性,主要考虑用户投资体验,更多的是前端页面流程及交互的设计。二类是偏金融属性,准确讲叫金融产品经理,与金融机构的类似,主要考虑金融产品的设计,更多的是设计这个金融产品的结构,收益,风险点,流动性,交易性等强金融属性的产品要素。

5、理论一定是以实践为基础的,把个案的实践抽象出理论是缺乏大数基础的,建议多研究一些案例。

😉 感谢层主

互联网金融产品的资产端运作其实跟互联网没多大关系,还是传统金融所用的手法。而所谓的互联网金融产品经理职责更多的是平台的设计及运营,对于投资决策的研究是有必要,但说要研究到反身理论这种东西就有点过了。目前产品端的选择有限(做资金池的平台另说),也就是说收益很难与其他平台拉开差距,产品经理能做的只有是在宣传手法和营销工具中下功夫。以上是个人浅见。

资产端并非完全没法改进,比如说依靠大数据和信用体系来进行纯线上审批。只是真要做,绝大部分平台都没有这个实力,而目前的信用体系和数据孤岛情况来做这个也吃力不讨好。

我反而觉得研究投资决策没必要,从股市就可以简单看出当下投资者的大致画像(尽管两个投资者人群必然存在差异),绝大部分并不依赖实际价值来进行投资,更多是基于心理和行为进行投资。反身性不过是行为经济学的一种,理解到底也不过是用户心理的一部分。而研究用户心理对于每个行业的产品都是必要的,对于当前金融市场而言我觉得至少比投资决策要重要。

产品端这个我觉得是没法办法。金融本身就是一个信息不对称十分严重的市场,因为风险不是一天两天就会暴露的,而风险本身还是难以评价的。所有的产品都可以通过调整产品结构来创造出短期的高收益,甚至是背后根本没有实体资产的庞氏骗局。

所以,短期的高收益有用么?没用,最终还是看收益与风险的平衡。但没用不代表投资者不看。3M一堆人知道是骗局照样跳进去,和他们谈价值判断谈风险是没有意义的。最后结果是,大家都用高收益获客,一部分高收益产品背后对接高风险的资产,而一些真正低风险的产品却也得拿出高收益来销售。

说白了,劣币驱逐良币,信息不对称。产品经理本身能做的的确很有限,没法改变资产也没法改变投资者,但合理改变产品结构去适当迎合投资者的需求,这个是可以做到的。需要注意的是,投资者想要的很多,高收益高流动性低风险,但实际可以满足和应该满足的很少。至少有点良心,别把高风险的打包成低风险的产品卖,还卖给不适当的人群就好了。

产品结构是指收益、风险和流动性吗?作为产品经理,这也很难改变。因为平台的定位决定了产品的以上结构。就是说要不要回避高风险用高收益来吸引客户,也就是所说的要不要良心。

我理解中的产品结构是指金融资产以什么样的形式展示给用户看。

依旧以活期为例,陆金所的零活宝背后其实对接资产与一般的货币基金有一定差异。一般货基所对接的资产是高信用的企业债、国债等流动性较高的有价证券,而零活宝背后的资产属于专项资产管理计划,其投向如下(自陆金所官网):

该等资产管理计划的投资范围为委托贷款、信托计划(含信托受益权)、基金公司及子公司发行的特定/专项资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划收益权、证券公司发行的资产管理计划、商业银行理财产品、基金公司货币基金、票据收益权、银行存款等。

可以看出来,与货基还是有不少差异的。但通过调整高流动性资产和风险资产的比例,陆金所就创造了一款高收益高流动性的类货基产品。

而你所理解的不过是产品最终展示出来的特性。

背后的产品结构应该是说这个产品在用户看不到的地方要以什么资产为基础、怎么撮合资金和资产、怎么建立法律结构(零活宝结构也挺复杂的)等,来实现所希望达到的产品特性。

的确可能和其他行业眼中只需管APP、管前端的产品经理有区别,但个人认为这是基于用户需求去开发一款产品所必须理解的。当然,法律上和金融上的问题可以与专业人士沟通,不必全懂。

博主,可以留一微信交流一下么,我的微信:Johnny2659644553.

【资产端并非完全没法改进,比如说依靠大数据和信用体系来进行纯线上审批。只是真要做,绝大部分平台都没有这个实力,而目前的信用体系和数据孤岛情况来做这个也吃力不讨好。】针对你说的利用大数据和信用体系这一块,目前我们公司做了一个“云风控审核系统”,就目前的数据来看,好像发展还不错,但是我因为是刚刚进入互联网金融行业,对这一块还不是很了解,所以想向你多多请教一下。

感觉内容还是停留在表层,实质优秀的互联网金融产品经理应该熟悉业务,把金融的精髓渗透到产品设计当中。

愿闻其详

可以说的详细一点么