七步打造高认可度产品原型:资深PM的高效工作法

作为产品经理,我们都希望自己能产出高质量的产品原型。那么,原型之前,我们需要做些什么?这篇文章,我们看看资深的产品经理,是如何打造高质量原型的。

工作中,你是否遇到过反复修改原型的场景,可能是领导的要求,认为很多地方都不符合他的需求;也有可能是研发的要求,觉得很多逻辑不通,无法进行开发,或是产品设计不合理,担心即使开发完成后,也需要返工重做。

原型是产品经理的产出物,是需求的具体体现,是研发开发的重要依据。原型的质量的高低,决定了各方对我们评价的好坏。

(这里,我想特别说明一下,我们对原型的理解,不单单是一个界面,还包括所必需的各种图、逻辑说明。)

那么,如何产出,并且持续产出一份高质量的原型,这其实是有方法,具体包括:

需求分析 —— 确认需求 —— 产品设计分析 —— 进一步确认需求 —— 原型设计 —— 最终确认需求—— 与相关方评审

一、需求分析

当我们第一次接触需求时,需求方会按照他的思考方式,对信息进行加工,然后呈现给我们,我们需要以系统化的方式,进行快速分类,然后通过提问,快速获取我们想要的信息。

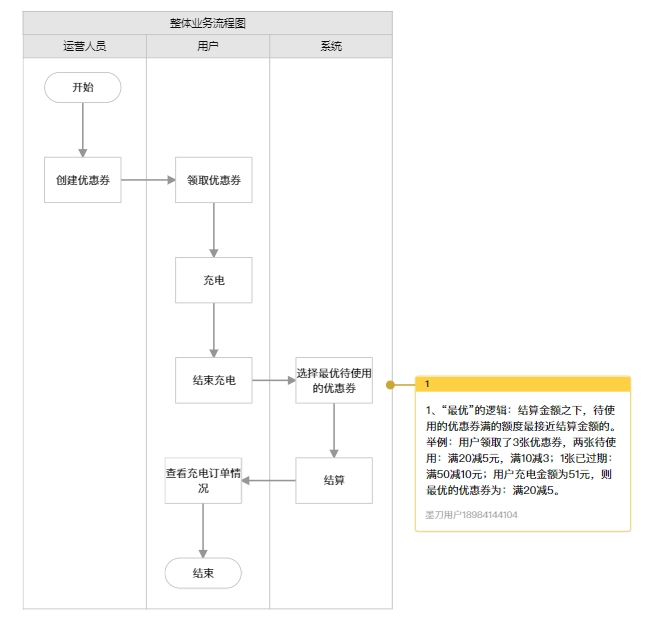

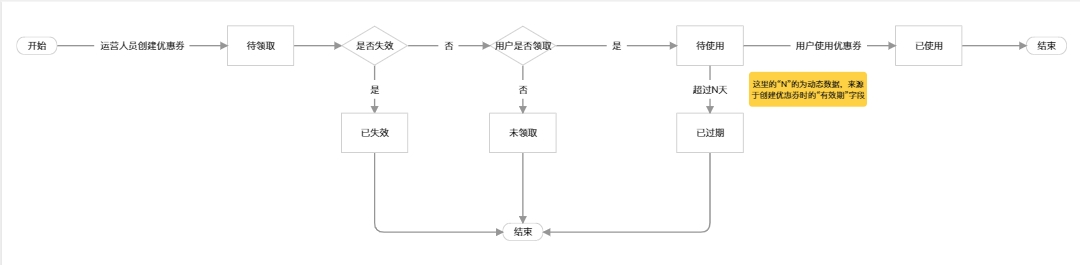

这种系统化的方式是什么呢?就是快速拉业务流程。

前段时间,运营部门的人提了个需求,说想用优惠券,吸引人员来充电。

此时,我头脑快速思考,优惠券业务,大致可以分为三个阶段:发、领、用。

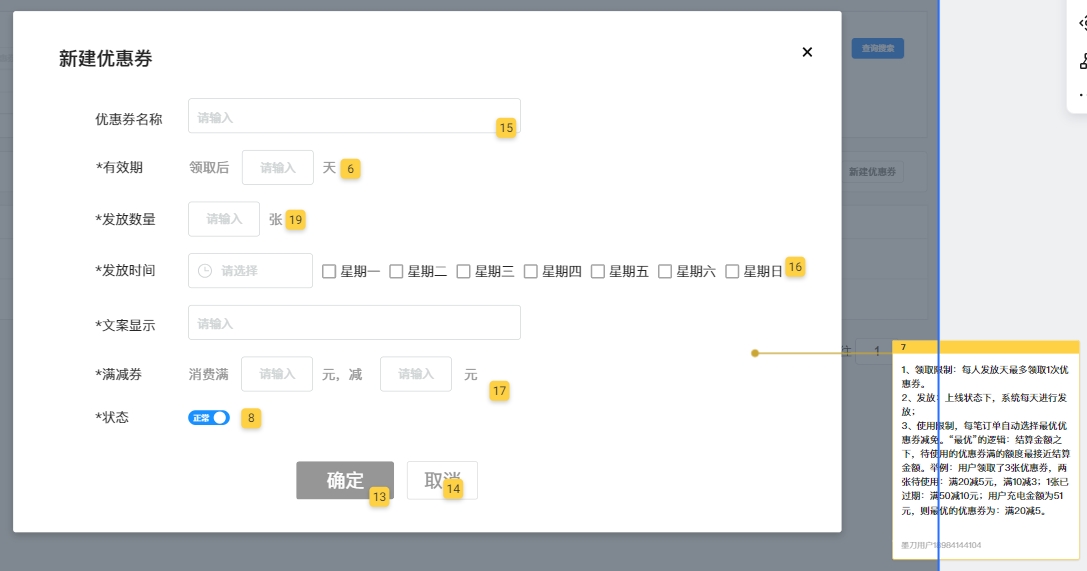

那么围绕着“发”,我的问题就有了:怎么发?(谁来发?什么时间发?发多少?发什么类型的优惠券(满减?代金券?))。

围绕着“领”问题….

这就是需求分析。

我只是把分析的这步前置了,当然,可能当时的情况下,想得不是很周全。下来后,我会看一下其他平台的优惠券是怎么弄的,把流程拉出来,和我的做对比。有哪些缺失,是不是可以根据已知信息来推断,不能就留着,

二、确认需求

这时候的确认,最好是带着你对业务的了解,给出选项。这些东西是你花时间思考的,做出的每个选项都有一定的道理,这时候就变被动为主动了。

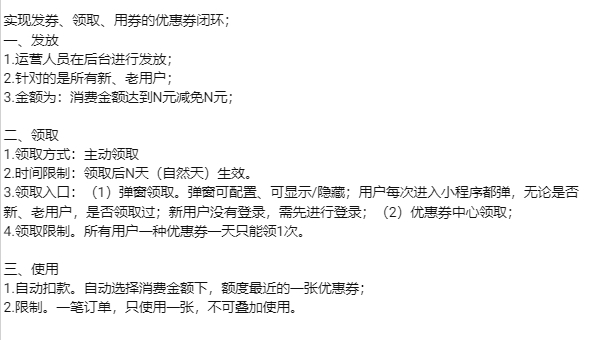

下面是我当时确认,后面参考并整理的需求。

通过上面需求分析-需求确认的步骤,能拉齐我们与需求方的90%理解,按照这样的需求来进行产品设计,需求变更的可能就比较小了。下面,就该进行产品设计,也就是画原型了。但画原型之前,我们还是要做一个步骤。

三、产品设计分析

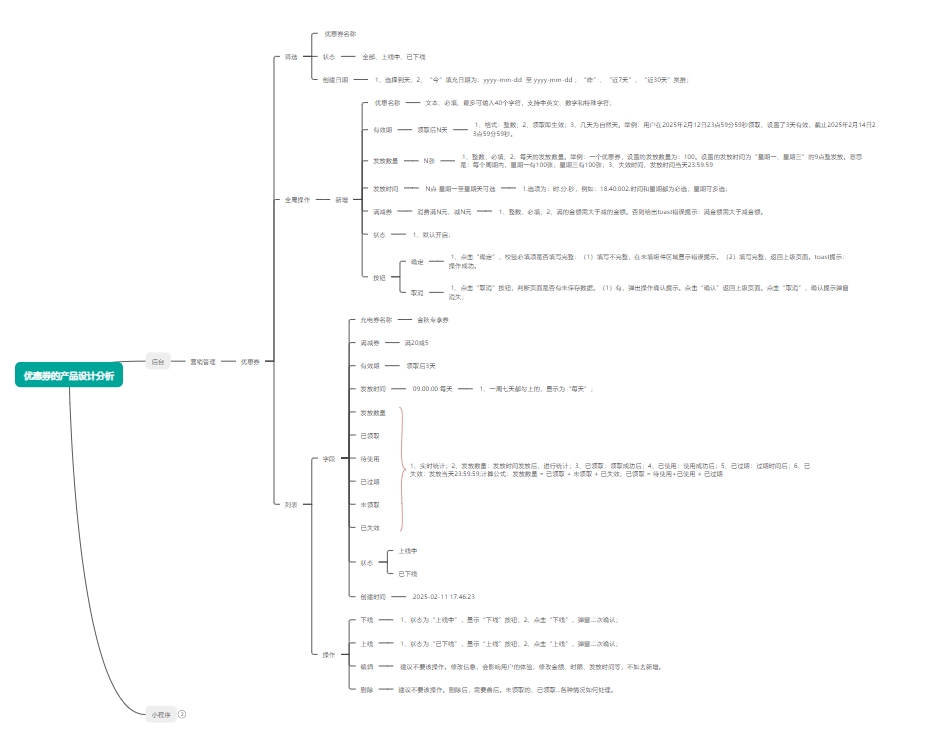

这一步是什么意思呢?就是在画原型之前,按照画原型的思维,先进行系统架构,分成哪些端,几个模块来做。每个模块有哪些菜单,每个菜单有哪些操作。每个操作会有哪些字段,哪些影响。

以刚才那个优惠券的需求来说,下面是产品分析的思维导图:

为什么要有这步产品设计分析呢?其实是为了更快的画原型,如果省去这一步,直接画原型的话,就会边想边画,边参考边画,思维非常散乱,还特别容易出错。将分析在这一步确认下来,接下来原型就比较畅通了。

四、进一步确认需求

这一步,到了比较细节的部分,可能会出现需求中没有提到的,这时候可以判断或者再次与需求方确认。

其实我们与需求方已经经过3次的沟通了,第一次刚接触需求时,第二次,需求整理后,第三次,需求分析后。我们和需求方的理解又更多了。

五、原型设计

有了前面那么细的分析后,我们画原型,写标注。就是比较机械的动作了。

业界有一种说法:不要做画原型的工具。说的其实就是不要在画原型上浪费时间,而是要将分析过程分离出来。

很多新手,画原型会比较吃力,是因为对PC端和移动端的交互、组件比较陌生,其实多去画,多去练习,很容易突破的。

六、最终确认需求

原型画完了,必须再次拉上需求方,因为之前的讨论,基本都是基于文字,有了原型,就比较直观了。

这里多说两句,给需求方讲解原型的技巧:先讲流程——再根据流程对应原型一步步讲解下来。

七、与相关方评审

很多新手怕评审,一方面是对自己的产品设计心理没底;另一方面是怕被挑刺。

对产品设计心理没底,就是缺少一步一步的参考、分析、比对的过程,你参考了那么多,也和自己对话了那么多次,底气就会很足了。

怕被挑刺。这一步,更多是心态和认知的问题。你可以这样想:你是从不确定中建立确定性的东西,有错是正常的。研发写了那么多代码,将确定性的东西弄出来,不是还有bug吗?

总结:当我们将70%精力投入前期分析,就能减少50%的返工耗时。记住:原型不是终点,而是团队共识的载体。

本文由 @阿星 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益