一觉醒来,「我」被AI侵权了

在AI技术飞速发展的当下,人们的生活和工作方式正在被深刻改变。然而,技术的双刃剑效应也日益凸显。本文将通过一个真实案例,探讨AI技术在传媒行业的应用及其引发的侵权问题。

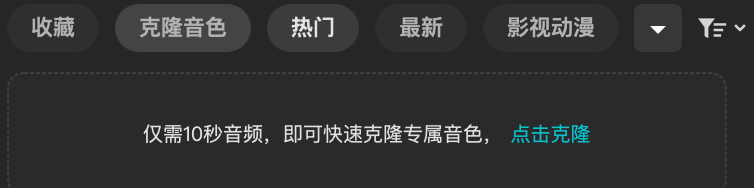

最近,在短视频电影解说赛道涌起一种新的解说方式,即通过这部电影中的某一个角色的第一视角来还原整个故事。最令人惊讶的是,这种第一人称还原电影故事的解说配音通常使用就是角色本身的声音。

这种如出一辙的声音是怎么来的呢?

答案是:AI声音克隆。

创作者利用AI,提取电影中角色的声音进行克隆,随后输入文本进行声音输出。AI克隆声音的惟妙惟肖,需要特别仔细听或许才能从语气的起承转合中察觉出一丝的不对劲。

(图片来源:剪映截图)

2024年12月笔者曾站在「AIGC正以前所未有的态势对传统内容创作进行深度解构」分析AIGC的发展,其中也提到了关于AI换脸诈骗的事件。然而,时隔6个月后,AI克隆声音侵权的事件竟然真的发生在笔者的身边。

01 「被侵权」实录

前几天,笔者的朋友(传统行业主持人,从事短视频解说配音五年)一觉醒来,发现自己长期配音的剧集解说账号上出现了一条「特殊」的视频——视频中是明显是自己的声音,但解说的稿件却很陌生。

震惊、疑惑如潮水般涌来。

「我确定这是我自己的声音,但是我也确实我没配过这个稿子」。

于是,更加仔细地聆听后便听出来了一丝端倪,那居然是AI合成的声音效果。

「声音太相似了,相似到哪怕是本人,也反复听了很多遍才敢确认。反复听了三、四遍,听到每个尾音的处理都比较僵硬且一个气口都没有,才确定是AI配音。再感叹一遍,本人都不得不感慨,真的很像」。

那么,自己的声音为何会被AI化?

经过多方了解和仔细揣摩,真相浮出水面:竟是配音公司的老板在未经允许的情况下,擅自拿她的声音「喂养AI」,并将生成的声音应用在作品发布(盈利)上。这一事件犹如一颗重磅炸弹,在朋友心中掀起了巨大波澜,也让我们真切地感受到AI侵权正发生在现实的各个角落。

「这种行为不仅直接导致我的收入减少,而且,从情感上来讲让我五味杂陈。我既震惊于甲方的无底线,因为用我的声音做出AI这件事儿别说付费了,压根就没知会我一声,又难过,这个行为就是用我自己的声音喂出的AI抢了我本人的饭碗。真·在AI的冲击下失业。对于声音工作者来说,「声音」本身应当是你的核心竞争力,然而如此容易被AI复现出来,相当于我们的核心竞争力不复存在」。

当配音公司未经授权使用从业者声音数据训练AI,并将合成语音用于商业发布时,「技术便利」与「权益侵害」的矛盾被彻底激化。

而维权之路却并没有AI克隆声音那般「易如反掌」。

「或许大家期待我讲述维权爽文,但遗憾我并未采取行动。顾及多年合作情面且传统媒体行业不景气,维持现状尚能获得收入,撕破脸将终止合作。进行法律咨询后,律师告诉我AI声音侵权维权比较困难,核心症结在于:你如何证明这个声音是你的声音。但这个好像和我发誓一样,确实没什么太强的说服力。并且,目前同类案件判例稀缺,账号主体获利有限,最佳结果可能仅是道歉与微量赔偿,更可能徒劳无功且失去合作伙伴。未到绝境之时,终究难下维权决心」

对于从业者而言,这样的侵权事件带来的冲击是多方面的。

从经济层面看,自己的声音被非法使用,可能导致原本属于自己的配音工作机会流失,直接影响收入来源;从职业发展角度,声音是配音从业者的核心竞争力之一,未经授权的AI声音使用可能削弱其在行业内的独特性和不可替代性,对长期的职业声誉和发展前景造成威胁;在情感上,自己的声音如同个人的「声音名片」,被擅自盗用就像是个人身份和创作成果被侵犯,带来强烈的挫败感和愤怒。

AIGC对行业的影响呈现鲜明的双面性——其声音复刻技术虽实现了效率突破,却也动摇了配音工作者的核心竞争力根基。

从ESG的治理来看,当前法律对「声音权」的界定仍属空白(《民法典》未单独确立声音权,仅可参照肖像权保护),而《著作权法》《个人信息保护法》等虽涉及声音权益,却缺乏系统性衔接。这种制度空白导致从业者陷入「维权丢饭碗,妥协忍侵权」的两难境地。

在科技飞速发展的当下,AI技术正以前所未有的速度渗透到各个领域,传媒行业也不例外。曾经,「被AI取代」只是一个热梗,然而,当笔者从事配音工作的朋友真的遭遇AI声音侵权事件后,这个热梗变得格外真实且让人心碎。

02 发现被侵权后,「我」该怎么做?

事实上,AI声音侵权并非个例,中国首例AI声音人格权侵权案的宣判为行业敲响了法律的警钟,也提供了重要的启示。2024年4月23日,北京互联网法院一审开庭宣判了这起具有里程碑意义的案件。

在该案件中,原告是一位具有一定知名度的声音创作者,其独特的声音具有较高的辨识度和商业价值。被告未经许可使用AI技术合成原告声音用于商业广告,被诉侵权。法院依据《民法典》人格权规定,认定声音含人格利益受法律保护,判令被告停止侵权、道歉并赔偿经济损失及精神损害。本案明确AI时代声音权益法律保护边界,为传媒业技术应用与权益保护提供指引,警示从业者须尊重自然人声音权益,同时为司法实践提供参考标杆,推动相关法律完善。

「在当前我国法律体系中,声音权并无独立法律定位,《民法典》未单独列出该权利,但其对自然人声音的保护可参照肖像权规定,案由中设有声音保护纠纷,且《著作权法》《商标法》《个人信息保护法》分别从作品著作权、声音商标、个人信息等维度对声音相关权益予以规范。对于AI合成声音构成侵权的要件,北京互联网法院在相关案例中指出,需以声音可识别性为核心,即一般社会公众或相关领域公众能通过AI合成声音的音色、语调和发音风格识别出特定自然人,且该行为未获合法授权,此认定逻辑成为同类案件的处理基准,但非知名人士的声音若难以被识别则可能影响判决走向」。

1号邀请的某资深律师对于「声音权」向我们这样解释道。

那么,当AI声音侵权事件发生在自己身上时,从业者应如何维护合法权益呢?

「建议优先采取的措施其实是:找律师咨询」。

资深律师对于该问题多次强调以上建议。「若选择自行取证,关键在于对侵权行为进行固定,可通过截图、下载、录音、录屏等方式,连续完整保存侵权文章、音频、视频等载体,重点记录内容、发布人身份、发布渠道、时间、阅读量、传播情况及收益等信息,为后续维权留存有效素材」。

通过资深律师的法律科普,我们可以发现「声音维权」的复杂性。底层配音从业者的现实困境在于,即便《民法典》等法律法规提供了原则性保护框架,实践中仍面临多重法律屏障。

因此,在签订合同时,律师提醒广大的从业人员们:

「无论是全职员工还是自由职业者,与公司/平台签约时,最建议先找律师咨询。在多数情况下,律师对潜在客户的责任心还是比AI对用户的责任心更强。当然,如果因为种种原因希望自己把握时,基本原则是将授权的对象、范围和条件尽可能进行明确、具体地限定,避免概括、一揽子授权。例如仅授权特定作品的特定版本,仅授权特定主体使用,仅授权特定渠道的信息网络传播,仅授权特定时间、特定地理范围等」。

AI抓取声音素材的隐蔽性、「声音归属」举证难的权益模糊性,以及机构擅自盗用声音牟利的伦理失序成为目前配音行业的三大行业痛点。而更深层焦虑在于,技术低成本复制声线正消解真人配音的创造性价值,底层从业者不仅面临收入锐减,更质疑职业存续的问题。

或许这要求行业从「效率优先」转向「权益保护优先」,或许企业与平台需承担更多责任。一方面,在技术应用中建立「告知—同意」机制,杜绝未经授权的声音数据采集;另一方面,推动行业标准出台,明确AI声音生成的合规边界,建立对创作者声音权益的系统性保障机制。

1号结语

时代在发展,技术与人性的天平却在剧烈摇晃。AI技术的低成本复制特性同样正在冲击配音行业的职业根基,底层从业者面临收入锐减与职业存续危机。

唯有将「声音权保护」同样纳入技术伦理的核心框架,才尽可能避免技术进步以牺牲劳动者利益为代价。这不仅需要司法实践通过典型案例细化「可识别性」等认定标准,更需要企业、平台、从业者共同构建透明的权益分配机制——让技术创新服务于人的价值,而非成为侵权的工具。

参考资料:

1.AI生成声音也会侵权?这个案子判了!

https://mp.weixin.qq.com/s/Ze7Jzr4yUxOAVYjxkOzniA

微信公众号:最高人民法院

作者|五月

本文由人人都是产品经理作者【传媒1号】,微信公众号:【传媒1号】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益