腾讯ima vs Get笔记深度对比:AI知识管理工具谁更懂你的痛点?

在信息爆炸的时代,知识管理工具成为了我们整理思绪、提升效率的得力助手。然而,面对琳琅满目的工具,如何选择最适合自己的那一个?本文将深度对比两款热门的AI知识管理工具——腾讯ima和Get笔记,供大家参考。

在信息过载的当下,我们每天都在“收藏-遗忘-再收藏”的循环中挣扎:

- 读了一篇好文章随手收藏,却再也没打开过;

- 灵感来时记录的一些想法,却因为遗忘让想法蒙尘;

- 笔记软件里堆满了“学习资料”,利用率却不足10%。

当AI知识库工具成为新风口,腾讯ima和得到出品的Get笔记各自打出解决方案。

经过深度体验,我将从知识管理核心痛点出发,通过多维度功能对比和真实场景测试,带你找到最适合自己的知识管理伙伴。

一、知识管理的核心痛点,AI知识库能解决吗?

现代人知识管理面临四大典型困境:

- 跨平台知识收集难度大:信息分散在微信、网页、本地文件等不同平台,不同平台的内容格式也不尽相同,手动搬运耗时费力。

- 碎片化知识整理成本高:零散收藏的内容缺乏有效组织,最终成为“数字垃圾场”。所谓“工具越高级,整理越费劲”,整理知识费时费力却没带来太大价值,似乎有点“舍本逐末”。

- 知识调取困难:关键时刻找不到所需信息是最常见痛点,当知识无法在需要时“跳出来”,学习价值几乎归零。

- 团队共享效率低:团队成员各自为战,知识孤岛现象严重。个人经验不能沉淀为团队知识,换一个人就要从头开始。

对于打工人来说,这些痛点实在太痛了!

AI知识库工具让我看到了一丝曙光,它通过智能收集、结构化处理和自然语言检索,让知识真正流动起来。

腾讯ima和Get笔记能否解决这些痛点?下面进入实测环节。

二、功能对决:ima与Get笔记的六维能力对比

1. 知识收集方式

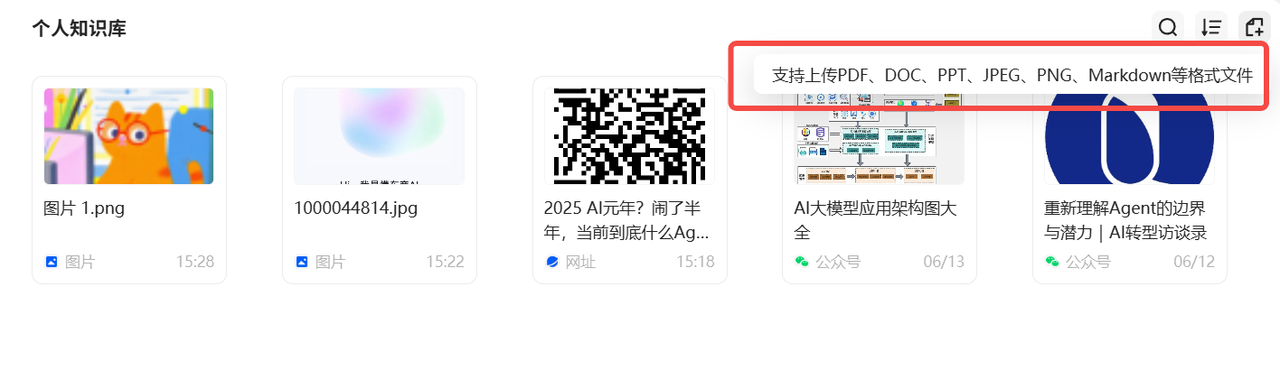

腾讯ima:微信生态王者 。独家整合500万+公众号资源,支持本地文件(PDF/Word/PPT)一键导入、网页端插件加网址,通过OCR识别截图文字等。优势在公域知识整合 ,但对非微信生态的内容支持较弱。

Get笔记:多模态输入专家 。支持语音实时转文字(含27种方言)、图片解析、链接抓取(B站/抖音等)。尤其是语音输入结束后,能自动润色文本,去除冗余词并优化逻辑结构。优势在个人碎片信息捕捉 。

评分:

ima:★★★★☆(微信生态无敌,但跨平台弱)

Get笔记:★★★★★(全场景覆盖)

2. 知识输出能力

腾讯ima:智能写作有优势 。基于双模型引擎(腾讯混元+DeepSeek-R1),支持生成论文、文案、日报等结构化内容,自动关联知识库中的参考资料。

Get笔记:侧重轻量输出 。擅长将语音记录转化为逻辑清晰的文字笔记,通过图片内容生成朋友圈文案,生活化输出能力还可以,但深度创作能力有限,生成的内容存在“车轱辘话”问题。

评分:

ima:★★★★★(专业场景输出强)

Get笔记:★★★☆☆(满足日常优化,深度创作不足)

3. 协作与权限管理

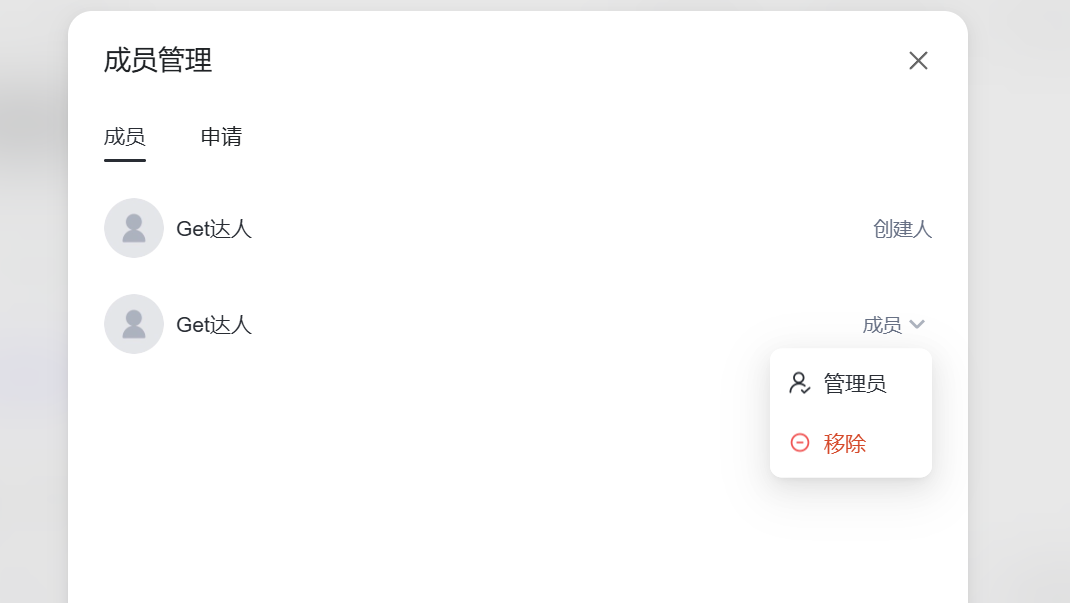

两者差别不大,都是2级权限管理:管理员、成员,管理员可以编辑知识库内容,成员只能查看和使用。

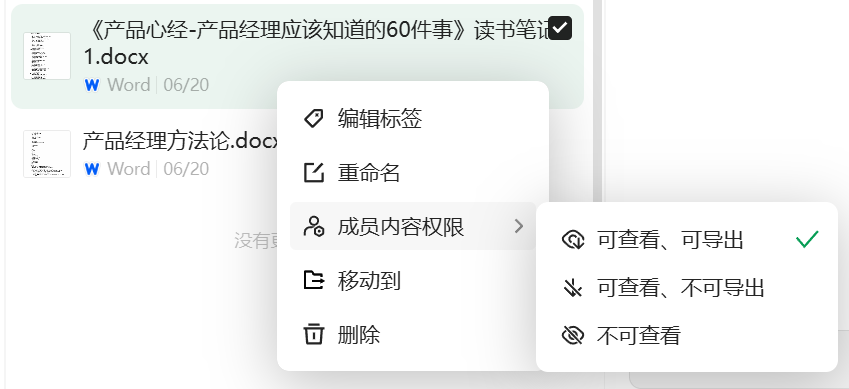

但明显ima并不满足于轻量化的协作,最新版本已经开始有更细化的权限控制,要朝着团队协作的方向发力了。

评分:

ima:★★★☆☆

Get笔记:★★☆☆☆

4. 大文件处理能力

腾讯ima:千页文档专家 。支持1000页以内专业文献解析,自动生成摘要与思维导图。

Get笔记:轻量文件优化 。专注网页、图片、语音等碎片内容处理,未明确提及大文件支持能力。

评分:

ima:★★★★☆

Get笔记:★★★☆☆(场景不同)

5. 存储与限制

腾讯ima:30G空间,个人知识库、共享知识库、笔记共享。限制主要在文件格式 (不支持视频直读)。

Get笔记:免费版30G空间,知识库3个,知识库容量和数量受限 ,录音时长初始10分钟,网页版支持一键导出HTML。

评分:

ima:★★★★☆

Get笔记:★★★★☆(免费限制较多)

6. 知识广场/生态

腾讯ima:入口较深 ,创作者通过“知识号”发布专业内容库,似乎在复用公众号的路子,但**内容质量参差不齐**,部分沦为公众号引流渠道。

Get笔记:入口较浅,运营氛围较浓 ,专注个人知识库建设,以个人IP为主,内容丰富度一般。

评分:

ima:★★★☆☆(规模大但质量不稳)

Get笔记:★★★☆☆(专注个人)

三、实战检验:三大场景下的解决方案对比

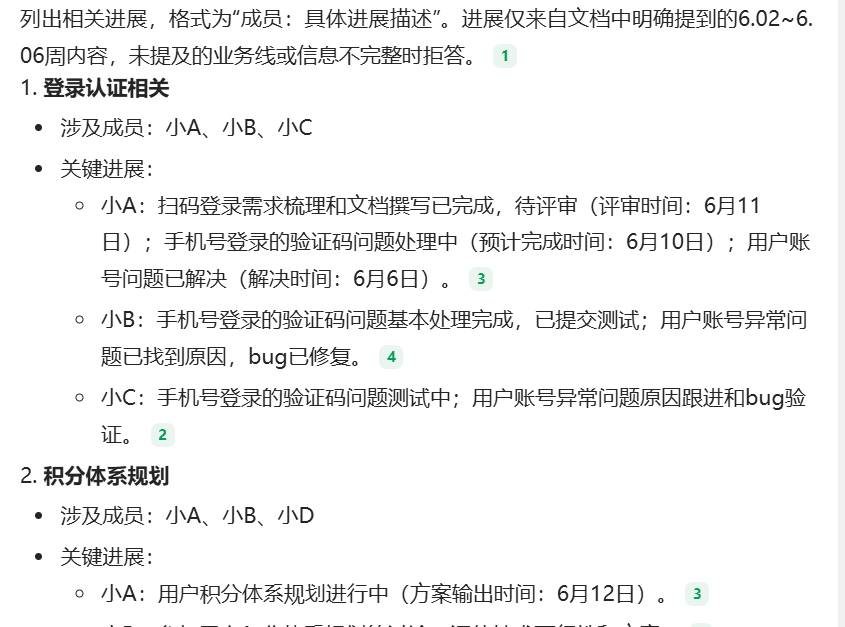

场景1:信息高效整合(团队周报汇总)

任务:将5人团队的周报汇总为特定格式的团队周报

过程:

- 成员将周报上传至共享知识库(造了5分周报,特意将内容造的不那么结构化,来模拟真实周报情况)

2. 输入指令:“提取知识库内所有人6月2日这一周的关键进展,按业务线归类,输出结构化的汇总周报”

3. AI生成团队周报

两个产品的输出结果:

腾讯ima:

内容结构化还不错,但对内容的总结和整合不够到位,基本是将原内容直接搬运;

Get笔记:

结构化也还可以,有对内容做总结和整合,并且在结尾有总结和建议,让人眼前一亮;

对比结论:对内容做有效整合,Get笔记略胜一筹 。当然,这个仅从这一场景和这一提示词的限制下对比了两者的表现,如果更换场景和提示词,可能表现也不尽相同。

不过,这种场景还要考虑工作内容的信息安全问题,期待企业级知识库的产品。

场景2:内容创作(模仿特定博主风格)

任务:模仿某科普账号风格撰写AI主题文章

过程:

1. 上传或收藏目标账号的文章(选择了“数字生命卡兹克”最近的5篇文章作为知识库内容)

不得不说,两个知识库现在收集内容的过程都很丝滑,打开文章-小程序打开-存入知识库,三步就完成。

2. 输入指令:“用类似风格写一篇AI工具测评,引用知识库案例,生成2000字文章”

3. AI给出对应的内容

两个产品的输出结果:

腾讯ima:

存在风格模仿表面化问题,结构上有点那味儿,但是精髓还是差得远;

Get笔记方案:

格式看起来没太大问题,但是内容不能深究,且风格也不太像;

对比结论:ima有形无神,Get笔记神形都差一些;倒是可以让他们总结博主的风格特征和行文方式,至于真的要写出跟博主一样的文章,那还是修炼自己的风格才是王道。

模仿不是终点,形成个人风格才是核心价值。

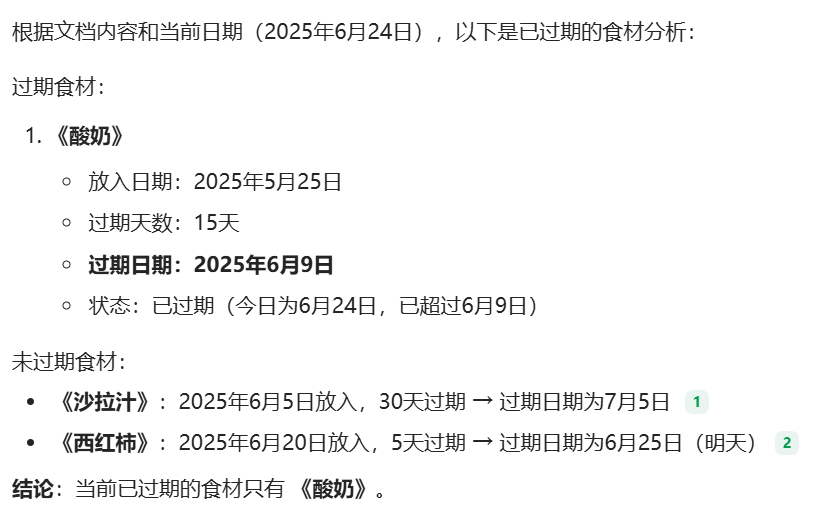

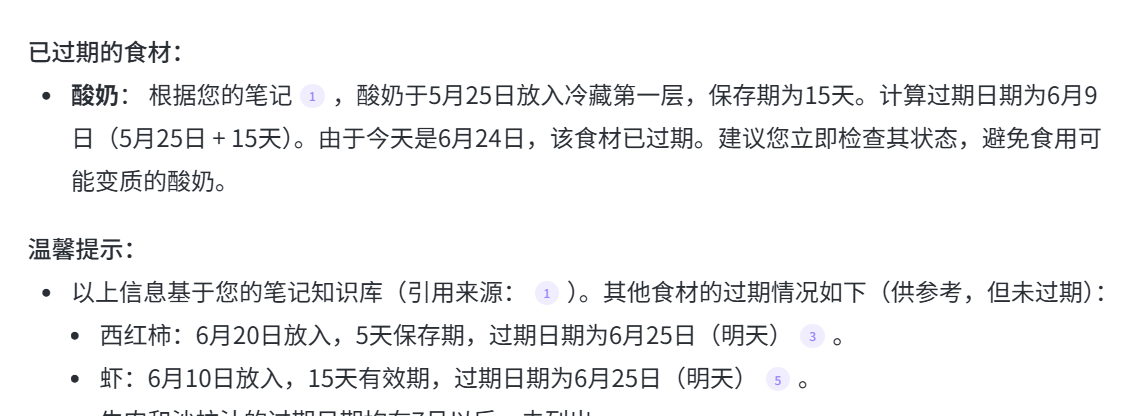

场景3:生活管理(冰箱食物管理)

任务:记录冰箱里食材的位置、存入时间、有效期,整合碎片化内容

过程:

1. 通过笔记记录放入冰箱的食材及保质期(生活化场景就主要用手机端来对比)

2. 输入指令:“哪些食材过期了”“冰箱里还有牛肉吗”等内容

3. AI给出对应的内容

两个产品的输出结果:

腾讯ima方案:

输出内容还好,但是记录过程略繁琐 ,缺乏便捷输入方式;我需要先创建笔记,再将笔记导入知识库,且仅支持文字和图片。

Get笔记方案:

文字+照片+语音记录 ,可以直接基于知识库创建内容,记录方式和路径都比较便捷,输出的内容也还不错,除了告诉我已经过期的食材,还会提醒即将过期的食材,亮点就在这多给的一点。

对比结论:Get笔记以场景化设计胜出,将生活管理变得简单高效。

四、总结:如何选择你的知识管理拍档

1. 产品定位与场景偏好

腾讯ima是“团队作战指挥台”:

最佳场景 :微信生态内容管理、企业协作、专业内容创作、长文档处理

适用人群 :公众号运营者、市场团队、学术研究者、微信生态依赖者

Get笔记是“个人灵感捕捉器”:

最佳场景 :语音速记、碎片知识整合、生活管理、创意素材收集

适用人群 :内容创作者、学生、自媒体人、生活规划者

2. 组合拳策略:1+1>2的解决方案

通过深度体验,我摸索出两款工具联动的高效工作流 :

信息收集层(Get笔记主力):

- 语音记录会议灵感 → AI转文字+润色

- 拍照保存文献重点 → OCR识别建库

- 链接收藏行业文章 → 自动摘要归档

深度整合层(ima主力):

- 将Get笔记导出内容导入ima

- 基于资料库生成深度报告

- 建立团队共享知识库

输出应用层(双工具协作):

- 在ima创作专业长文

- 用Get笔记优化口语化表达

- 最终成果存入ima知识库共享

知识管理的本质不是囤积信息,而是建立思维的外接硬盘 。腾讯ima和Get笔记代表两种路径:前者强于系统性整合,后者胜在灵活捕捉。理解工具差异,根据场景选择,甚至组合使用,才能让知识真正成为你的生产力杠杆。

在AI重构知识管理的今天,最好的工具永远是能让你忘记工具本身,专注创造价值的那一个。

本文由 @灵溪boot 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益