音乐社交的本质——从云音乐引发的产品思考

社交虽常见,但音乐真的适合社交吗?音乐社交存在哪些特殊性?如何利用音乐来社交?可能你常常使用云音乐,却不曾想过这些问题。现在来看看作者对这些问题的思考吧。

掐指一算,从实习生的身份算起,臭脸君加入云音乐团队已有快两年的时间。虽没能目睹产品从无到有的过程,但也有幸见证了产品快速发展的一部分旅程。音乐社交一直以来都是我们战略特色的宣传点,歌单、乐评也早已成为广受用户喜爱的明星功能。

虽身为组织中的一枚小交互,但臭脸君始终不忘督促自己成为一名有产品观、大局观的好少年。正值团队都在思考如何强化特色、向社交发力,作为设计狮的臭脸君当然也希望能为前进的道路添砖加瓦。

社交虽常见,但音乐真的适合社交吗?音乐社交存在哪些特殊性?如何利用音乐来社交?一时间各种问题萦绕心头,在这里跟大家分享一下“阶段性”的产出物。文章比较长,包含了资料整理和个人思考~

ps.文章中穿插着一些问题,看到后不妨也问问自己,跟随臭脸君一起思考吧!

行业背景

社交是随着互联网发展最为迅速的一个产业,如今的社交元素已存在于各个领域中。例如图片类的Instagram、in、nice;视频类的花椒、映客、秀场;知识分享类的知乎、简书……这似乎成为延伸应用寿命的最佳道路。

这些年音乐播放平台群雄并起、竞相逐鹿。云音乐作为最晚加入音乐产品类行业的一员,这个市场早已不再是一片蓝海。如何区别于其他产品成为我们必须要面对的问题。在满足了搜索、下载、播放等基本功能之外,个性化的应用创新以及寻找线上与线下相结合成为新一轮竞争的焦点。这其中,音乐社交就成了我们的一条突围之路。

音乐消费者的类型

问题一:什么情况下你会听音乐?

对音乐不同的使用习惯,意味着用户类型的差异。

我们可以将音乐消费者划分为三种类型:

普通用户:音乐不是生活的必需品,更偏向维持社会属性时的消遣和话题。普通用户代表着生活中绝大多数的我们,音乐更像是生活水平提高后带来的附属产物,拓展了体验、消费的方向。

粉丝用户:超脱音乐本身,音乐更像是他们表达对偶像热爱的方式或手段。粉丝型用户已将对音乐的喜爱上升为对人,“爱屋及乌”说的就是这类用户群,他们认为偶像的一切都是美好的,非常关注偶像的一言一行。在线上他们会选择为偶像打榜、加入粉丝团;在线下会进行接机、参加演唱会、粉丝见面会、购买周边等。

高级(专业)用户:追求音乐本真,关注自我而非他人。他们有自己对音乐的理解和评判的价值观。通常这部分人拥有自己发现音乐的渠道,市面上的音乐软件不足以满足他们的需求,只是作为音乐获取上的一个补充。

音乐的意义(为什么听音乐)

问题二:为什么要听音乐?音乐能带给你什么?

对于为什么听音乐,不同人有不同的见解。至于听音乐能给自己带来什么,更是仁者见仁智者见智的事情,总的来说可以分为以下几个层次。

情绪层面:例如听了一首王菲的《致青春》引起了我情绪上的共鸣。这种感觉很抽象也最直接,会因听者的不同产生不一样的激发点。

文化及社会层面:比如性格比较叛逆的爱听摇滚音乐;不同地域有这不同的的音乐文化;听到《义勇军进行曲》就想到祖国烈士浴血杀敌保卫祖国。

理性分析层面:基于音乐的判断标准来鉴别好与不好,通常见于专业人士。

美感哲学层面:神曲、一次灵魂的解脱,非一般人所能领悟和企及。

社交的分类

问题三:什么情况下你会分享歌曲?

分享本身就是一种带有社交属性的操作,不同类型的社交决定了用户不同的心理状态和行为方式。

强关系社交:圈子小,频率高;优质内容与无养分内容并存,对内容接受度更宽容;可以达到维系感情,轻松情感的目的。(微信小圈子)

弱关系社交:不期待他人反馈,维系成本低,所以圈子可以更大;用户想获得关注需要产生优质内容,反之关注别人也是在能获得优质内容的前提上;用户加入弱关系社区,是为了表现自我或者是获得内容。(贴吧大圈子)

说一个亲身感受,通常我在社交软件中分享内容都会或多或少得到一部分好友的捧场。但每每分享音乐时,无论配上怎样的辞藻描述都多以冷场收尾。

音乐口味就像人的性格,不会因为关系的强弱而趋同。社交最基本是为了满足自我表达、获得价值认同,而音乐似乎并不能实现我的诉求。

音乐与图片、文字、视频的差异

问题四:音乐与同为弱关系载体的图片、视频、文字等有什么不同?

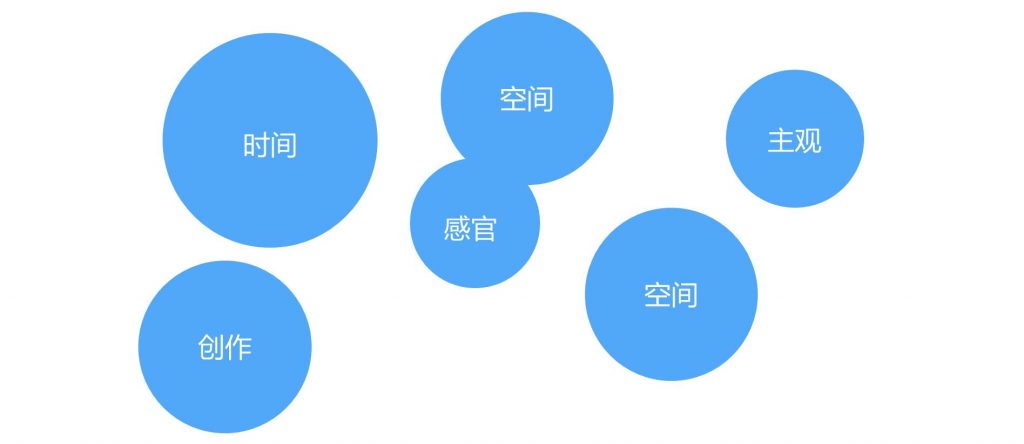

前文中提到,以图片、文字、视频为媒介的弱关系社交平台,都已不乏成功案例。但对于音乐社交而言,市面上各家仍处于摸索试水阶段,还未产生一套被验证成功的社交体系。究其原因,可以从以下几个方面思考。

时间限制:音乐通常都有前奏、副歌、主歌、高潮等不同的阶段,完整听完一首歌所用的时间可以刷十几页微博或者更多的图片。

空间限制:嘈杂的环境难以集中注意力,安静的公共环境又需要佩戴辅助设备,因此不适合随时随地消费。

感官限制:只能依靠声音传递信息,而不像视频、图片那样直观。

主观限制:幽默轻松的东西受到各类人群的喜爱,音乐本身就是相对严肃的。而且对音乐好坏的评判标准也不尽相同。

创作限制:UGC的核心在于让用户自己产生信息。图片、视频、文字都能很容易地达到这个效果,而音乐则不然。受到创作门槛的限制,原创内容多产生于歌手、音乐人、主播等专业人士,很难达到平民化的普及。因此常见的分享传播也只是依托于现有资源基础上的表达。

音乐社交的难度

1:“社交”并非音乐的目的

欣赏和消费是音乐的主要用途,基于相似/相同的趣味用户可以建立自己的社交群体(百度贴吧)。但“社交”从来就不是“音乐”的目的,用户通过社交群体分享或获取音乐,根根到底是享受音乐本身,而不是建立某种关系。

2:音乐的“社交”属性不强:

音乐作为一种抽象的艺术,很难用语言和文字上去描述,社交过程中很难获取普遍认同,久而久之就会失去分享的源动力。

说说我们自己——云音乐的社交

说了那么多 ↑“悲观”↑ 的现实,是不是就意味着音乐真的没法做社交了呢?先来看看我们云音乐上这些“明星”功能。

歌单

歌曲本身是抽象难以描述的,以歌单为依托可以让创建者的抽象情感得到具体的表达。歌单可以根据风格、场景、地域等不同属性来划分,从而将相对独立的音乐产生出不同排列组合的结果。

在云音乐歌单以以下两种途径实现社交属性:

1:人—歌单

通过人发现喜欢的歌单/歌曲,这里的“人”包含 名人、熟人、口味相同/相似的陌生人。

名人 产品中的体现→ 歌手、明星、达人,所以我们引入了主播、歌手入驻云音乐。

熟人 产品中的体现→ 来自第三方平他的好友,了解相互之间的喜好。

口味相同/相似的陌生人 产品中的体现→ 附近、动态推荐

2:歌单—人—歌单

通过感兴趣的歌单发现人,进而发觉更多喜欢的歌单/歌曲。这种情况下的“人”通常是口味相同/相似的陌生人,如果平台社交属性不强,当用户发现口味相同且包含资源的陌生人时,很少会选择持续跟踪,而是一次性将资源获取。

产品中的体现→主页个性化推荐、排行榜

乐评

100,000+ 的乐评数量早已成为平台歌曲的常态,用户也被培养出了看评论听音乐的习惯。很多用户都是被新奇、好玩的乐评所吸引,进而想一睹本尊真容。可以看到,用户的评论并非针对音乐本身,而是围绕在音乐的基础上的个人情感抒发。

通过写评论给抽象的情感一个发泄口,极大的降低了用户的书写门槛。

话题

“话题”概念最早由twitter引入,后来被微博广泛应用,简单来说“话题”就是带有集合内容的关键词。用户可以选择喜欢的话题,进行内容消费或者互动参与;也可以创建自己的话题,吸引其他用户来参与,获得主人翁的价值。

通过话题给原本孤立的音乐找到一个主题;降低了用户分享音乐的门槛(帮助用户为分享找一个理由);增添了趣味性。

尾声

通过分析发现,所谓的“音乐社交”其实“社交”的主体并非是音乐本身。

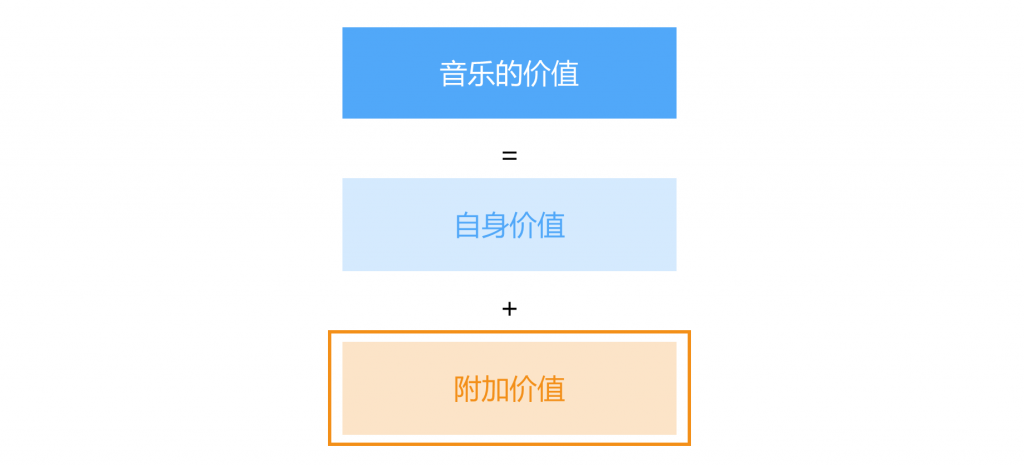

为什么会有这样的想法呢,不妨来分析一下音乐的价值。音乐的价值包含两部分:自身价值和附加价值。

自身价值:从专业的角度去评判,音乐本身的好坏和价值。比如在编曲、作词上有可圈可点之处,或者开启了某种新的流派。。(哎,不懂音乐,为自己说出来的话捉急。简单来说就是不参杂任何要素前提下,音乐本身好不好。)

附加价值:音乐主体之外的价值。比如歌手的个人影响力、相关事件、舆论话题等。直白来说就像一个演员,除了演技以外,依然可以利用很多方法被观众所熟知。

音乐社交是以音乐为载体,其他内容/形式的社交

出于音乐的严肃性和听者品味的独特性,因此很难利用音乐本身来社交,相反附加价值是依附于音乐之上更加丰富、生活化的一面。

最后说说平台上的用户

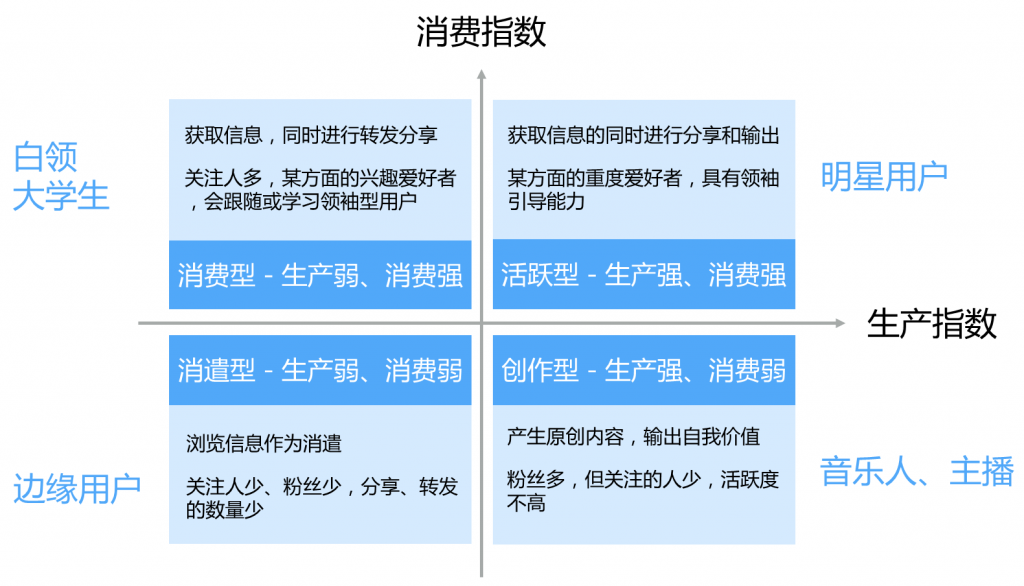

任何内容平台都离不开内容的生产、传播、消费几个环节。生产指数越高代表对内容创作的需求越强,越有能力产出优质的内容;消费指数越高代表对内容的利用需求越强,对新内容的关注度高。

从这两个维度,可以将我们平台的用户划分为活跃型、消费型、消遣型、创作型。

活跃型:获取信息的同时进行分享和输出。某方面的重度爱好者,具有领袖引导能力。

用户代表→明星用户、大V

消费型:获取信息,同时进行转发分享。关注人多,某方面的兴趣爱好者,会跟随或学习领袖型用户。

用户代表→白领、大学生用户

消遣型:浏览信息作为消遣,关注人少、粉丝少,分享、转发的数量少。

用户代表→边缘用户

创作型:产生原创内容,输出自我价值。粉丝多,但关注的人少,活跃度不高。

用户代表→音乐人、主播

从活跃型→消费型→消遣型→创作型 社交需求递减

↓↓SO得出的结论是↓↓

音乐社交三步走

首先我们要设立一个能让用户发挥创造力的空间(游戏规则),引导活跃型用户响应并产生出有价值的内容。保证消费型、消遣型用户可以获取源源不断的信息,甚至培养他们向活跃型用户转变。

创作型用户是平台资源的后备军,从属性来说他们并不热衷于互动社交,但依然要确保这类人群在整个关系链中能够有所收获。譬如打赏功能就是一个很好的触发点,满足了听众表达对歌手、歌曲的喜爱;鼓励了歌手/音乐人,吸引他们驻守云音乐;保护了原创音乐的生态圈。

all~目前只能想到这里了,如果问:有什么好的可行性方案吗?不好意思呀,暂时还真没想出来,如果你有什么好的想法或建议欢迎来跟臭脸君一起探讨吧~

本文由网易云音乐交互设计师 @任轶(微信公众号:臭脸任的慢生活) 原创发布于人人都是产品经理 ,未经许可,禁止转载。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

音乐确实偏个性和私人化,强行打出社交功能还是不是很能符合这一本质。

请教一下,为什么说音乐是严肃的呢,严肃表现在哪些方面呢?是指音乐的制作门槛很高?

把一个牵强社交属性的产品做了出来,还是挺不容易的

真知灼见

对音乐的理解很透彻