中医AI大战:主流大模型核心差异化分析

面对名医资源短缺、知识传承断层和服务效率低下的挑战,中医AI凭借其强大的技术优势,正在重塑中医的诊疗模式和产业生态。本文深入剖析了当前中医AI领域的五大主流大模型,从技术架构到应用场景,从优势到争议,全面展示了中医AI在临床、研发、基层医疗和全球化布局中的实践与探索。

名医资源断层、知识传承断层、服务效率断层——中医AI的战场,就在这三大断层的裂缝中崛起。

01 一场跨越千年的对决

凌晨三点,一位程序员在素问中医大模型的对话框里输入“失眠、脱发、肩颈剧痛”。屏幕另一端,AI没有直接开方,而是开启一场多轮追问:“舌苔颜色如何?是否伴随口干?近期压力指数怎样?”十五分钟后,一份包含中药方、食疗方案及节气起居指南的个性化报告生成——此刻,千里之外的三甲医院中医科候诊室仍空无一人。

这不是科幻电影,而是2025年中医AI领域的真实场景,这一幕正成为当代中医的常态。《中国中医药白皮书》预测,2025年中医药大健康产业规模将达3.1万亿元,但这片蓝海之下暗流汹涌:全国仅数万名中医师掌握完整辨证体系,90%的基层医疗机构缺乏优质中医资源。

当年轻人把手机变成“移动养生馆”,当基层医生借AI化身“孪生华佗”,一场围绕“赛博华佗”称号的中医AI竞速赛已拉开帷幕。

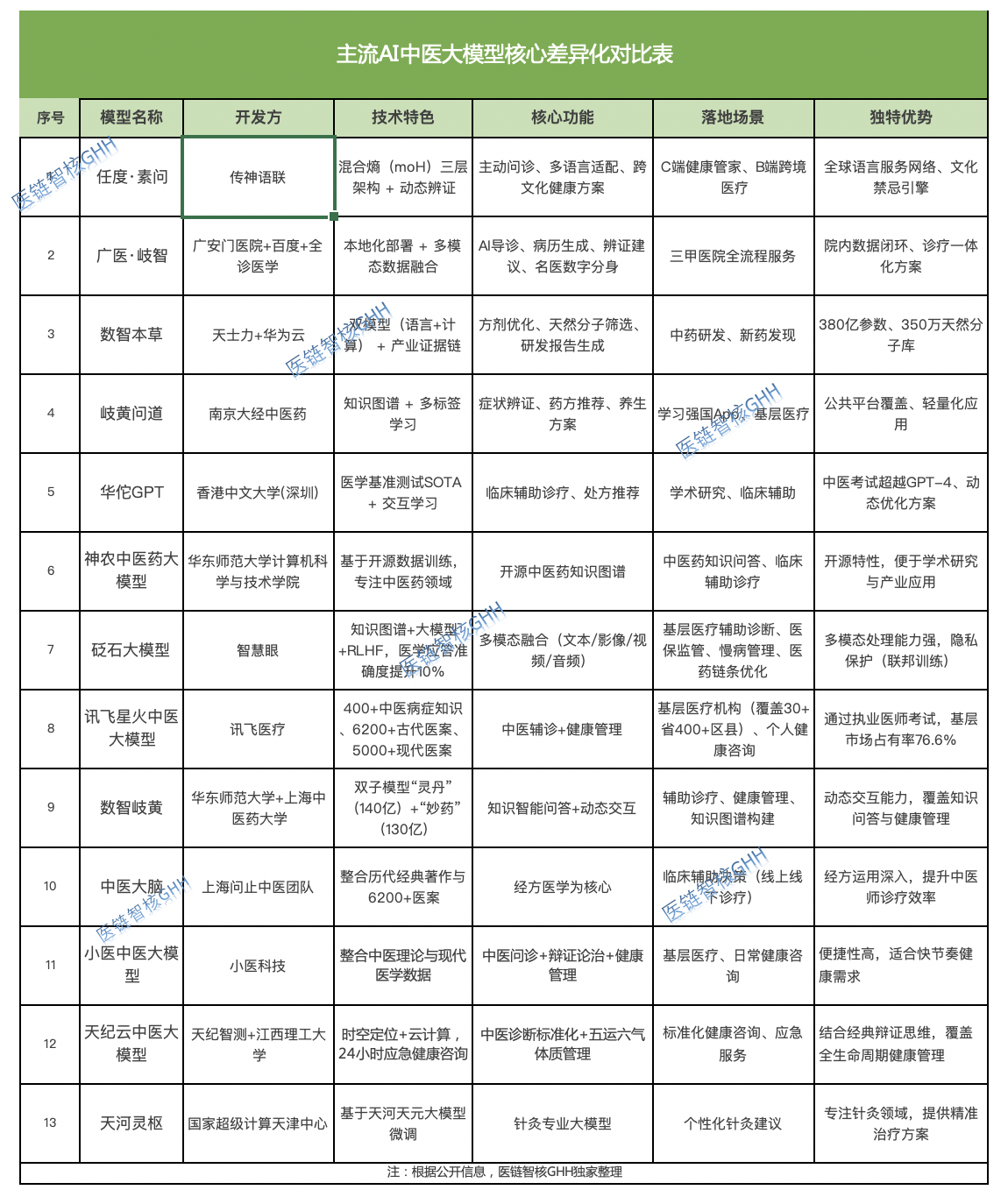

02 技术争锋,五大模型构筑中医AI新生态

中医AI竞技场已形成鲜明的技术路线分野,头部玩家以差异化架构争夺话语权。素问的主动问诊引擎与岐黄的多模态融合,标志着中医数字化进入深度垂直阶段。由于篇幅有限,本次只讲五个典型的大模型。

1.素问的动态辨证:从被动应答到AI主动追问

传神语联的任度·素问基于混合熵(moH)三层架构重构问诊逻辑:基础推理层锁定数学逻辑,中医知识层内化典籍规则,临证应变层通过反馈机制模拟临床决策。

其革命性在于颠覆“输入症状-输出药方”的传统模式。当用户描述“失眠”时,模型会主动追问“入睡时长?是否多梦?晨起口干否?”,通过多轮对话动态修正辨证结论,使方案精准度提升40%。

争议点:尽管素问被赞“AI界的中医天花板”,但仍有专家质疑其“过度依赖结构化数据”,认为中医的“整体观”难以被算法完全量化。

2.岐黄的多模态融合:舌象+脉诊+文本的超级诊断

数智岐黄2.0的320亿参数模型整合了中医药领域史无前例的数据资产:8万方剂、9000种药材、2000种证候及百万级文献

其最大突破在于跨模态诊疗——同时解析舌苔图像、脉象压力波形、语音描述的症状,生成证候诊断。例如结合舌边齿痕图像与“腹胀便溏”的语音描述,自动关联“脾虚湿困”证型,推荐参苓白术散加减

争议点:临床实用性较弱,基层医生使用率不足15%

3.本草的药物研发基因:从古籍到分子实验室

天士力与华为云打造的“数智本草”另辟蹊径,构建了380亿参数药物计算模型+350万天然分子库的双引擎

当输入“糖尿病”关键词,模型从《伤寒论》挖掘白虎加入参汤组方,同步分析人参皂苷Rg3与胰岛β细胞ATP敏感性钾通道的作用机制,形成“古籍理论-分子机制-临床试验”完整证据链。

争议点:缺乏复方整体效应评估模型,难以应对复杂慢性病

4.华佗GPT的临床权威认证

香港中文大学(深圳)的华佗GPT以88.1分高分通过中医执业医师模拟考,超越GPT-4的医学推理能力。其动态优化算法可根据患者用药反馈实时调整方案,如将无效的归脾汤替换为黄连温胆汤

5.星火的基层赋能实践

讯飞星火中医大模型已嵌入安徽亳州107家基层医疗机构,累计辅助诊断超9800次。系统将国医大师的辨证经验封装为“AI诊疗路径”,村医点击三步即可获取带教级方案。

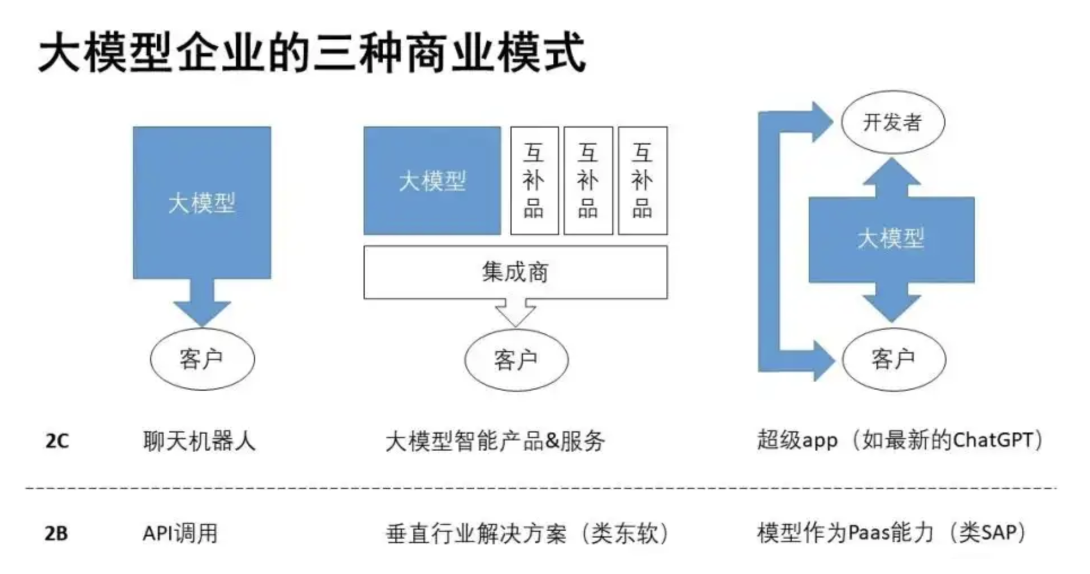

03 落地之战,B端与C端的场景裂变

当技术光环褪去,中医AI的价值锚点终将回归场景实效。从跨境药企到熬夜白领,需求裂变催生截然不同的落地范式。

1.素问的全球化语言基建

凭借传神语联的200+语种术语库,素问正解决中医药出海最大痛点。当某中药企业拓展中东市场,模型自动将“六味地黄丸”说明书中的“黄酒送服”替换为“蜂蜜水送服”,规避宗教禁忌。更联合跨境诊所开发多语言电子病历系统,阿拉伯语患者描述“نفخ”(腹胀)时,系统自动关联中医“脘痞”证候。

2.岐黄的航天级健康管理

数智岐黄2.0已接入中国航天员科研训练中心,为空间站任务定制微重力环境中医方案。通过分析宇航员舌象微循环变化与唾液皮质醇数据,动态调整益气升陷方剂比例,对抗太空骨质疏松。

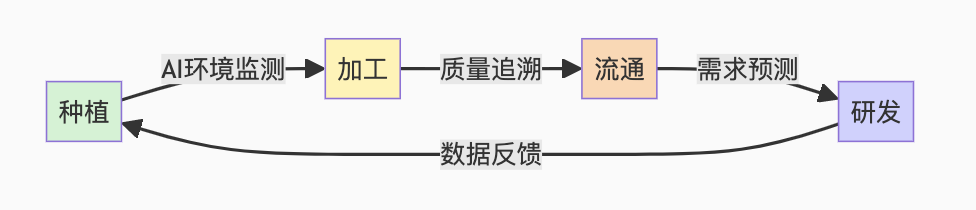

3.本草的产业证据链革命

在某抗纤维化中药研发中,数智本草的分子计算模型从2.4万种天然化合物中筛选出黄芪甲苷-IV,使新药研发周期从5年缩短至28个月。药企研发总监感叹:“AI把《本草纲目》变成了可计算的化学方程式”。

4.C端健康管家之争

年轻人养生场景成为用户增长极。素问结合节气与体质定制食疗方案:2025年小满推送“薏米红豆粥+晨起姜枣茶”,警告用户忌食西瓜冰饮。而岐黄在“学习强国”APP的轻量化版本,仅用勾选症状即可生成养生方案,月活突破50万。

04 暗礁与风暴,中医AI的合规性挑战

盛宴之下,隐患已悄然浮现。当AI开始开具“桂枝汤”与“麻黄附子细辛汤”,监管红线与伦理困境接踵而至。

1.数据主权之争

某三甲医院曾拒绝接入岐黄系统,院长直言:“舌诊图像和脉象数据是医院核心资产”。目前行业形成折中方案:素问支持本地化部署,敏感数据可一键永久删除;岐黄则采用联邦学习,原始数据不出医疗机构。

2.辨证责任界定困境

当AI推荐“附子15克”引发不良反应,责任在算法工程师还是执业医师?素问设置三重防火墙:自动拦截“十八反”配伍,标注孕妇禁用提醒,严格对照《中国药典》剂量标准。其结论页明确标注:“开方功能仅供医师参考”。

3.文化适配风险

初期版本在东南亚推广时,曾给穆斯林用户推荐含猪苓的方剂引发争议。团队紧急升级文化禁忌引擎,当检测到用户来自伊斯兰国家,自动替换动物成分为植物药。

05 未来战场,三大趋势重构中医AI价值链

2025年将成为中医AI的分水岭,技术进化路线开始向纵深跃迁。

1.多模态诊疗成为标配

下一代素问正在集成手机舌诊图像分析功能,用户拍照即可获取苔色、裂纹、津液指数;岐黄则研发可穿戴脉象手环,将“浮中沉”指压感受转化为毫米汞柱压力波形。中医“望闻问切”正在被重新定义为视觉、语音、压力、生化信号的融合分析。

2.专业版与普惠版分化

头部玩家启动双轨战略:素问专业版为医师提供经方配伍概率计算,普惠版则主打“食疗+作息”建议;岐黄在基层医疗端上线“AI带教模式”,实时解析辨证逻辑路径,成为村医晋升培训工具。

3.传统经验与现代AI的量子纠缠

上海龙华医院正将国医大师的“脉诊指感经验”转化为触觉传感器压力-时间曲线;同仁堂则利用数智本草解析安宫牛黄丸的300份历史医案,构建疗效预测模型。当AI开始学习老药工“观膏方挂旗”的直觉经验,中医传承进入数字深水区。

06 终局:谁是真正的赛博华佗?答案在场景中

中医AI的竞争终将走向生态化生存。当技术光环褪去,唯有解决实际痛点的模型能穿越周期。

- 素问以语言基建破局全球化,为中药出海扫清术语障碍

- 岐黄用多模态诊断重塑临床路径,在三甲医院创造真实诊疗价值

- 本草构建研发证据链,让《伤寒论》在现代药理学中重生

- 星火扎根基层医疗,使村卫生室拥有“三甲级辨证能力”

真正的“赛博华佗”不必取代老中医,而应成为他们的“外挂大脑”——当80岁的国医大师通过岐黄系统将辨证经验封装为数字路径,当亳州村医用星火AI开出首张精准方剂,中医的千年智慧终于在硅基世界中找到新的载体。

🔮给从业者的建议:

- 初级医生:优先掌握素问的临床决策辅助功能;

- 研究者:关注岐黄的典籍解析与本草的成分分析;

- 管理者:警惕数据垄断风险,建立开源中医知识库。

这场竞赛没有唯一胜者,但所有参与者都在回答同一个命题:

如何让阴阳五行穿越数字断层,在算法中延续东方生命的智慧?

数据来源:行业报告、政策库、企业官网

本文由 @医链智核GHH 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

这种文案全是一股子AI生成味道,能不能走点心,根本就看不下去

你自己看看表格,是Ai生成的吗,整理这些不需要时间吗?你自己创作一下看看。创作不易,不喜勿喷,最起码的尊重。

麻烦你删了,随意评价别人,这样好吗,

🫡🫡🫡