月营收7000万的“熊猫不走”,是怎么在私域里走错了路?

曾经在私域运营领域风生水起的“熊猫不走”,凭借其独特的创意和营销策略,迅速在全国范围内走红,月营收一度达到7000万。然而,这家网红蛋糕品牌却在短短几年内走向崩盘,门店关停、员工讨薪、用户维权等问题接踵而至。本文将深入剖析“熊猫不走”在私域运营中所犯的六个关键错误,探讨其为何在繁荣的表象下,最终走向失败。

在私域圈子里,曾经有一个几乎“标准答案级”的品牌:它靠一套极具创意的打法出圈——穿熊猫服的配送员、现场唱跳魔术表演、主打“生日仪式感”的惊喜蛋糕服务。这个叫“熊猫不走”的蛋糕品牌,仅用三四年时间就做到了月营收7000万、全国26城扩张、2000万私域用户沉淀,看起来像是把“私域增长”玩到了极致。

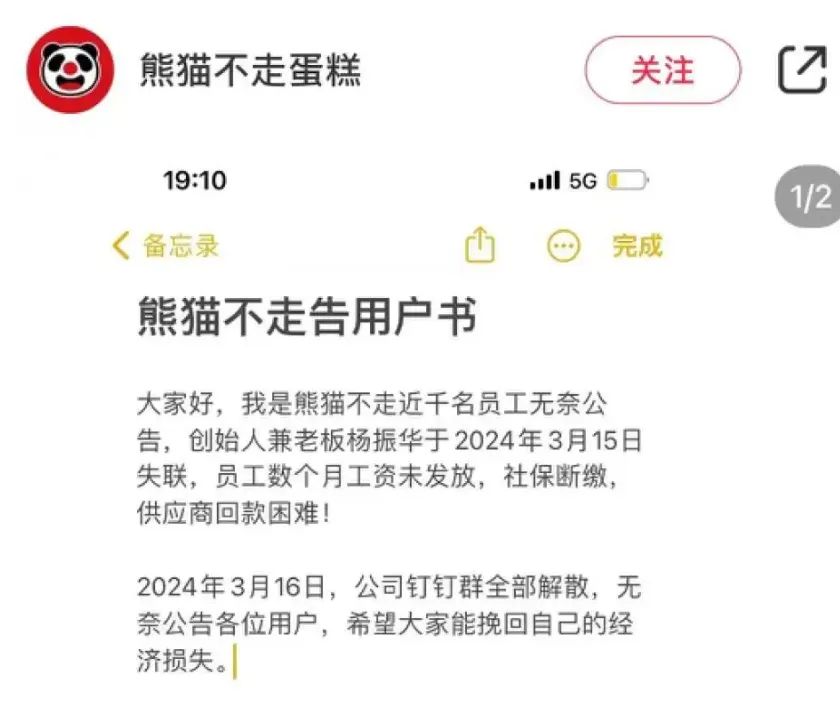

但到了2024年3月,它突然倒下了。门店关停、员工讨薪、用户维权,连老板都一度“失联”。这不禁让人发问:私域做得这么热闹,为什么还是活不下来?

这篇文章,我们就从私域运营的视角,来拆解这家明星公司的“私域六连错”,看它是怎么在繁荣的幻象中,一步步走向崩盘的。

一、从现象看热闹:它是怎么火起来的?

如果你曾在微信、抖音、小红书刷到过穿熊猫服送蛋糕的人,那大概率就是“熊猫不走蛋糕”的经典画面了。这家从广东惠州起家的网红品牌,用“生日仪式感”+“熊猫配送秀”打出了行业差异化,迅速在全国爆红。

熊猫不走的私域打法,在当时几乎是一套“教材级”模版:

- 线上引流:投放抖音、小红书、小程序广告,引导用户进入微信私域;

- 社群运营:进群后发放“生日专属优惠券”“朋友圈打卡抽奖”等玩法促进转化;

- 个性配送:用户下单后,配送员会穿着熊猫服装上门送蛋糕、唱生日歌、变魔术,制造惊喜并鼓励拍照发圈;

- 转介绍机制:凡在朋友圈晒图+转发,即可获得下次优惠,用户自带裂变属性。

一套看似完美的私域链路就这样跑通了:引流 → 拉群 → 转化 → 晒图裂变 → 再引流。社交平台成了传播引擎,微信成了转化中枢,一度让人觉得,这就是私域增长的范本。

但这套体系的问题也正在这里:它看上去像“精细化私域运营”,实际上更像一场对流量的狂欢,缺乏真正的用户关系沉淀。

在短期内,这种模式确实热闹非凡;可长期看,它的“底座”其实非常脆弱。

熊猫不走表面是在卖蛋糕、卖体验,实际上它更像是一家“生日活动公司”。而一家公司如果把私域运营当成“节目表演+优惠券收割”的工具,而不是经营用户资产的长期机制,结局注定不会太美好。

二、深入看门道:六个私域关键环节,它错在哪?

看上去“私域做得风生水起”的熊猫不走,为何在短短几年间从网红顶流走向崩盘?归根结底,是它在私域运营的六个关键环节上,犯了极其典型的错误——表面很“私域”,实则偏离了私域的底层逻辑。

以下是六个致命的错位点。

1. 错在产品定位:用低频高成本的产品,搞高频转化的私域逻辑

熊猫不走的产品是“生日惊喜蛋糕+配送表演”,虽然仪式感拉满,但本质是典型的低频高客单服务。每年一次的生日,天然决定了复购率极低。

但他们却试图用高频运营逻辑去推这个产品——社群拉群、朋友圈打卡、持续推送优惠券,希望快速转化、裂变、复购。问题是,用户根本没那么多生日可过。哪怕服务再好,也很难在自然消费场景中形成高频购买。

这种“产品定位和私域机制错配”,注定导致:获客成本高 → 复购周期长 → 运营ROI失衡。品牌方越推越吃力,用户越用越疲惫。

2. 错在用户沉淀:拉了2000万粉丝,却沉不下一个“老用户”

熊猫不走私域覆盖用户超过2000万,但实际的老用户复购转化率非常低,用户大多是一次性消费,之后就流失。

核心原因是:私域中的用户关系没有被“经营”,而只是被“利用”。比如:

- 用户进群只是领券,没有被标签化、个性化管理;

- 没有生命周期运营(如生日临近提醒、老客户回访);

- 缺乏会员机制,用户不清楚自己是否有等级/权益。

结果是,看上去用户很多,但私域就像漏斗底是漏的水桶,始终无法沉淀真实的用户资产。

3. 错在内容体系:花了力气在“热闹”,却没讲清楚“价值”

熊猫不走的内容打法,以“现场惊喜”为核心:穿熊猫服、唱跳、变魔术、拍照发圈——这些确实很容易刷屏、制造话题。但问题是:一切都围绕“噱头”展开,内容中没有真正能留下来的东西。

什么叫有价值的私域内容?应该包括:

- 情绪连接:为什么“生日仪式感”重要?如何在家打造温馨惊喜?

- 用户教育:不同年龄段适合什么蛋糕?怎么选?

- 家庭场景延展:怎么为孩子策划一次有意义的生日?

这些内容能真正留下来,构建用户长期认知。但熊猫不走没有建立这样的“内容资产”,因此用户看完就忘,玩过就走,无法沉淀。

4. 错在交付机制:订单之外,没有后链条的“服务闭环”

熊猫不走私域运营给人感觉很完整,但实际体验却极不稳定。大量用户投诉称:

- 提前预定蛋糕,生日当天却没人送货;

- 熊猫人表演取消、配送员临时改普通服装;

- 售后客服无人响应,社群无人管理。

这反映出一点:它只把私域当成“订单工具”,而不是“服务流程的中枢”。真正的私域运营,应当包括:

客户预约 → 下单 → 配送 → 反馈收集 → 客情维护 → 复购转化

但熊猫不走在这条链路中断裂了,大量客户在交付端口失望而归,信任随之流失。

5. 错在组织协同:扩张太快,私域能力跟不上

熊猫不走在高峰期扩张到全国26个城市,采用“城市合伙人+众包配送”模式。但这种结构带来的问题是:总部控制力不足,地方执行极度分散,私域策略落地困难。

你在北京看到的私域内容是规范的,但在西安、成都可能就是混乱的——发券机制不同、客服响应不一致、蛋糕品质参差不齐。社群有的活跃、有的像死群。

真正优秀的私域运营,需要极强的组织力+系统化 SOP 来支撑。而熊猫不走的“去中心化”执行机制,在早期是效率利器,在后期却成了信任塌方的源头。

6. 错在信任机制:品牌危机时,用户资产瞬间归零

2023年之后,熊猫不走不断爆出“蛋糕变质”“储值不能退款”“配送员跑路”等负面新闻,到了2024年3月更是出现“老板失联、门店关停”的集体崩盘。

私域的最大武器是“信任”,但一旦品牌陷入信任危机,用户资产在私域中是没有缓冲机制的:

- 没有“订单保障金”或“储值保险”机制;

- 没有品牌公开回应机制和私域公关SOP;

- 用户维权无门、员工群解散、朋友圈负面扩散。

这些都在说明:熊猫不走并未真正理解“私域的底座是信任机制”。而当风暴来临,没有任何结构能替它挡一挡。

✅ 小结:它不是没做私域,而是没做对私域

熊猫不走的问题并非没布局私域,而是:

- 把私域当流量入口,而非用户资产系统;

- 把社群当推广渠道,而非服务关系载体;

- 把“热闹”当成功,而非“复购+信任”的沉淀逻辑。

它的崩塌看似偶然,其实是必然。

三、如果它慢一点,也许会活下来

复盘“熊猫不走”的私域之路,最让人唏嘘的,不是它做得不努力,而是它走得太快、太急,把本该“慢做厚积”的私域运营,变成了一场追热点的秀。

如果它慢一点,会怎样?

慢一点打磨内容,构建“生日情绪资产”

熊猫不走最初打的点是“生日仪式感”,这个情绪需求非常真挚,也具备长尾生命力。如果品牌愿意慢一点,去沉淀内容而不是制造噱头,就可以围绕生日策划、亲子情感、节日手工等内容,打造真正有情绪价值的内容矩阵。

这样的内容,不仅能吸引用户,还能让用户产生情感认同,进而自然转化和留存。

慢一点铺私域系统,先服务100个老用户再扩张

熊猫不走在全国爆红之前,并没有把私域服务体系打扎实——社群管理、用户分层、客服闭环都没有做好,扩张速度却远远跑在服务能力之前。

如果它肯慢下来,先在一个城市深耕,用心维护100个忠实老用户、跑通服务流程,再逐步复制,或许能避免“表面繁荣、系统空转”的结局。

慢不是低效,而是一种对系统负责的速度。

慢一点搭建信任机制,别让用户心惊胆战

用户信任,一旦崩塌就很难挽回。而私域最大的风险,是“出问题的时候,所有责任都砸在品牌头上”。

如果熊猫不走愿意提前准备:

- 建立“储值退款”保障金机制;

- 明确蛋糕品质SOP与危机应急流程;

- 用户群内设置专属客服、投诉通道……

哪怕资金链真的出问题,至少能稳住老用户,留住口碑的底线,不至于一夜崩盘、口碑逆转。

真正做“私域”,是围绕人,而非围绕交易

很多品牌在做私域时,最容易犯的错误就是“急于变现”。但真正健康的私域,一定是围绕“人”的关系长期经营,先理解用户、链接用户,再转化用户。

熊猫不走如果当初明白这一点,也许现在不是关门大吉,而是已经成为一家围绕“生日文化”做深的生活方式品牌。

不是私域救不了它,而是它从没真正做过“私域”。

四、你做的私域,是不是也在“走错路”?

看完熊猫不走的故事,你可能会觉得这是一个特例,但现实是:很多品牌正在不知不觉中,走着类似的“热闹型私域”路径。

我们见过太多这样的场景:

- 拉了100个群,但没有运营机制,群一天都没人说话;

- 天天发朋友圈、发福利,用户却一个个悄悄屏蔽了你;

- 活动做了很多,用户进来领完券就走,根本不留下来;

- 客服系统没有闭环,用户的问题无反馈、无追踪、无复盘。

这些都不是流量的问题,而是结构的问题。你想通过“做热闹”去换留存、去换成交,但私域真正的底层能力,从来不是“会拉群、会发券、会搞活动”——而是对用户关系的理解深度。

所以,不妨自问几个问题,给你的私域运营做一次体检:

- 你的用户有没有在你这里获得“持续价值”,而不是一锤子买卖?

- 你和用户之间,除了“推送信息”,还有没有“真实互动”?

- 你的私域服务链条,是不是从下单到复购都有机制支撑?

- 你有没有给用户提供信任保障,哪怕哪天出错,用户还愿意相信你?

私域不是救命稻草,更不是发圈发群的工具,它是一门关于关系管理与价值沉淀的长期经营学。

你做的,真的是私域吗?还是在“私域”的名义下,一遍遍重复“流量焦虑”?

五、熊猫走了,别让你的用户也走了

熊猫不走的倒下,表面看是资金链断裂、服务管理失控、老板失联,但从更深层来看,它其实是被自己“快而虚”的私域节奏拖垮了。

它曾经拥有庞大的私域流量,华丽的品牌包装,一套看起来完美的增长链路——但所有这些都没有构建在真正的用户关系与信任之上。就像建在沙滩上的高楼,潮水一来,瞬间坍塌。

这不仅仅是一个品牌的失败故事,更是对整个私域运营圈子的提醒:

- 当我们谈“留存”,谈的不是数字,而是用户愿不愿意留下来;

- 当我们谈“私域变现”,谈的不是卖多少,而是值不值得买第二次;

- 当我们谈“信任”,谈的不是一张PPT,而是用户出了问题你还在不在。

熊猫走了,但你不能让用户也跟着走。真正的私域运营,不是热闹,而是把一个用户变成一段关系,把一段关系经营成一份信任。

私域不怕慢,怕的是走得快,却全是错的方向。

本文由@Z级-匠心 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益