如何转型AI产品经理?思维篇

随着AI技术的快速发展,越来越多的产品经理开始思考如何转型为AI产品经理。然而,AI思维与传统的产品思维和用户思维有何不同?如何从数据出发,构建以提升生产力为目标的产品设计逻辑?本文从赫布理论出发,深入探讨了用户思维、产品思维与AI思维的异同,并详细解读了AI思维的四大要素:大数据、模型、算力和业务模式。

近期围绕“如何转型AI产品经理”的话题,提前进行了一些准备工作,但有一个问题,始终绕不过去。

什么是AI思维?它与产品思维、用户思维有何异同之处?

什么是AI思维?

无论用户思维、产品思维,或是AI思维,都属于思维,而不同岗位/角色的差异起点就是思维方式。

所以,今天分享“如何转型AI产品经理”的思维篇,从思维的角度,探索不同思维方式的异同点。

01 赫布理论:人脑的学习机制

咱们讨论之前,先简单学习一下赫布理论——无论是用户思维、产品思维,还是AI思维,基础都是赫布理论的学习机制。

赫布理论(Hebbian Theory)是由加拿大心理学家唐纳德·赫布(Donald Hebb)于1949年首次提出的神经科学理论,主要描述了突触可塑性的基本机制。

赫布理论表明:人类大脑中有多个神经元,当一个神经元(前突触细胞)持续或重复刺激另一个神经元(后突触细胞)时,两个神经元之间的传递效能增加,形成一个细胞回路,大脑就会记住这两个事物之间的联系。

比如当你听见《婚礼进行曲》时,你就会想到自己活某个朋友的婚礼;

当你听见“可乐”时,你就会想到“可口可乐”;

当你看到一个理论时(比如赫布理论/牛顿力学等),你就会想起它背后所表达的意思以及理论提出者(前提是你经过持续或重复的相关刺激)。

这种机制就是“赫布学习”机制,它是人脑的学习机制,也是现在AI领域的神经网络的学习机制。

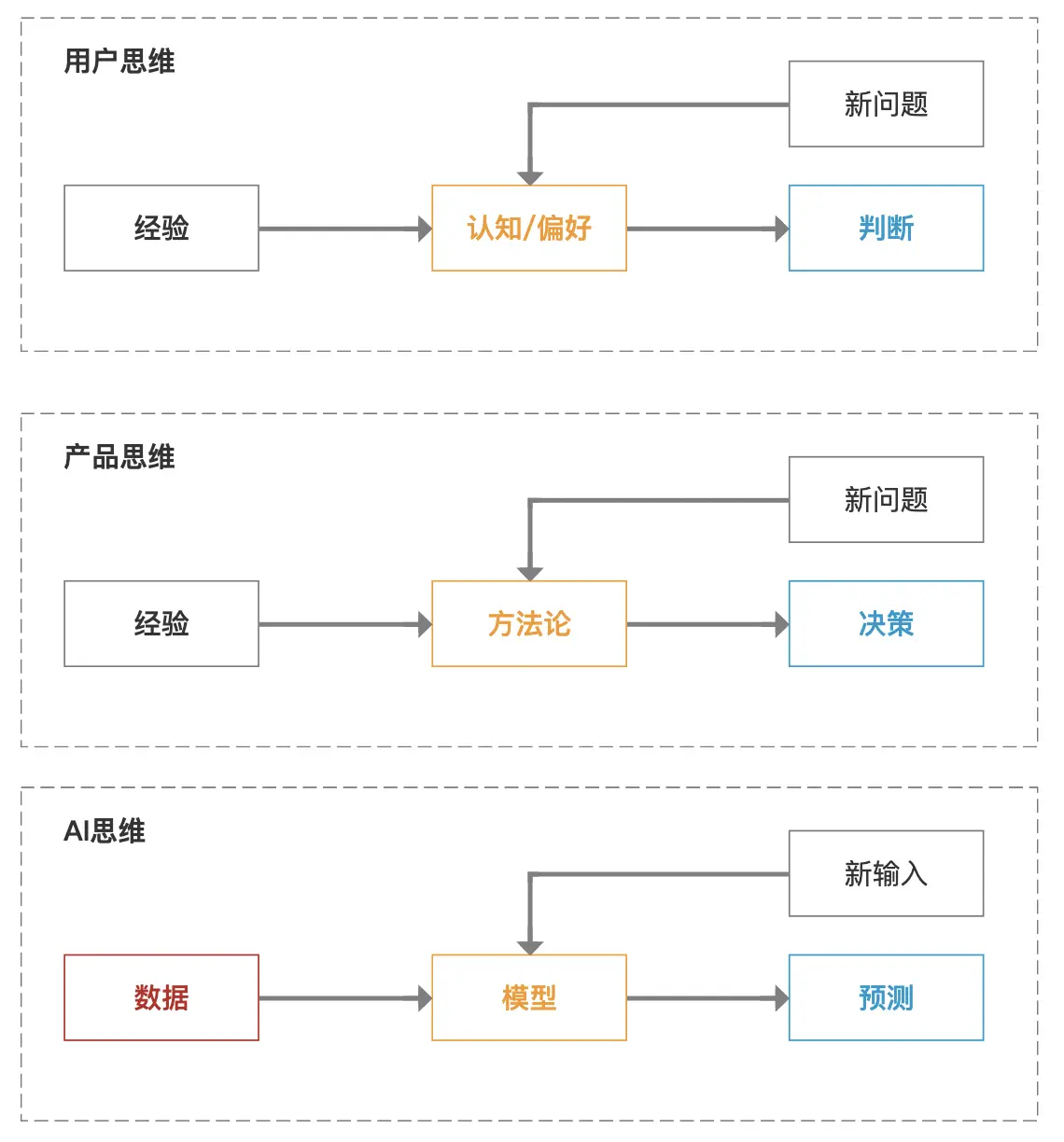

用户思维 VS 产品思维 VS AI思维

用户思维是以问题为核心的思考方式,它是一种感性思维。

人们是从经验中受到刺激时,人脑就会像赫布理论一样,学习到相关事物之间的联系,形成自己的认知或偏好——甚至是规律(如果它足够正确且通用的话)。

经验会改变人脑的回路,当下次遇到新问题时,人们就通过所形成的认知/偏好等,快速分类问题,甚至做出判断。

比如每当电梯即将关门时,习惯了国内的电梯设计,你会下意识伸手或腿阻拦,它会立即关门,但如果出国后,某些电梯设计时不遵循此规则,可能就会将你夹伤。

或者,你习惯了A系统的使用,它可以记忆你每次的导出模版,而换到B系统后,导出无记忆,需要你每次都自行选择模板,你就会非常恼火。

这就是用户思维的特点——以问题为原点,结合经验所形成的认知或偏好后,遇到新问题时会以此进行判断与决策。

我们再来看产品思维。

产品思维是以实现为核心的思考方式,它是一种(相对)理性思维。它是以消除信息不对称问题,提升信息传递效率为目标进行产品设计。

比如QQ/微信提升信息传递效率,解决远距离实时交流沟通的问题;淘宝/京东等提升商品信息的传递效率,打通商品流转的所有中间环节,降低双方的成本等。

但它的基础也是赫布学习理论,与用户思维的差异点是它在保留认知/偏好的基础之上,提升至方法论的程度,确保它更具有通用性。

比如用户跟你提需求说:“你们系统都是月度报表,而没有周报以及每日工时情况,这个需求提了很久,你们什么时候做?”

你会基于方法论——需求是1,方案是0——先弄清楚用户的需求背景与诉求,再思考解决方案;

你也会基于经验——用户提的是解决方案,而不是需求。它的需求是否可规则化或系统化——比如如何划分每周,每日工时是否有计算公式?

当了解清楚需求与规则后,你还需要考虑投入产出比与优先级,最终进行决策。

它跟用户思维的最大差异就出来了——用户思维是问题思维(即它是问题,且符合认知/偏好,就需要解决);产品思维是实现思维(即需求合理,可规则化,优先级高,投入产出合理。当问题一一符合时,才需要解决)。

最后,我们来看AI思维。

用户思维与产品思维的起点,都是基于过往经验,通过所经历的事情形成事物之间的关联关系。

但有人估计过,人脑通过神经元来激活阅读理解的信息速度是每天1MB左右,而产生的信息速度却是每天2.5EB。换句话说,每天所产生的信息是你大脑所能处理信息的的2500亿倍。

当你看到这个数据差之后,可能就理解了人脑的局限,而这种局限性却是AI的能力所在。

AI思维是以数据为核心,以提升生产力为目标进行产品设计。

它是一种(绝对)理性思维——它甚至不关心事物的因果关系,而更在意的是关联关系。

比如淘宝、京东等电商平台的首页推荐产品,早先是由专业的运营人员,决策哪些选品或活动更能受到用户的喜爱,随着用户规模的激增以及用户的多样化后,再专业的运营人员,也无法精准预测每个用户的喜好——产品思维失效,而AI思维开始发挥价值。

因为产品思维是基于方法论判断一个(或多个)需求的合理性,却无法判断海量用户的需求差异和合理性,以及可能陷入盲目跟进竞品的羊群效应之中——羊群中一旦有一只羊先行,其他羊就会不假思索地跟进。

比如送外卖,如果仅考虑一个外卖员配送指定数量的外卖(如5份),则外卖员自己就可以有效设计最佳路径,而如果要考虑成千上万的外卖员以及数以百亿份的外卖,则非人力范围所在(不管是外卖员,或“专业”的产品经理)。

同时,从工作内容看,互联网产品经理的属于可视化工作(面向具体用户和需求进行页面化产品设计,解决信息效率问题),而AI产品经理属于不可视化的工作(面向无数看不见的用户进行数据化处理与决策,解决生产力问题)。

比如ChatGPT/DeepSeek等产品,如果以互联网产品视角看,它们非常简单,可看见的就是一个输入框和聊天界面,而从AI产品视角看,它们所依赖的海量的数据的采集、预训练、微调等,通过模型化的方式,实现了通用化AI产品的建设,过程中的大量工作都属于“不可见”工作。

02 AI思维的四大要素

用户思维的四大要素是:问题、效用、成本、收益;

产品思维的四大要素是:用户、需求、解决方案、价值;

AI思维的四大要素是:大数据、模型、算力、业务模式。

第一要素是大数据。AI思维是从数据出发,通过数据采集、清洗、分类、回归、聚类等方式,对现有海量数据进行分析和判断,学习内在规律后,对新数据/新问进行预测。

它与产品思维是从用户出发,已经发生了本质的不同,导致如果想转型AI产品经理,必须从用户思维转向数据思维,从可视化界面转为“不可见”的数据,从以一个具象的用户转向不具象的数据。

第二要素是模型。人脑是由大脑的神经元之间的重复连接,产生事物之间的联系,从而做出决策,而AI的本质,也是对大脑的“模仿”和超越。

人脑的决策模型是神经网络,而AI决策是以人工神经网络为基础的模型。

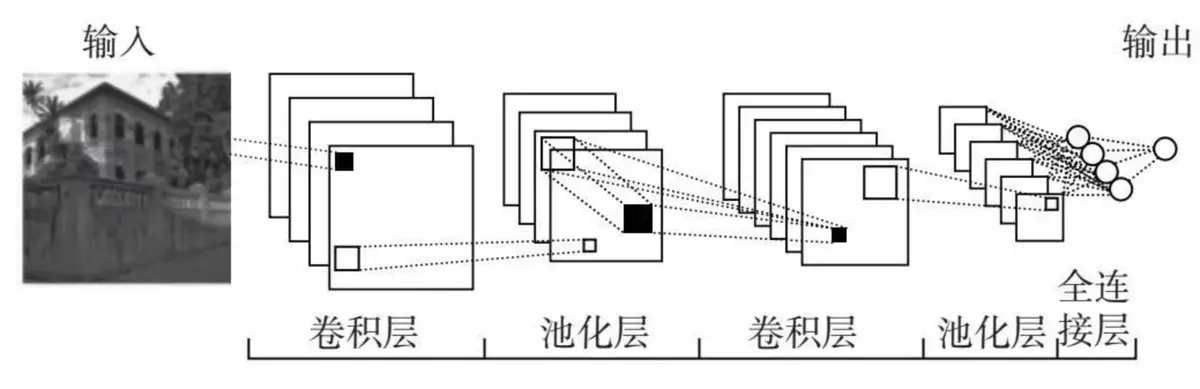

以深度学习为例。它的基础是人工神经网络,而关键的模型是卷积神经网络(即CNN)和循环神经网络(即RNN)。

卷积神经网络是在感知机三层结构(即输入层、隐藏层、输出层)的基础上,增加了多个层级(即输入层、卷积层、池化层、全连接层),让每个神经元分别负责不同的任务,最终可实现单一事务的识别(比如图像识别、物体识别等)。

比如输入层是对图像进行预处理,降低图像识别的维度,卷积层的神经元是负责提取图像中的某个局部的关键特征点(比如提取小猫的头部、身体等),池化层是对图像进行压缩降维,减少计算量,全连接层是负责将前面所有层的数据,连接组合起来(比如将小猫头部、身体、四肢等局部组合起来),然后识别出来物体(比如如它是一只小猫)。

卷积神经网络识别的是独立的事件(比如它非常适用于图片识别),却不能进行连续性的识别或预测。

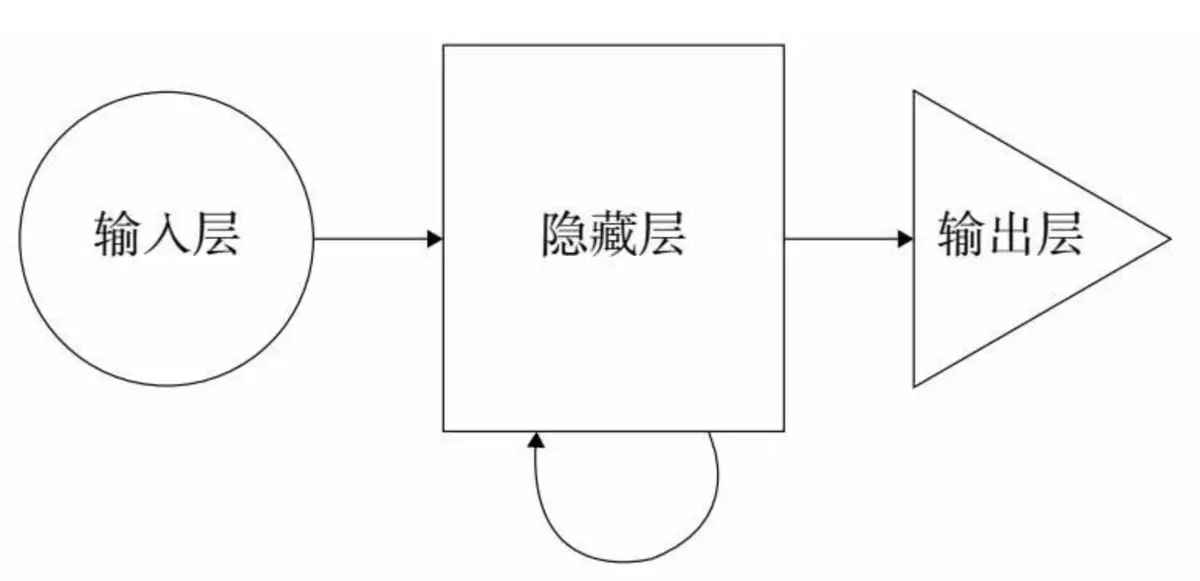

比如“今天分享的内容比较多,但它们都是关于()”。

如果要对这句话进行填空,联系上下文后,应该可以得到答案(即思维方式或AI),但卷积神经网络做不到,而循环神经网络则可以。

循环神经网络“只有”三层:输入层、隐藏层、输出层,但其隐藏层内部是循环反复的,它可以接受新输入信息,同时自循环收集上一次的内容,它就具备了记忆、连接上下文的能力——特别适用于自然语言翻译、语音识别等领域。

第三要素是算力。大数据的处理与预测,可实现的核心就在于算力。我们常见的算力系统是电脑、手机、人脑等,它们是可以提供一部分算力,但对于AI来说,远远不够。

它需要大规模的计算机集群,将成百上千的算力系统连接起来,形成一个计算集群,才可以进行大规模运算。比如谷歌实验室的谷歌大脑就是将16000台计算器连接在一起,才能实现强大的自主学习。

当然,除了计算器集群外,算力本身还需要GPU架构,它可以更好的实现深度学习模型的运算,这也是英伟达成为AI时代的“最佳送水人”的原因所在。

第四要素是业务模式。无论是产品思维,还是AI思维,最终都要落地在一个场景上,这也是互联网产品经理与AI产品经理最大的相似之处。

比如金融领域,之前的放贷模式是依赖人工进行借贷人得征信调查工作,如果良好则发放;否则就不发放。这种模式的效率低下,成本高,无法规模化,而这就是AI的最佳落地应用场景之一。

再比如教育行业。从早期的拍照搜题+双师大班网课,到现在的人工智能学习机、人工智能教辅等的落地应用,都是在AI的加持下,用更高效、更低成本的方式,重新完成了对场景的重构。

特别申明

作为一名学习者,本文学习和“借用”了最近读到的一些前辈的书籍里的部分案例与内容(尤其是丁磊老师所著的《AI思维:从数据中创造价值的炼金术》)。

如果你想原汁原味的学习,建议直接阅读对应书籍;

如果分享内容有侵权或不妥之处,请联系我立即删除,感谢~

专栏作家

邢小作,微信公众号:产品方法论集散地,人人都是产品经理专栏作家。一枚在线教育的产品,关注互联网教育,喜欢研究用户心理。

本文原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益