6年完成逆袭,爱奇艺是如何做到的?

网络视频领域,近年来有两款产品后来居上,一款是腾讯的腾讯视频,另一款就是百度的爱奇艺。这家诞生于优酷上市同年的网络视频平台,利用6年时间完成逆袭,在视频领域后来居上,硬生生从老大嘴里抢过来一块肉。而现在,它已经全面领先腾讯视频和优酷。爱奇艺是如何做到的?这也是今天我们要研究的。

本文试从如下几点分析这款产品:

- 功能架构

- 商业模式

- 用户分析

- 用户体验及建议

- 盈利

- 总结

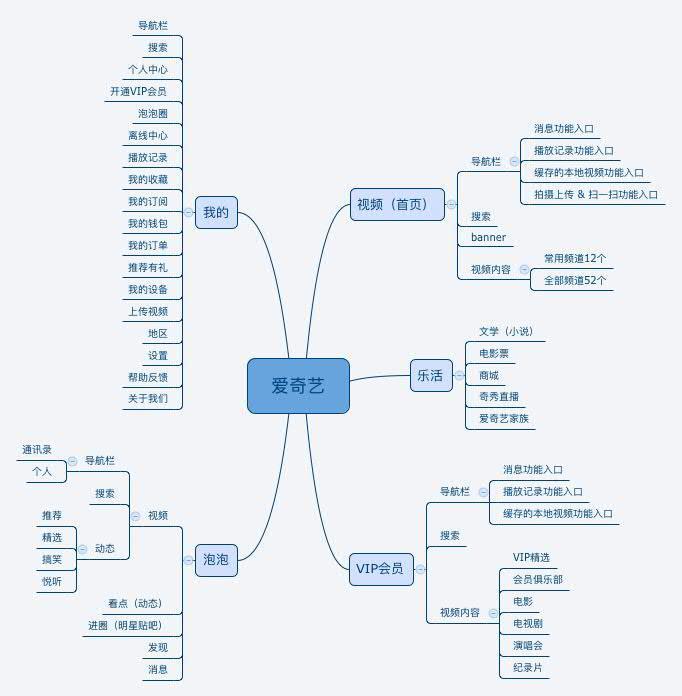

功能架构

商业模式

初期依靠百度倒流,在百度搜索任何电影、电视剧,爱奇艺都排在第一顺位,效果如下:

不要小看百度的倒流,在网络视频产品用户粘性不高的现象下,哪个平台有用户想看的视频内容,用户就会去哪个平台看,所以用户转移成本极低。

并且爱奇艺成立之初主打长视频,与优酷土豆以UGC短视频内容为主的运营模式形成差异化,当年的腾讯视频也处于起步阶段,因此,爱奇艺与腾讯视频都以内容运营的差异化切入市场。

而爱奇艺和百度在移动端的装机量优势不明显,因此收购了PPS补齐了爱奇艺在客户端的短板,帮助爱奇艺在PC端和移动端建立起了竞争优势。

大家都知道,内容运营3大要素,海量、独家、优质。海量和优质大家都可以做到,维度独家,最耗资源。

因此你可以看到,爱奇艺开始砸重金购买电影/电视剧/综艺节目的网络播放权或独家播放版权,打造独家优势,这样用户在发现其他视频平台没有想看的内容时最终都会到爱奇艺来。

但烧钱买版权成本还是太高,因此,逐步降低版权投入,重点发力自制内容,然后你就看到了《盗墓笔记》、《余罪》、《奇葩说》等等在互联网上非常火爆的爱奇艺自制剧,这样,流量有了,不仅带动了广告收入和会员收入的增长,还带动了其他周边业务的收入增长(爱奇艺家族产品)。

但做以上这些事情还不够。

照着现在市场上玩家的布局速度,手机和电脑两种终端的市场已经几近饱和,所以为了保持业务继续增长,就要向其他终端扩展,扩展形式是硬件+软件。

硬件方面与其他传统厂商合作推出互联网电视和电视盒子。

软件方面也是与其他传统厂商合作推广爱奇艺的内容和服务,与占用手机、电脑的屏幕手段相同,目的是占用电视屏幕。

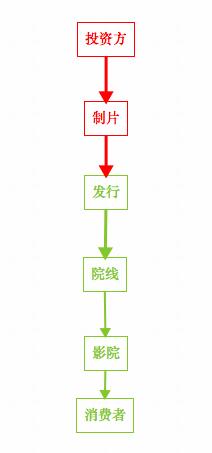

于是,下游的布局完成了,开始向上游蔓延。

再讲接下里的内容之前,为了方便看官更加直观的理解产业链,我特地画了张图,如下:

绿色部分表示下游,红色部分表示上游。

然后我们可以看到爱奇艺成立了影视制作公司,由渠道方升级为内容制作者,打通了一整条产业链。

好处是:

- 降低了视频版权采购成本。

- 与其他视频平台形成内容差异化,打造独家优势。

- 带动周边收入。

所以,就可以看出平台的主要收入来源依靠的是广告收入、会员收入和IP相关的其他(文学、游戏等)收入。

用户分析

关于用户获取能力和内容获取能力已经在上一篇的腾讯视频产品分析中介绍过了,这里不再过多赘述。

并且,BAT3家的网络视频产品的用户群体重合度比较高。

在爱奇艺,用户群体主要分两种:

- 第一种是普通用户,用户粘性比较低,来到平台主要的原因是平台可以看到自己想看的视频内容,不管视频是公有的还是独家的,哪里可以看并且质量更高就去哪里,为了看独家的视频,用户会充值VIP进而变成客户。

- 第二种是PGC视频内容生产者,制作专业视频上传到平台,平台会对其上传的视频内容进行严格的审核,然后靠专业的视频内容吸引用户,提升平台流量或用户粘性,进而拿到平台的分成。

并且,PGC视频内容生产者并非与平台独家签约,因为鸡蛋不能放在一个篮子里,所以,这些PGC视频内容生产者为了提高自身知名度在各个视频平台上传自己创作的视频内容,借助多平台的渠道进行传播。

用户体验及建议

从功能架构和设计上来看,爱奇艺已经由一个视频平台转型到泛娱乐开放平台,已经变成了一个庞大的APP。

可以将这款产品拆分成3块主要业务:

- 视频,发家的业务,这个无需多说;

- 乐活:文学 + 电影票 + 商城 + 奇秀直播 + 爱奇艺家族(包括爱奇艺PPS、爱奇艺头条、奇秀直播、明星志愿、啪啪奇、爱奇艺动画屋、花千骨等)。其中,文学、单影票、商城、奇秀直播又可以单拿出来独立做成各自的APP;

- 泡泡(粉丝圈子)。

爱奇艺也是我日常生活中使用频率比较高的一款APP了,随着转型,产品功能上的叠加越来越多,也变得越来越复杂,上手难度也在逐渐递增,有点像Web时代的网页产品。功能越来越多,导致现在APP有时会发生闪退和一些意想不到的bug,与之前相比,用户体验下降了很多。

社交

先从社交说起,社交是爱奇艺必须强推的一个功能,你可以看到每个一级功能界面的导航栏都有即时通讯功能的入口。

为了从细节剖析功能价值,我只把“泡泡”这个大功能模块中的“泡泡圈”拿出来详细解析,因为在我看来,“泡泡圈”应该是爱奇艺社交功能的核心。

功能入口:在泡泡中,点击任意明星头像都会进入。

为了避免强工具属性带来的尴尬,几乎所有的产品都在想法设法的给自己构建社区,加强社交属性,不过好在视频产品有可以让陌生用户进行社交互动的话题,这个话题就是每个视频内容,当产品加重社交属性时,不会让用户感觉特别突兀,潜移默化的影响用户操作行为,使用户慢慢接受。

泡泡就是爱奇艺中的用户社交圈子,围绕的话题中心是明星、IP、综艺节目。

爱奇艺为什么要加入“泡泡”功能?

- 粉丝经济:以视频为切入点,扩展至泛娱乐平台,带动周边业务增长,IP价值最大化。

- 增强陌生人社交关系:上面说过,网络视频产品的用户粘性都不高,加强产品的社交属性,做成了就可以提高用户粘性。对于网络视频产品来说,如何构建陌生人之间的社交关系呢?利用明星、IP和综艺节目,这些都是可以让陌生用户产生社交关系的点,围绕这些点,使陌生用户有话题可聊,而且相同的价值观会让他们马上碰撞出火花,哪怕只是很普通的对话(“XX好美啊”,“是啊是啊”),用户之间产生社交互动,才能提高社区的活跃氛围,才会有越来越多的用户加入,由点成线,由线成面。

“明星-粉丝”之间的粘性如同502,当屏幕出现偶像时那种恨不得舔屏的冲动,转换为粉丝输出图文内容的行为,以表达诸多的情绪,比如爱慕、疯狂、兴奋、激动等等。

在现实生活中,这种冲动前后的具体表现主要体验在:

- 在机场、高铁站蹲明星。此时的情绪应该是紧张、期待。

- 看到明星后开始尖叫,然后围追堵截。此时的情绪应该是激动、兴奋。

- 粉丝们把明星送上车后。此时的情绪是恋恋不舍、失落。

表现在APP产品中,上述的这些行为情绪可以体现在如下这些用户操作行为上:

(1)输入图文内容进行互动,如果观点稍有不和立马开始反击。最近《美人为馅》好像挺火,把剧中的女一和她的粉丝们作为现象进行讨论吧。

一般我们在参加社交网络输出内容时,更多的是为了展现自己,获取他人认同,被点赞越多,被评论越多,自己心里会越高兴。

但是在“泡泡”这个社区中,基于“明星-粉丝”之间的关系,即使不被点赞、不被评论,用户也会积极参与,粉丝在这种关系中是弱势群体,就像热恋中的男女,总有一方执着的爱着另一方,总有一方会无私的奉献不求回报。

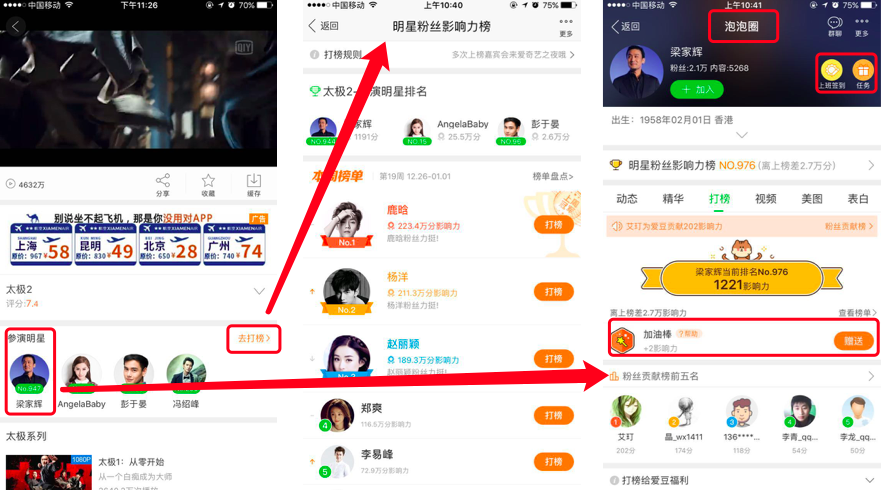

(2)打榜

功能入口:在每个视频播放界面的视频播放器下方,都会有一个“参演明星”区域,显而易见。

如果粉丝刚上手时不知道“泡泡”的具体功能用处,通过点击这个区域内任何一个明星头像都可以进入到该明星的泡泡圈,进入到“泡泡圈”之后就会看到各种各样的任务,别小看了这些任务,这些任务的设计对粉丝太有杀伤力了,而且完成的任务越多,为明星打榜的机会就越多,规则设计环环相扣。

功能这样设计的好处是,打榜的功能入口显而易见,每个用户都能看到。利用“明星-粉丝”关系增强用户互动,提高用户粘性。并且,泡泡作为重要的社交功能,这样做可以很好的激活产品的社交功能,增强产品的社交属性。

因此,功能并且凭空设计,而是环环相扣,引导用户一系列的操作,培养用户的使用习惯。

(3)签到,这个功能其他类似产品中也有,比如贴吧。

上班签到,下班也要签到,每次签到都会给成长值,那么套路就来了,现在为止粉丝每天至少要打开两次APP了。

而且,打开之后还有事情要做的,我用红色方框把“签到”功能标注出来了,旁边的任务就是接下来要做的事情,我数了一下,有12个小任务,这12个小任务可以培养用户在APP的日常操作行为习惯,比如每天都要按时评论、按时签到、邀请好友、发表动态等等,达到病毒式传播的效果。

然后就会看到各种数据增长,比如:启动次数、日活、月活、使用时长、用户数、社区活跃度等等。

粉丝是不是踊跃的参与到社交互动中来了?社区氛围是不是很火热?

再然后,带来的是用户粘性提高,带动VIP的销售,用户转换为客户。想象一下,在PC时代,为什么我们在十六七岁的年纪会买QQ会员、黄钻、绿钻各种钻。

在“上班签到”任务的上方,有一个群聊的入口,会进入到对应的群聊空间:

左侧明星的泡泡圈,右边是群聊场景(活跃度真高,不管进哪个都有聊天的),而且再看一看粉丝数量和内容数量。

这就是社交的威力。

用户不止看视频才会使用爱奇艺,日常聊天也会使用爱奇艺,爱奇艺在某种程度中甚至可以取代贴吧。

(4)发布动态

从泡泡圈整个界面设计来看,有些眼花缭乱,不过“发布动态”按钮设计的非常醒目,我已用红色方框标注出来了,这个绿色按钮无论怎么上下滑动页面始终都会悬浮在屏幕上方。

因为“泡泡圈”主要是靠UGC来加强粉丝之间的交流,因此当用户想输出UGC时,入口的设计一定要醒目。如果发布动态只是其他位置的小按钮,用户的视线很容易被其他那些花花绿绿的颜色影响,喧宾夺主,等于变相为UGC的生成制造障碍。

综合来看,在社交功能价值开发这一方面,爱奇艺的优势比其他两家巨头都大。

有一个瑕疵就是在即时聊天场景不能@人。

为了做功能,用户体验上牺牲了不少,比如,两个都有底部工具栏的界面,从一个界面到达另一个界面后,iOS系统默认的返回手势没了,并且,还有很多bug以及闪退。

乐活

乐活是与首页并列的一级功能。如图:

目前,乐活下包含5个子模块,但前4个顺位的模块都可以单拿出来做一款APP,其实在爱奇艺里也的确是这么设计的。

这个模块也契合了爱奇艺的泛娱乐战略。

(1)文学

IP的开发肯定离不开(网络)文学小说。

在我印象中第一款被开发成游戏的网络小说应该萧鼎的《诛仙》,现在被改编成了电视剧《诛仙·青云志》。

但近几年网络文学越来越火,比如《盗墓笔记》、《鬼吹灯》、《花千骨》、《诛仙》等等,每部小说都被改编成了电影/电视剧,以及PC端的网络游戏和移动端的手游,甚至一些其他的周边。

不管国内还是国外,小说改编成影视作品的例子都非常多,比如经典的《权利的游戏》。

但有一个问题,虽然爱奇艺文学平台上的作者很多,但是产生的强IP太少,没有看到比较出众的,目前几家视频平台比较火爆的自制剧都是强IP,这些强IP普遍诞生于历史比较悠久的网络平台。

并且爱奇艺文学其其他同类网站相比,也没什么优势,比如起点中文网、纵横中文网,底子没其他同类网站深厚,这一方面可能还需要资本的注入加快发展,但如果这样操作,战线就会拉的很长,所以不如靠收购。

而现在文学这个功能模块除了看小说之外,主要的作用还是与APP内的视频内容呼应,比如用户看完《花千骨》电视剧之后可能对原著小说有了兴趣,这时候不用跳到外部的APP,直接在APP内部就可以完成操作,或者看完了原著小说,再去看电视剧,形成闭环。

就使用体验来讲,功能设计中规中矩,和市面上的小说阅读器体验都差不多。

(2)奇秀直播

作为2016年最火的创业方向,直播的价值不仅仅在于可以作为社交介质,更可以作为内容载体。

与酷狗推出繁星相似,爱奇艺推出奇秀。

- 目的一是想推送明星与粉丝通过直播面对面交流。

- 目的二是想自己造星(网红)。

- 目的三是对流量变现的探索,这个才是最重要的。

不过现在不温不火,当家主播太少了,没有网红脸、也没有优质的直播内容用户怎么会看呢。

所以,战略意义大于实际意义。

不如做点实在的,买点赛事直播的版权,加强赛事直播,一方面可以靠优质内容吸引用户,另一方面还可以在娱乐明星的基础上加上体育明星,体育明星这么火但大家都把注意力集中在娱乐明星上。

体育相关的IP也有很多,而且体育相关的周边也很好变现。

就直播的使用体验来讲,直播同质化太严重,使用体验都一样。

(3)其他

其他的几个模块,比如电影票、商城这些都不用强调了,都在产品边界之内,目的是打造生态闭环。

不过从泛娱乐的角度来看,目前的这几个业务还不能构建生态闭环,所以我预计在未来这里可能还会加入或拆分其他或现有的模块。

比如加入动漫,将游戏从爱奇艺家族中独立出来单独运营。

不要小看动漫,国外的各种侠都是根据动漫改编而成的,还可以改变成动画片给小孩子看,现在针对于小孩子的视频垂直产品也相当相当少,这是一块长尾市场。

最后,动漫、文学、游戏、视频集齐之后,生态才算完整。

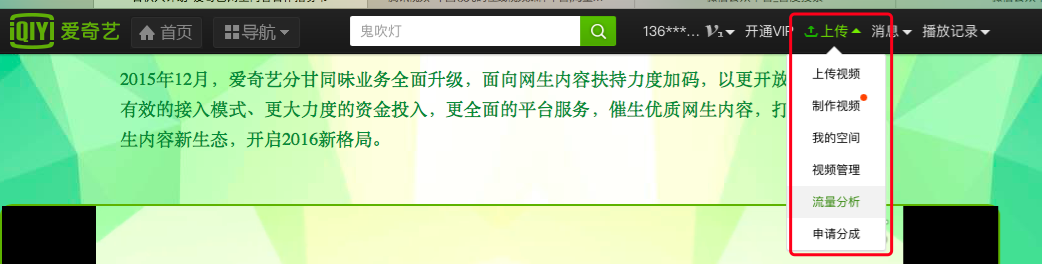

上传视频

客户端上传视频入口:

PC端上传视频入口:

优酷以UGC视频起家,爱奇艺上传功能的完善一把火烧到了优酷后花园。

腾讯视频目前还没有对用户上传的视频进行有效的整合,爱奇艺在用户上传视频方面直接推出了《合伙人计划》。

上传视频功能有什么用?要从两方面来看。

(1)UGC

用户可以使用爱奇艺APP套用模板录制一段视频并使用滤镜进行处理,也可以上传本地视频进行编辑。

最终上传后会发布到你想发布到的话题中,上传的这段视频同样会显示在每个用户的个人中心中。

所以说到最后,UGC的产生会丰富用户社交的场景纬度,也是变相的狙击外部的短视频应用。

(2)PGC

网络剧制作人、网络节目制作人、自媒体人以及致力于PGC优质内容创作的文化创意人,都可以制作PGC视频内容提交给爱奇艺,然后申请与爱奇艺分成。

到这里,不得不再提一下内容运营的核心3要素,海量、优质、独家。

在版权争夺激烈,成本过高的情况下,优秀的PGC视频内容可以完善核心3要素,为平台带来流量,提高平台的用户粘性。

但随之而来的还有一个问题,这些PGC视频内容制作者为了不把鸡蛋放在一个篮子里,在很多平台都有上传视频内容,弱化了“独家”这一属性。

因此我想,在未来,视频产品同质化严重的情况下,为了内容差异化,可能对这些PGC视频内容制作者进行合作限制,比如独家签约,你的视频内容只能在我的平台进行传播,不能在其他平台出现,进而保证视频内容的独家性,到时又是一笔砸钱的业务。

版权

绕不过去的问题,尤其是视音频类产品来说。

大家都在抢版权,买版权。

想着的都是你无我有,你有我优。

在版权争夺这一方面,考验的不止是财力,还有眼力。以电视剧举例。

火爆的美剧,比如:《行尸走肉》、《权利的游戏》、《纸牌屋》、《绝命毒师》这些季播剧,时间长的都火了5、6年了,你想一想,这个用户4 – 6年内都会在某个特定平台看完每一季剧集,这粘性很强大,是不是就解决了网络视频平台无用户粘性的问题。

但美剧不好的点就在于,每年特定时间段播放完后就造成了无好剧可播的真空期。

说到美剧,不由联想到韩剧,韩剧不具备美剧上面那些属性,但韩剧也有自己独特的属性。

首先,韩剧流行来的快,去的也快,时间稍微久远一点的《来自星星的你》,2013年年底播出,到现在,你看现实里还有多少人、网络上还有多少媒体文章在报到,近一点的拿《太阳的后裔》来说,结局同样。包括最近的《蓝色大海的传说》和《孤单又灿烂的神-鬼怪》,刮完这镇风,就没了。

但,韩剧在某一段特定的时间范围内,热度却非常非常高,网络上铺天盖地的各种宣传报道,现实生活里也是人人开口即谈,而且老少皆宜!

所以,韩剧适合做短期内的爆款,提升某段时间范围内的流量,促进会员销售等盈利行为。

除了美剧、韩剧,还有国产自制剧,虽然早期的自制剧内容粗制滥造,但现在自制剧的制作水准都再向越来越好的方向发展,火爆的自制剧也可以达到韩剧的效果。比如《鬼吹灯·精绝古城》、《盗墓笔记》等等。

如果眼力够好,和一些厂家独家签约,拿下网络独播权,也是很大的优势。参见腾讯视频签约HBO成其中国区独家播放平台。

综上,最好的搭配就是长期美剧+短期韩剧/国产自制剧,做好每年的节目播放安排,比如今年的1-3月播出《行尸走肉》,7-10月播出《权利的游戏》,那么,4-6月和11-12月就要提前准备好爆款的视频内容,这些就可以用韩剧或自制剧,持续的吸引用户到平台来消费时间。

当然,除了各种剧,电影也是必不可少的。

OK,体验就到这里。

盈利

(1)VIP会员

(2)广告

(3)购买文学小说

(4)购买电影票

(5)商城

(6)直播打赏礼物

(7)游戏分发

总结

外卖市场和出行市场烧钱大战已经结束,但视频还没结束。

内容差异化使得BAT三家基本平分市场大头,但都未形成绝对优势。

所以,未来还是要形成自己的杀手锏独步天下。

作者:huber,坐家派首席代表(微信号公众号iamhuber),3年技术转产品,热爱产品,热爱生活,欢迎交流。

本文由 @huber 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

感谢

可以转载嘛

随便转

分析的比较好