当陌生人交友软件Boo 遇上 MBTI, 海外年轻人靠 16 型人格找灵魂伴侣!

在社交软件层出不穷的今天,如何找到真正契合的灵魂伴侣成为许多人关注的焦点。一款名为Boo的陌生人交友软件正在海外掀起热潮,它将MBTI人格测试与社交匹配深度结合,试图为用户提供更具心理认同感的社交体验。本文将带你深入了解Boo的独特功能、用户体验以及它在数字社交领域引发的思考。

在 MBTI 人格测试风靡全球职场与社交圈之际,一款名为 Boo 的社交产品正在海外社交领域掀起新的热潮。

它以独特的方式将 16 型人格属性深度融入匹配算法,致力于为年轻人打造更具心理认同感的社交体验。这只以呆萌幽灵为吉祥物的应用,正重新定义着 “灵魂伴侣” 在数字世界中的可能性。

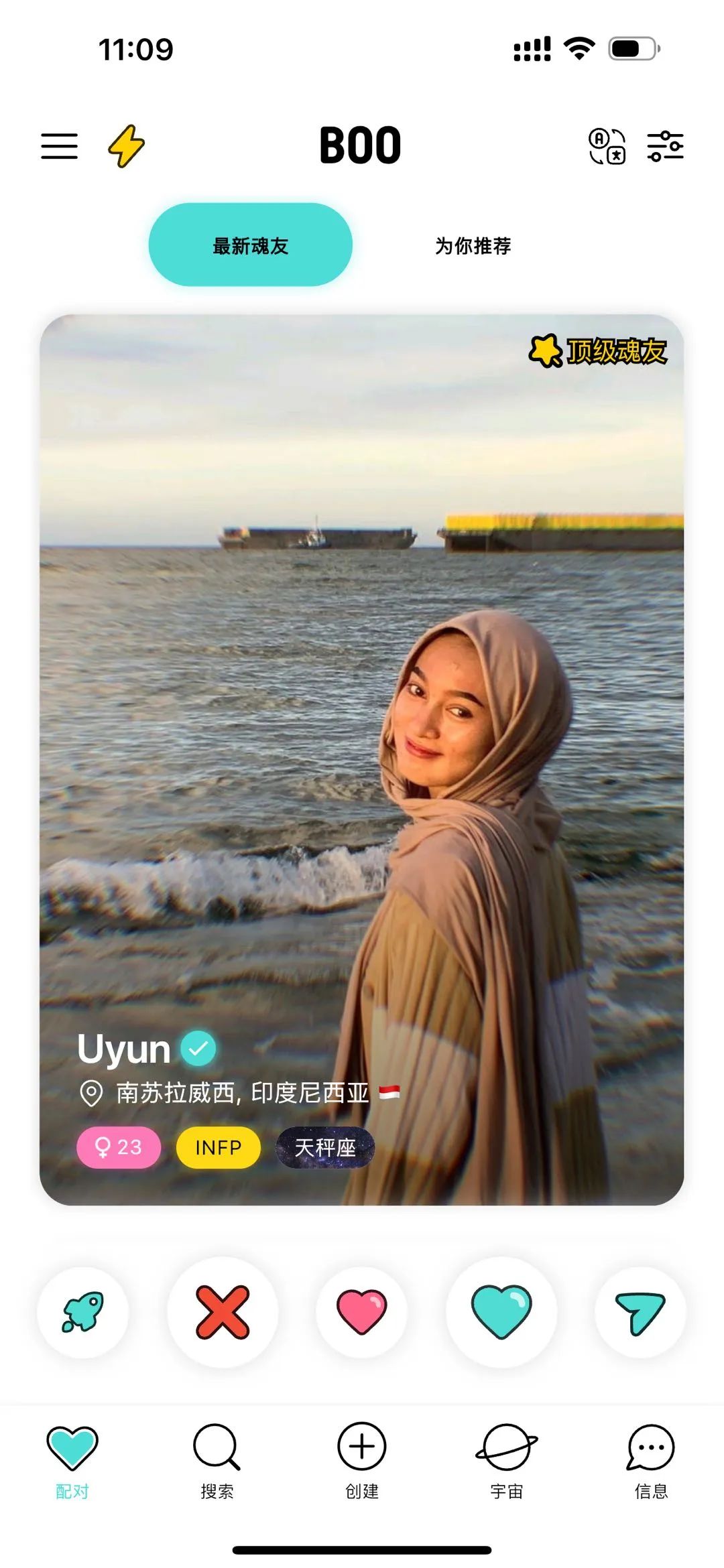

与 Tinder 这类快餐式社交应用不同,Boo 从注册环节就设置了相对严苛的 “心理关卡”。

用户在注册时,不仅要完成完整的 MBTI 测试(30道测试题),还需填写包含种族、性取向、宗教信仰等在内的 36 项个人信息。

如此细致的注册流程,能够构建出拥有 400 余种用户标签的立体画像,为后续精准匹配奠定了坚实基础。

Boo 的产品核心逻辑十分清晰:在匹配机制上,优先推荐 MBTI 相容类型,比如 INFJ 与 ENFP 的组合;筛选系统支持用户按人格属性、兴趣标签以及地理位置等进行自定义筛选,以找到合适的社交对象;社交场景既保留了传统的滑动匹配模式,还开辟了 “兴趣圈子” 板块,满足不同用户的社交需求。

初次接触 Boo 时,我按照自己体验产品的习惯,先对其增值服务(会员 / 虚拟币)进行了观察,这能大致了解产品的核心功能点,随后我充值会员,深入体验了产品的各项功能,以下是我的体验感受与思考。

一、Boo 的特色功能

1. 私聊模块三大亮点

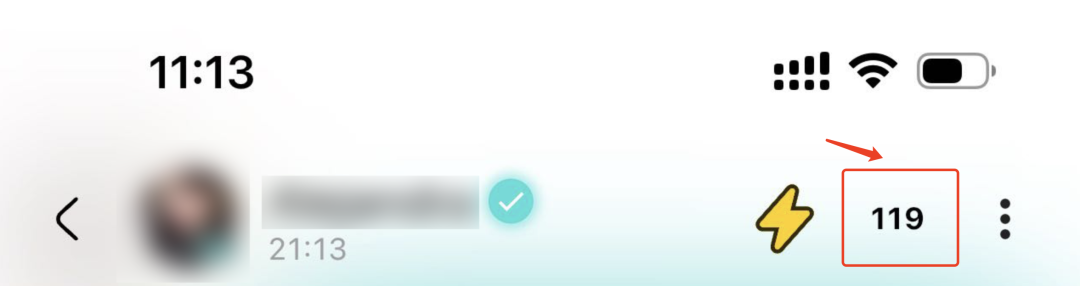

①消息计数:

Boo 的消息计数功能十分直接明显,它会记录双方的聊天次数。而国内的社交产品通常会弱化这一数值,将其包装成恋爱容器,通过聊天升温以动态效果累计亲密度,而非单纯展示冰冷的数值。

我认为,在产品初期进行用户积累和产品打磨阶段,像 Boo 这样直观显示数值,记录聊天次数,能给用户带来一定的恋爱压力,促使其更积极地互动。

从实际体验来看,诸如亲密空间、CP 等玩法,目前还没有哪一款产品做得特别出色,很多时候,功能越简单反而越容易被用户接受,毕竟过于复杂的功能可能会让用户感到困惑。

当然,产品也应根据用户需求及时做出调整。

②允许下载聊天记录:

在体验众多社交产品后,Boo 是我接触到的第一个拥有直接 “下载聊天记录” 功能的应用,就连国民社交产品微信都没有这一功能,这着实让我感到惊奇。

从使用场景来看,这一功能的使用频率较低,通常只有在特殊情况下,比如遭遇欺骗、需要提供证据信息时,用户才会迫切需要。而且,随着用户量的增加和数据量的增多,存储数据信息的成本也会随之提高。

此外,隐私权问题也是需要重点考虑的。

Boo 采用的是征求对方同意才能下载完整聊天记录的方式。

具体流程为:提示页面发起申请同意下载聊天记录请求,对方收到接受申请通知弹窗,同意后,系统会给发起人推送一条输出自己邮箱的链接,聊天记录将被发送到指定邮箱中;若对方不同意,申请失败,申请方会收到通知,且 30 天内无法再次发起申请。

不过,在实际使用中会发现,用户很多时候还是会选择自己花时间去截图,而且当双方产生矛盾时,对方大概率不会同意下载,那时甚至可能已经拉黑对方了。

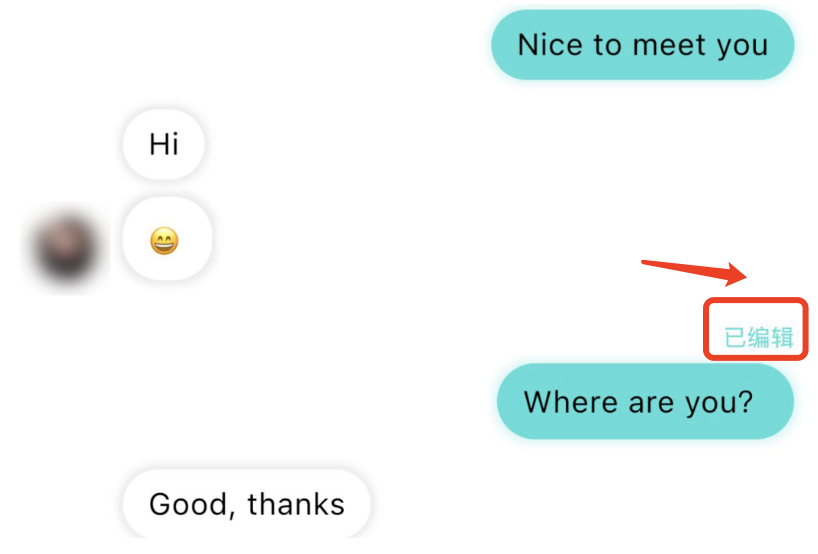

③允许用户编辑消息:

Boo 允许用户对已发送的消息进行重新编辑,且没有时间限制。当发送方编辑成功后,原本发出的内容会被替换,同时左上角会提示 “已编辑” 告知接收方。这样接收消息的人能够直观地了解到这条消息不是最初发送时的原始状态,而是经过了发送者的修改。

回想起国内社交产品推出 “撤回功能” 时,我就曾思考为何不能实时修改发出的消息,非要撤回后再修改再发送,如今看来,这种编辑功能是可以实现的,只是可能存在留底、扯皮等风险问题。

2. 增值服务特点

在未充值会员状态下,Boo 的 “我的” 页面会单独设置会员区域,用于引导用户充值。而在充值会员后,该会员单独区域会变成统计模块(如上图),展示首页滑卡点赞人数、私信人数以及流浪量、配对数等数据。

二、Boo 的一些小细节

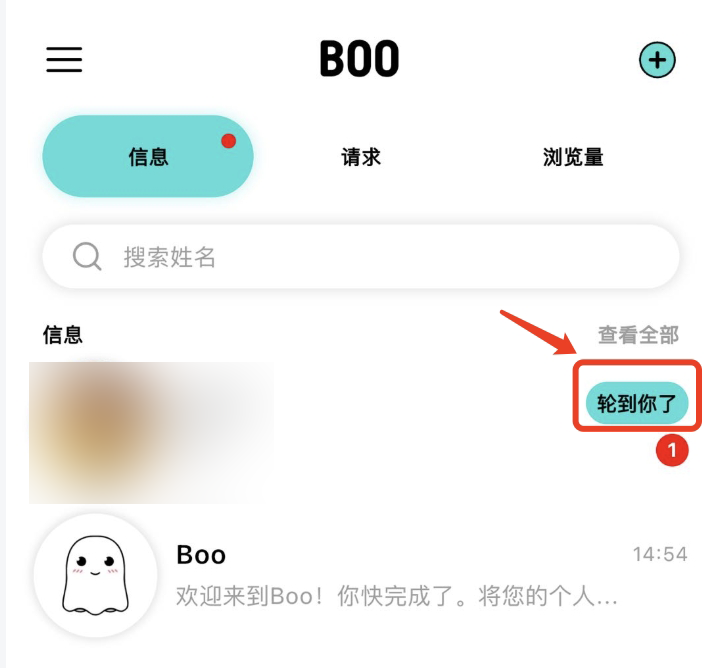

①消息提示:

当对方回复时,消息栏的字体会加粗显示,十分明显;同时,消息栏右上角还会出现一个小标签 “轮到你了” 进行提醒。

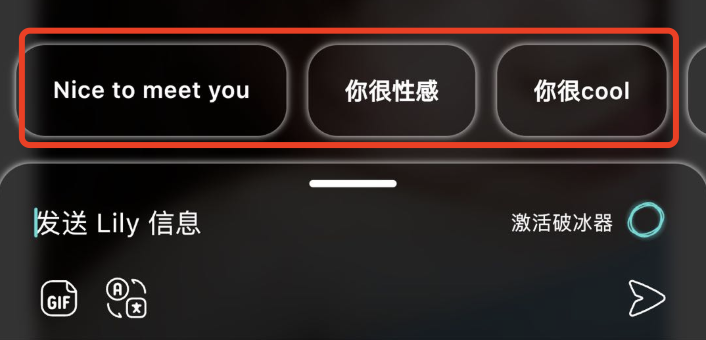

②快捷语设置:

私信小飞机功能中,若相同打招呼话术发送 2 次,系统会默认该打招呼内容变成快捷语。

③消息清除:

若一方解除匹配,对方的消息记录中将自动清除与该方的消息。

④翻译功能:

Boo 具备翻译功能,但有时能一次翻译成功,有时则不行,这可能与网络稳定性有关。

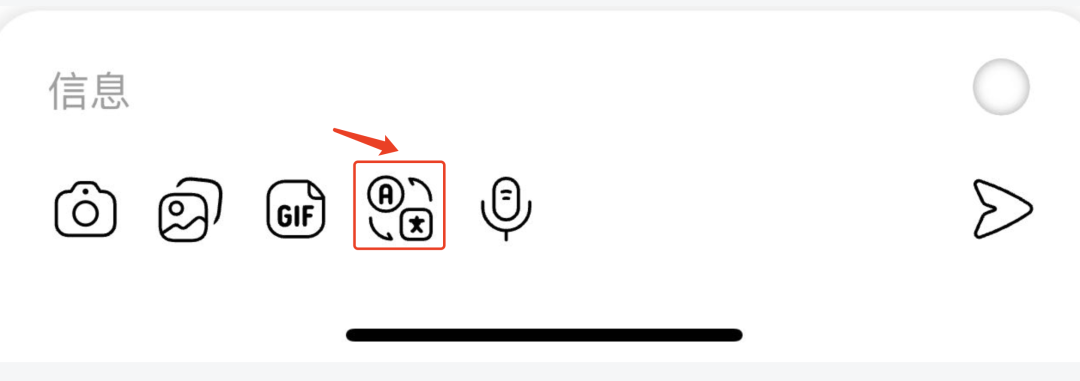

⑤AI 智能化助手功能:

Boo 的 AI 智能化助手功能十分丰富,包含破冰语、继续对话、分析以及 AI 设置。其中,破冰语可通过 AI 获取定制的聊天开场白;继续对话功能能帮助用户更好地回复难以回应的消息;分析功能则能对用户之间的契合度(基于 MBTI 和填写信息等)、聊天对话中的情绪倾向、对方意图以及聊天效果进行分析;AI 设置还能让用户设置语气和输出内容。

三、使用 Boo 过程中的不适应之处

①交互习惯:Boo 的首页无法通过手势左滑表示 “不喜欢”、右滑表示 “喜欢”,这与常见的社交应用交互方式不同,需要用户重新适应。

②聊天输入:在私聊输入法方面,无法直接通过键盘直接发送消息,操作不够便捷。

③话题标签:话题标签页给人一种冰冷的感觉,缺乏足够的吸引力和互动性。国内社交产品话题标签:图+标题样式。

④图片发送:发送图片时也只能单次发送,不能一次发送 9 张,在多媒体交互方面存在一定的局限性。

⑤表情相关:Boo 表情包体系不兼容(仅有Emoji)

⑥消息编辑与撤销:消息撤销后无法重新编辑,在消息处理上不够灵活。

四、整体产品体验感受

①及时性欠佳:与 Tinder 相比,Boo 的滑动匹配成功后的互动及时性略高一些,但总体互动性仍然比较差。这可能是因为我长期从事 1v1 产品相关工作,习惯了高互动性场景,而这其实也是大部分社交产品面临的 “通病”,即匹配和互动都是难点。毕竟双方需要相互点赞才能开启聊天,而开启聊天后,如何破冰并得到对方回复又是一大挑战。

最近随着 deepseek 引发的 AI 热潮,我有一个想法,或许双方用户可以创建自己的 AI 秘书,让 AI 秘书自动化地帮自己去匹配合适的人,前期由双方的 AI 秘书代替真人进行破冰,当有一方真人介入时,再提醒另一方真人介入,从而开启高效的互动。

②交友数据可视化:从细微的消息计数,到通过 AI 分析聊天得出对方当前情绪、自己聊天得当度等结果,Boo 让交友过程数据化,这在一定程度上更适合严肃社交类产品。因为在严肃社交中,双方都有明确的交友需求,数据化能够提高交友效率。但对于陌生人社交是否适合接入这种数据化模式,还需要进一步思考与验证,毕竟在荷尔蒙的驱使下,人们是否真的需要数据化的辅助,还是一个未知数。

③产品功能简单化:功能过多的产品往往会消耗大量流量,而且功能利用率可能还达不到 50%。Tinder 就是一款功能简单的交友产品,它围绕核心功能展开,将流量集中用于转化。社交产品或许可以参考工具类产品的设计思路,工具类产品的最大特点就是需求明确,用户有需要时能马上想到下载使用。

在体验 Boo 的过程中,最让我深思的是它在 “效率与温度” 之间的艰难抉择。当 AI 能够替代人类完成破冰、维系关系甚至进行情感分析时,我们不禁要问,我们究竟是在创造更高效的社交连接,还是在不经意间制造新型社交异化?

有一位连续匹配失败 37 次的用户留言令人印象深刻:“看着 AI 生成的分析报告,我才发现自己在算法眼中,不过是个人格标签的排列组合。” 这种将人性解构为数据参数的尝试,或许正是数字社交难以摆脱的命运。

或许正如 Boo 的产品 Slogan 所说:“在 Boo 的世界里,真实与虚幻的界限本就模糊。”

本文由 @沉迷社交产品的初九哥 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益