为何电商「送礼」没被引爆?

春节期间,各大电商平台纷纷推出“送礼”功能,试图借助节日氛围点燃社交电商的新引擎。然而,这一功能并未如预期般火爆。本文将深入探讨电商“送礼”功能未能引爆的原因,分析当前消费趋势、社交习惯以及电商运营环境的变化,揭示为何在社交电商领域,送礼不如送钱,以及“孤独经济”下人们对于社交的新需求。

微信引领的各大电商平台“送礼物”功能没有在春节期间火起来。

各家电商业务负责人对这个结果应该是有预期的,即便如此,电商巨头们也都不想错过这个“万一”的可能性。

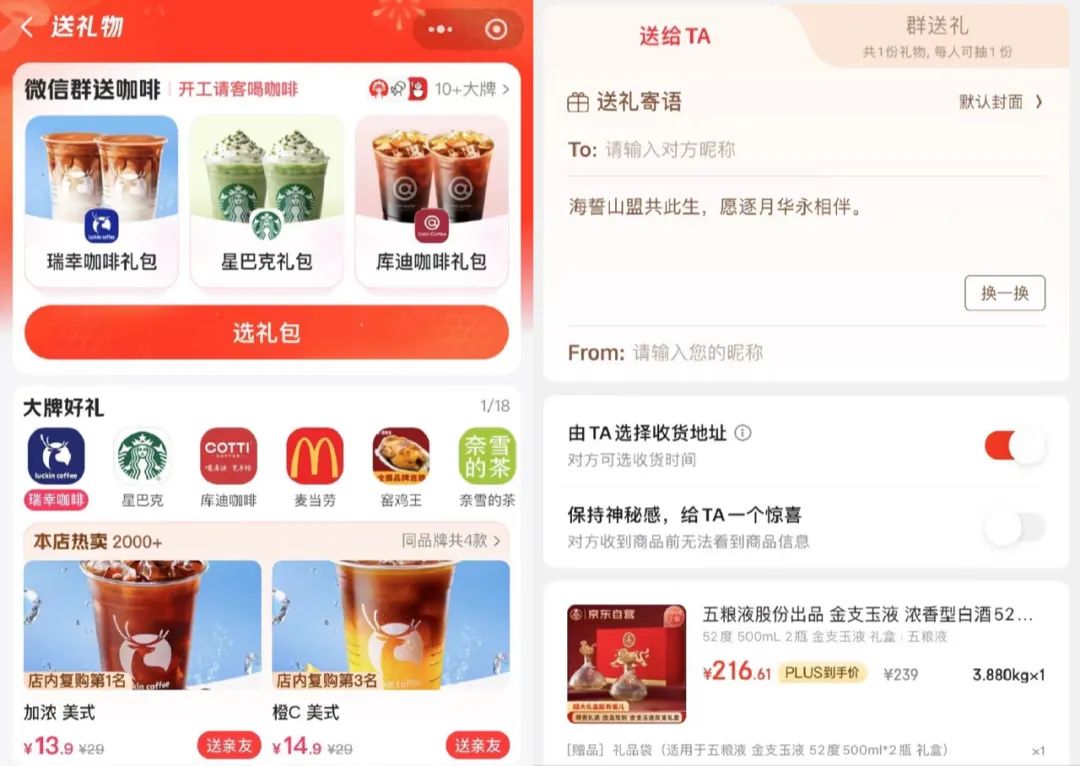

微信“送礼物”最初的灰度测试是在去年12月19日,瞄准的是圣诞节情侣的这个场景;跟进最快的是抖音,12月26日就支持送电商和生物服务类礼物;今年1月8日上线“送礼”功能的淘宝随后加入战局的,部分订单还支持微信支付;随后是京东,上线日期是1月17日;然后大家发现美团的“礼赠”其实比微信“送礼物”要更早上线,但却一直悄无声息……

多个平台的“送礼”功能

一片押注过后,微信又在春节前的腊月廿六上线了“群蓝包”,瞄准春节走亲访友的场景。

结果大家也都看见了。

别说“送礼物”了,今年春节连“发红包”的都少。

外界应该已经停止过度吹捧“送礼物”功能。

以这个功能切入社交电商,淘宝其实早在2021年的双十二就尝试过了。

三年后的今天,冰冷的现实依然没有留出什么机会,即便是社交巨头猛力下场。

这一被电商界寄予想象力的“新引擎”没能顺利运转起来。

01 送礼不如送钱

今年红包都少了,但说实话,现在送礼还不如送钱。

在商品匮乏的年代,送礼可能比送钱要好。因为有些商品你就算有钱也买不到,比如凭票供应商品或者海外商品。

现在的国人无论想要什么,只要在手机上手指跳动,就能在家坐等发货。

而且,你送的礼物可能对方家里已经有了,或者根本不需要。这一点就算是很熟识的朋友之间也难以避免。

你把礼物送到他手里只能得到表面的客套和背地里抱怨。

请回忆一下有多少公司发的节礼被挂上了闲鱼?

当年的微信红包意在金融,在2014年春节大获成功,被马云誉为对支付宝发动的“珍珠港偷袭”。

而现在的“微信蓝包”意在电商,却没能威震江湖。

无论如何,电商都是一门围绕运营的重生意。社交可以锦上添花,比如拼多多的“砍一刀”,如果运营不跟上,那就是巧妇难为无米之炊。

这样带来的最大问题就是供给不足。

这是包括直播电商在内的新电商都绕不开的问题。

既然谈到电商,那么,就不能不考虑中国零售的大环境。

微信红包上线的时间是2014年。这个时间比马云在云栖大会上提出“新零售”还早2年,比拼多多成立还早一年。

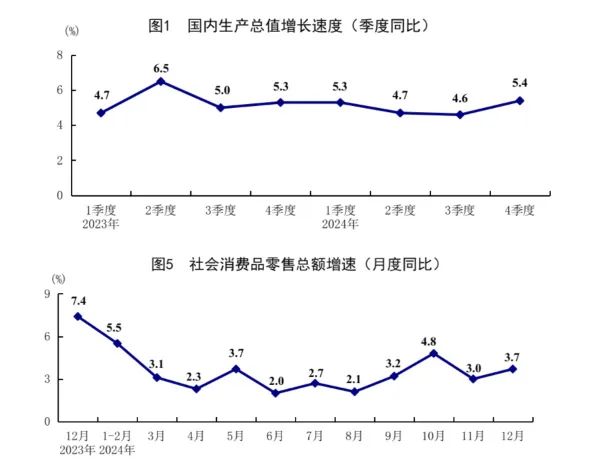

那一年,中国的GDP增速是7.5%,社会消费品零售总额的增速在10%以上。

而2024年,中国的GDP增速是5%,电商占社零的比重史上首次下降,从2023年的27.6%变为26.8%。

图源:国家统计局

如今,任何行为都会被“性价比”拷问,也因此,我选择“送礼物”对我有什么好处呢?

尼尔森爱科的调查显示,自购礼物已经超越了送礼给伴侣和父母成了第一大送礼目的。毫无疑问,悦己消费正在抬头。

这些都足以杀死“送礼”背后的社交电商。

02 大家都佛了

尼尔森调研报告还显示,新年仅仅排在最受欢迎的送礼场合的第五位,排在前面的有生日、纪念日、情人节和母亲节。

所以,“送礼物”这个社交电商功能更应该主打情侣关系。

上面提到的重要送礼场合,情侣在生日、纪念日和情人节都可以完成消费。

然而,另一个可怕的事实是,现在的市场趋势是情侣消费也在愈发低迷。

这一轮“送礼物”最初的灰度测试是在去年12月19日,明显就是冲着圣诞节去的,结果迎头撞上了一个十几年消费最低迷的圣诞节,这点从圣诞档的电影票房就能看出来。

送礼本来是一种善意的传达,送礼人期望的是对方善意的回应。

但现实是送出的礼物对方可能未必合用,还经常遭遇对礼品价格的挑剔。

而且,电商人群的撕裂也正在进行中。

京东的杨笠事件就是个例子。

社交不能违背的大背景是:我们正在进入“孤独社会”。这个由日本社会消费研究学者三浦展提出的概念,在中国也在逐渐成为现实。

“孤独经济”并不意味着大家就不需要社交了。恰恰相反,人们需要社交,但人们可能不需要社交电商。

因为孤独,所以我们更渴望和他人的链接。这种链接是更复古的、面对面的交流。

心理学家们也发现,社交媒体很难代替面对面交流。过度使用社交媒体往往会带来更多的心理问题。澳大利亚在今年11月就将禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。

如果线上电商“送礼”这条路不好走,那么,线下行得通吗?

微信“送礼物”

有书店联合电商平台推出了礼物码送书活动。在书店里看到一本朋友喜欢的书,就可以现场扫码送出。

其实可以马上提供一种成本更低,且更有意义的方式:用最新的挂载AI大模型的翻译插件翻译一本外文书送给朋友。

综合来看,“送礼物”这种快餐式社交的方式来的有些晚了,很难挑起社交电商的大梁。

那么,是不是现在就不可能有电商新势力了?

最大的难点在于巨头的高管们能不能走出舒适区,突破自己。

“天通苑张小龙”程一笑不是也把快手电商弄起来了吗?但很多大佬做电商的动力应该不如程一笑。

后者在2021年和2023年先后从宿华手里接过了CEO和董事长的位置,新官上任、大权在握,在责任感的驱使下必定会顺应投资者们的需求,做市场需要的直播电商。

而现在电商领域谁也干不掉谁的格局则让各位高管们,更加安于现状。

他们不缺钱。

虽然很多人都上不了富豪榜,但每年几千万、过亿甚至十几亿的收入,已经让这些具备技术理想的一代赚到了几辈子都花不完的钱。

这可能是因为第一代互联网人也佛了吧。

我们都见过互联网野蛮生长的时代,见过如今温文尔雅的大佬当年在大战中咬牙切齿的模样。

人是会变的。

经济也会。

大佬都佛了,何况你我呢?

春节了,祝大家在挥别高增长时代后,依然能有心中所爱,供自己细细打磨。

文|太史詹姆斯

本文由人人都是产品经理作者【壹番财经】,微信公众号:【壹番YIFAN】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

整篇文章还没有前面两条评论有营养

这里 如果把送实体礼物改为送虚拟数字商品。比如视频会员 音乐会员,是否会更有戏呢?期待大佬的回复

送礼物是个很反国内用户需求的功能场景:我们国内送礼讲究什么?1.仪式感 2.惊喜感 重点体现:重视、尊重、用心

送礼场景无论是求人办事,还是情侣,还是朋友。这些都是围绕重视、尊重、用心。

OK,用户送礼物的真实场景是什么?是精细挑选,精心包装,亲手奉上(关系很好的情侣和朋友之间,跨地域会快递)

①线上送礼物能满足精心挑选吗?明显是不太能的,网购的东西,我都没到手看一下,我怎么知道是否货不对板?

②网上买的东西是礼物包装吗?明显不是。包装很LOW的快递盒子

③亲手奉上就更不可能了,仪式感和尊重感大打折扣

不同于发红包,网购送礼物本身就是伪场景。送礼物只是表象,用户的真实目的在于送礼物能够构建的关系。

这里要化重点:重要的事情说三遍:

送礼物只是表象,用户的真实目的在于送礼物能够构建的关系。

送礼物只是表象,用户的真实目的在于送礼物能够构建的关系。

送礼物只是表象,用户的真实目的在于送礼物能够构建的关系。

网购送礼物,是无论如何也达不成这个目的

当然如果是已经很亲近的关系了,直接任何网购平台,送即可。你微信送礼物是更便宜?还是售后更好?还是更方便?

伪场景需求自然就火不起来