医共体架构下的检查互通

在当今医疗改革不断深化的背景下,医共体架构的建设逐渐成为实现优质医疗资源共享的重要途径。而在这一过程中,检查互通作为其中的关键环节,直接影响着医疗服务的效率和患者的就医体验。本文将深入探讨医共体架构下检查互通的现实需求、现存问题以及解决方案,旨在为医疗机构提供可行的参考和指导。

不知道读者们是否曾面临这样的困境:当历经周折前往县级医院就诊时,医生要求定期复查检验、影像、心电、病理等专项检查,而这些项目其实完全可以在家门口的基层医疗机构完成,却仍需反复跨区域就医;或是在基层医院初诊时,因设备条件限制不得不转赴县级医院,重新经历挂号、开单、排队预约的漫长流程,甚至面临“当天做不了检查、结果无法即时获取、反复往返问诊”的窘境。这类场景下,患者付出的时间成本与经济负担往往远超疾病本身。

随着区域医共体建设的深化,依托信息化平台构建的智能检查互通体系已逐步实现——通过整合县乡两级医疗资源,患者可在基层机构直接开具跨院检查单、线上预约县级医院设备资源,检查报告实时回传至初诊医生,真正实现“数据多跑路,患者少奔波”的便民诊疗模式。

一、医共体概述

医共体通常由县级医院作为牵头单位,联合若干乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构,形成一个紧密协作的医疗服务体系。通过资源的整合和一体化的管理以达到分级诊疗的目的,实现服务的连续性,促进整体健康水平。

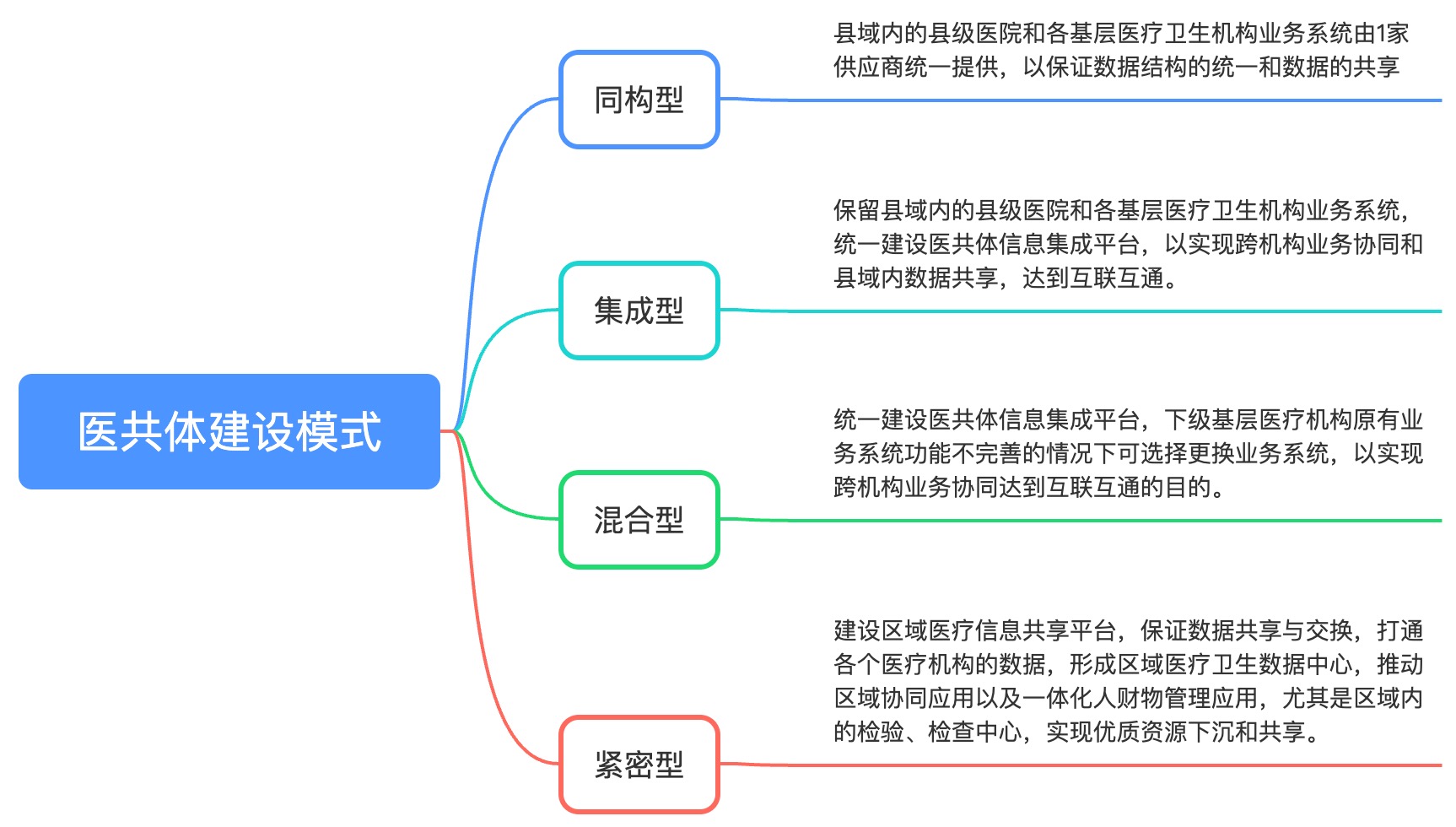

现有医共体的建设模式共有四种:

- 同构型:县域内的县级医院和各基层医疗卫生机构业务系统由1家供应商统一提供,以保证数据结构的统一和数据的共享。优势在于1家供应商统一提供,数据结构一致性高,也便于管理;不足在于数据迁移成本大,系统使用者需要适应使用新的系统过程比较困难。

- 集成型:保留县域内的县级医院和各基层医疗卫生机构业务系统,统一建设医共体信息集成平台,以实现跨机构业务协同和县域内数据共享,达到互联互通。优势在于系统使用者切换过程无感知;不足在于集成平台建设难度大,需要统一调度县域内不同机构的业务系统。

- 混合型:统一建设医共体信息集成平台,下级基层医疗机构原有业务系统功能不完善的情况下可选择更换业务系统,以实现跨机构业务协同达到互联互通的目的。此模式相对于同构型和集成型更加灵活,医疗机构可综合考虑是否要升级或更换业务系统,问题点在于对于业务系统的后续维护管理成本还是比较高的。

- 紧密型:建设区域医疗信息共享平台,保证数据共享与交换,打通各个医疗机构的数据,形成区域医疗卫生数据中心,推动区域协同应用以及一体化人财物管理应用,尤其是区域内的检验、检查中心,实现优质资源下沉和共享。该模式为最理想的建设模式,当然建设成本也是最高的。

具体各个区域建设模式会因各地政策与实际情况不同而不同。

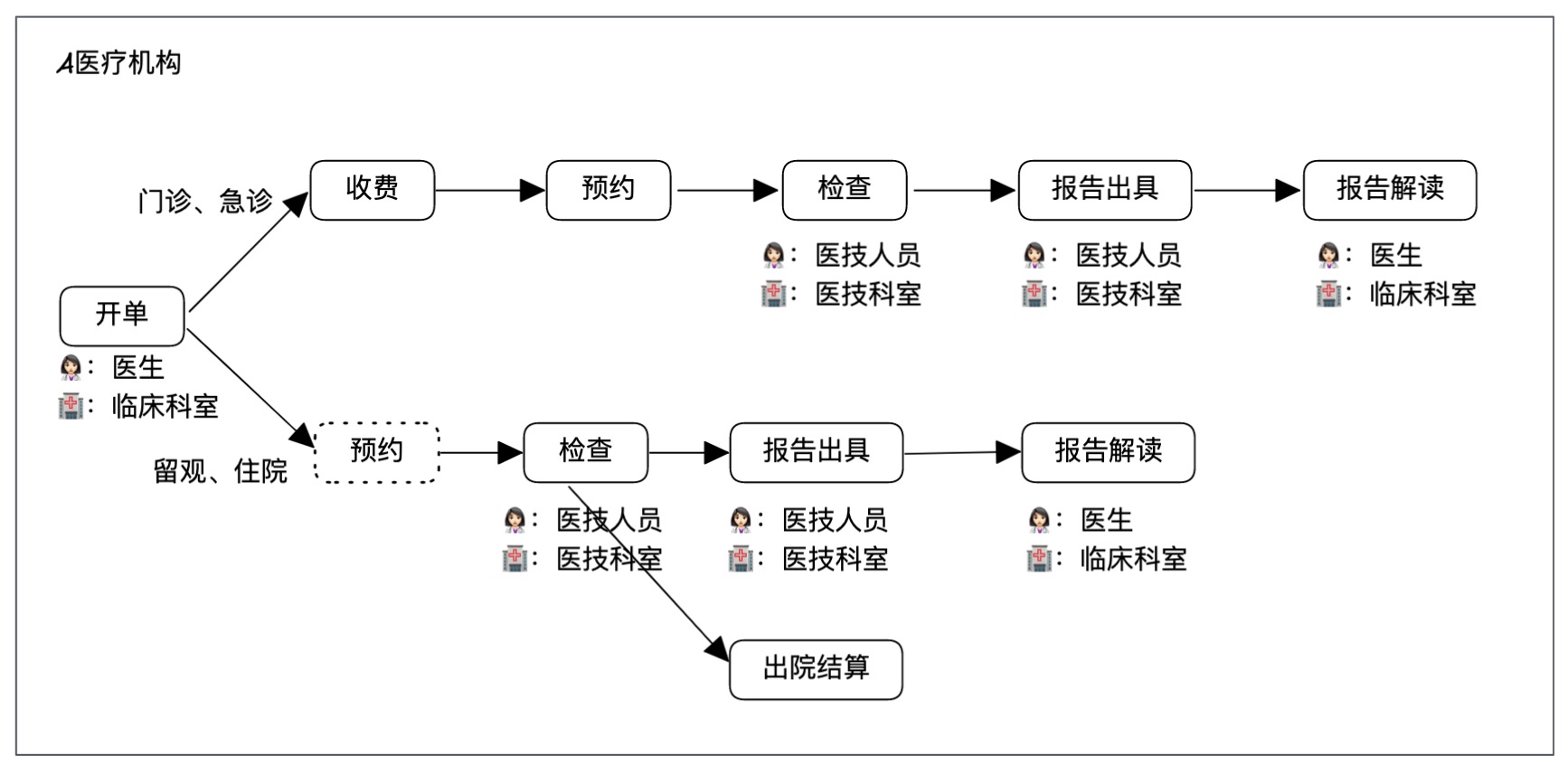

二、院内检查场景

若不考虑跨机构诊疗的场景,就单机构院内检查的流程是怎么样的呢?

如图,在A医疗机构门急诊场景中,患者诊疗流程遵循标准化路径:医师根据临床指征开具检验检查项目,患者可通过线上线下双通道完成费用结算。对于需设备资源预占的检查项目(如MRI、胃肠镜),系统支持移动端自助预约,患者按预约时段至医技科室完成检查后,报告数据将实时回传至云端。患者可随时通过移动终端调阅结构化报告,并在线发起图文问诊获取专业解读。对于住院及急诊留观患者,检查预约规则需根据各医疗机构实际诊疗规程执行,相关费用将纳入最终出院结算统一处理,检查报告亦支持出院后线上调阅及远程复诊。

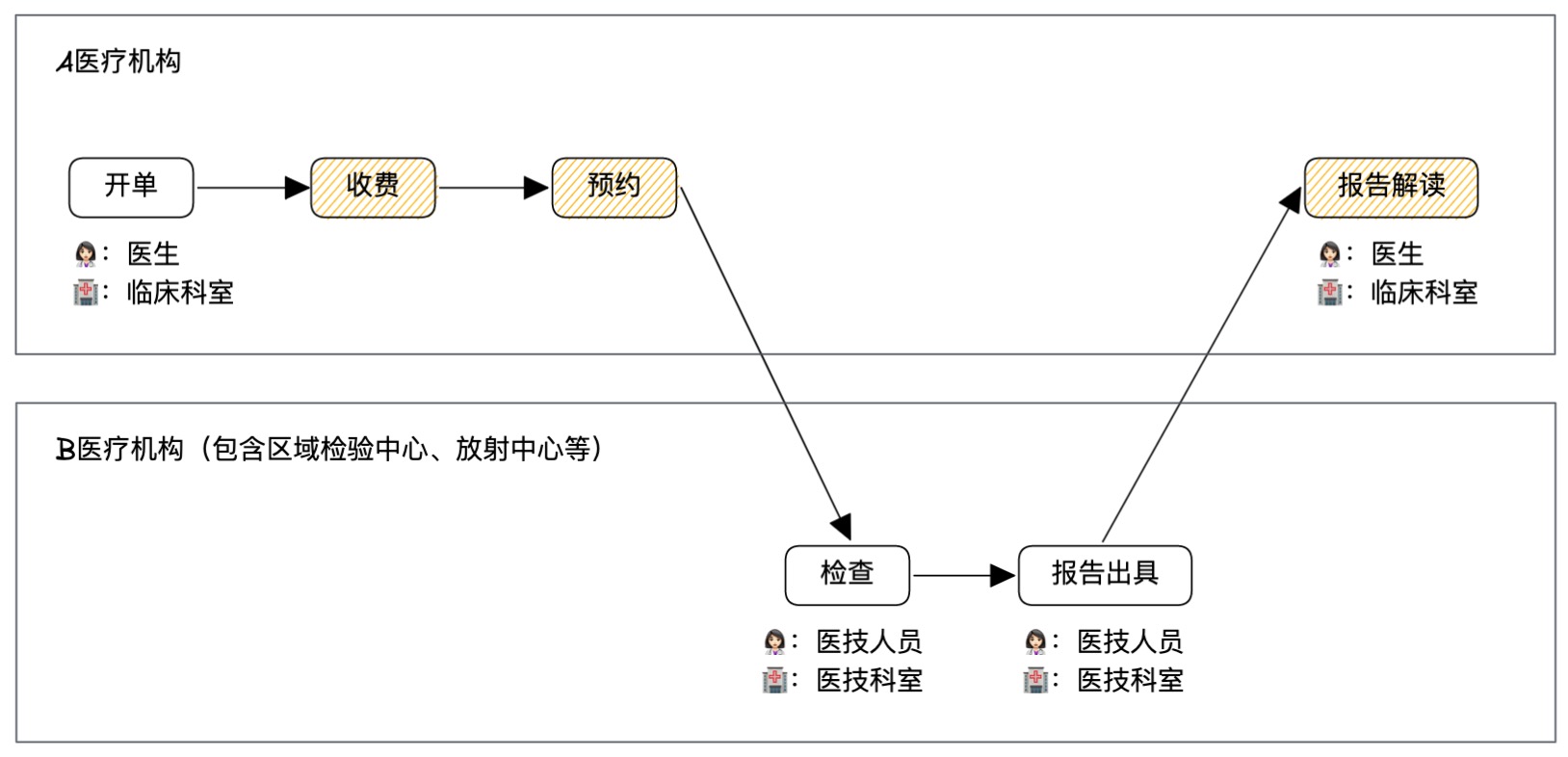

三、跨机构检查场景

在医疗服务的空间延伸性层面,院内检查与跨机构检查呈现显著差异:前者依托单一医疗机构完成全流程闭环服务,后者则通过多机构协同突破地理限制,形成连续性诊疗链条。当前实践以门诊场景为主——患者首诊机构完成检查开单后,可自主选择区域内任一协同医疗机构(如多院区、医共体、医联体单位)完成线上缴费预约、检查执行及报告获取,最终返回初诊机构或就近协作机构完成报告解读,实现“一次就诊,全域协同”的便民模式。

1)支付体系革新:受区域医保政策与运营模式差异影响,现行收费存在两类范式:

-

- 开单机构主导型:检验检查费用由医嘱开具方统一收取。

- 执行机构主导型:费用在实际执行检查的医疗机构结算。

为提升服务流畅度,系统需集成聚合支付功能,支持微信/支付宝/医保电子凭证等多渠道在线支付,确保预约环节无缝衔接。

2)智能预约中枢:医共体架构下通常设立区域检查预约中心,实现三大能力:

- 资源可视化:实时展示各机构可约量、候检时长等关键指标;

- 智能导引:根据检查紧急程度、患者地理位置等自动推荐最优机构;

- 弹性容错:针对尚未完成信息化改造的机构,设置绿色通道进行服务兜底;

3)报告全周期管理:

- 解读网络构建:检查报告经区域平台质控后,患者可选择初诊医生线下解读,或通过分级诊疗平台申请协作医院专家远程会诊。

- 服务延伸:部分三级医院已开设专项报告解读门诊,同时互联网医院提供7×24小时在线图文/视频解读服务,推动优质资源向基层下沉。

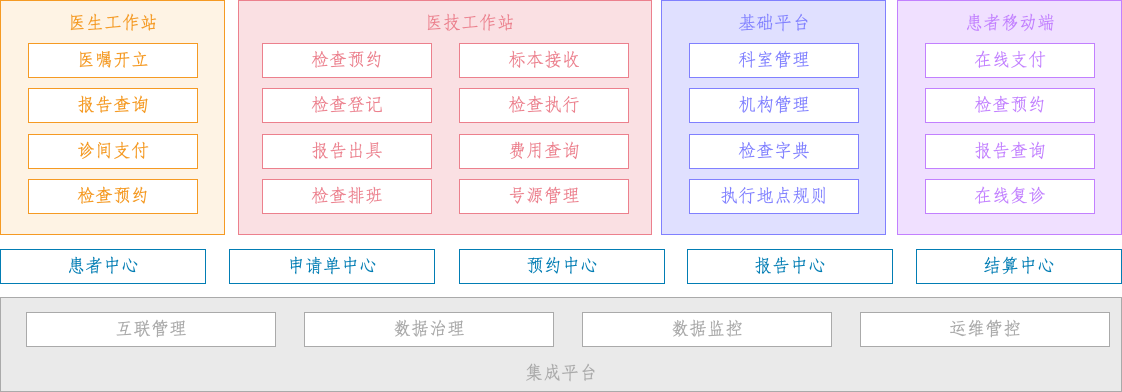

四、产品设计

根据上述场景分析,在医共体/医联体模式下构建检查互通服务体系,需基于以下设计原则:

- 模块化架构:以医生工作站、医技工作站、基础平台、患者端为核心功能模块,通过微服务架构实现业务中心化,构建统一服务枢纽——包括患者中心(统一身份标识与健康档案)、申请单中心(跨机构检查单标准化流转)、预约中心(智能资源调度)、报告中心(多源异构报告聚合)、结算中心(多方分账与医保协同)。

- 异构系统整合:针对医共体建设模式的差异性及系统多源异构特征,需构建区域级标准化集成平台,以实现数据治理和互联互通。

ps:若是原单机构检查闭环所涵盖的内容在此处不再重复赘述。

医生工作站

医生工作站的核心功能需实现全流程数字化协同,重点包含以下四个业务模块:

1)检查医嘱开立:医生开立医嘱需支持开立仅本院可执行、本院及外院可执行以及仅支持外送的检查单,在检查开具时有相应的外送提醒。(如下图,当标识为“外院”时执行地点可选外院科室)

2)报告查询:报告查询包含本院开立检查本院执行出具的检查报告、本院开立的检查外院执行出具的检查报告以及非本院开立的检查但是在本院执行出具的检查报告,当然现在区域内患者360也能支持患者跨机构历史检查报告的查看。

3)诊间支付:针对开单机构主导型的检查互通模式,在诊间即可完成支付。当然也支持患者直接在患者移动端直接进行线上支付,执行机构主导型也偏向于患者移动端线上支付。

4)检查预约:为了便利患者,支付完成后,可以直接进行诊间检查预约,医生方便情况下利用该快捷通道即可。当然患者也可以在移动端自行进行检查预约。

医技工作站

医技工作站作为医疗协同网络的关键节点,需构建全流程数字化执行体系,重点实现以下功能模块:

- 检查预约:支持可预约本院的项目进行检查预约,此外,本院开具但未在本院执行的项目也可以查看当前的状态。

- 标本接收:支持本院执行的标本进行接收处理,此外,本院开具和采集但需外送的标本也可以查看当前的状态。

- 检查登记&检查执行&报告出具:支持检查申请单手动/自动登记、检查执行和检查报告审核出具,传输给原开单机构。

- 费用查询&费用补录:支持科室内费用查询以及费用补录。

- 检查排班&号源管理:由医技科室或者区域内检验、检查中心统一管理号源池以及检查排班,部分医疗机构为了保障本机构的资源,可控制本院及外部的号源比例。

基础平台

基础平台作为医疗协同体系的”规则引擎”,通过三大核心模块构建跨机构检查的标准化运行框架:

- 组织结构管理:构建区域内医疗资源网络,横向协同层纳入区域内所有医疗机构,纵向业务层管理机构内科室关系。

- 检查字典管理:通过标准化的检查字典管理决定该项目执行策略,包含本院执行/特需外送。检查字典的执行策略决定医生医嘱开立能否选择“外送”标识。

- 执行地点规则维护:医嘱类型和医嘱标识组合与服务时间、服务范围(执行地点)进行关联。通过此关联关系控制医生开立对应类型的医嘱后根据标识决定医嘱可执行的范围,再由医生选择具体的执行地点。

患者移动端

患者移动端作为智慧医疗服务的核心触点,通过四大功能重构检查全流程体验:

- 在线支付:实现一站式智能支付,不论应用何种模式,最便利的是患者可以直接在移动端进行在线支付并且利用医保结算,免去人工窗口或者自助机排队的过程。最终目标是达到智能分账,提升多方医疗机构的诊疗效率。

- 检查预约:不论是先支付再预约还是可以先预约执行完后再支付,患者在移动端自行预约,系统可推荐最近、最早的可以预约的机构,患者确认,不仅起到节省时间的作用,而且有效的提高医疗资源利用率。

- 报告查看:在报告出具后实时推送提醒,并且进行初步的智能化解读。

- 在线复诊:报告出具后,除了可以在线下请医生解读报告也可以快捷线上复诊,便利就医;遇到疑难病症时可通过多学科会诊多专家联合解读。

结语

在医共体建设持续推进的当下,检查互通已初步实现“数据跨院流动、资源全域共享”的目标,有效缓解了基层检查能力不足与患者跨院重复奔波的双重困境。然而,系统异构性、数据互通深度不足、跨机构质控标准差异等问题仍需突破。未来,随着人工智能辅助诊断、区块链可信存证等技术的深化应用,检查互通将向“智能路由推荐、全链条质控、价值医疗导向”的更高阶形态演进,最终构建起以患者为中心、全域资源高效协同的智慧医疗新生态。

本文由 @五五五檬檬 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益