转行之后,对设计和品牌的一些新看法

当我们从一个职业转岗到另一个岗位时,原有的思维习惯、行为方式会与新职业的行为产生碰撞和冲击,不少人会对此有一些不同的思考。这篇文章,作者就分享了自己从设计转为运营后产生的思考和见解,供大家参考。

一、谈谈审美

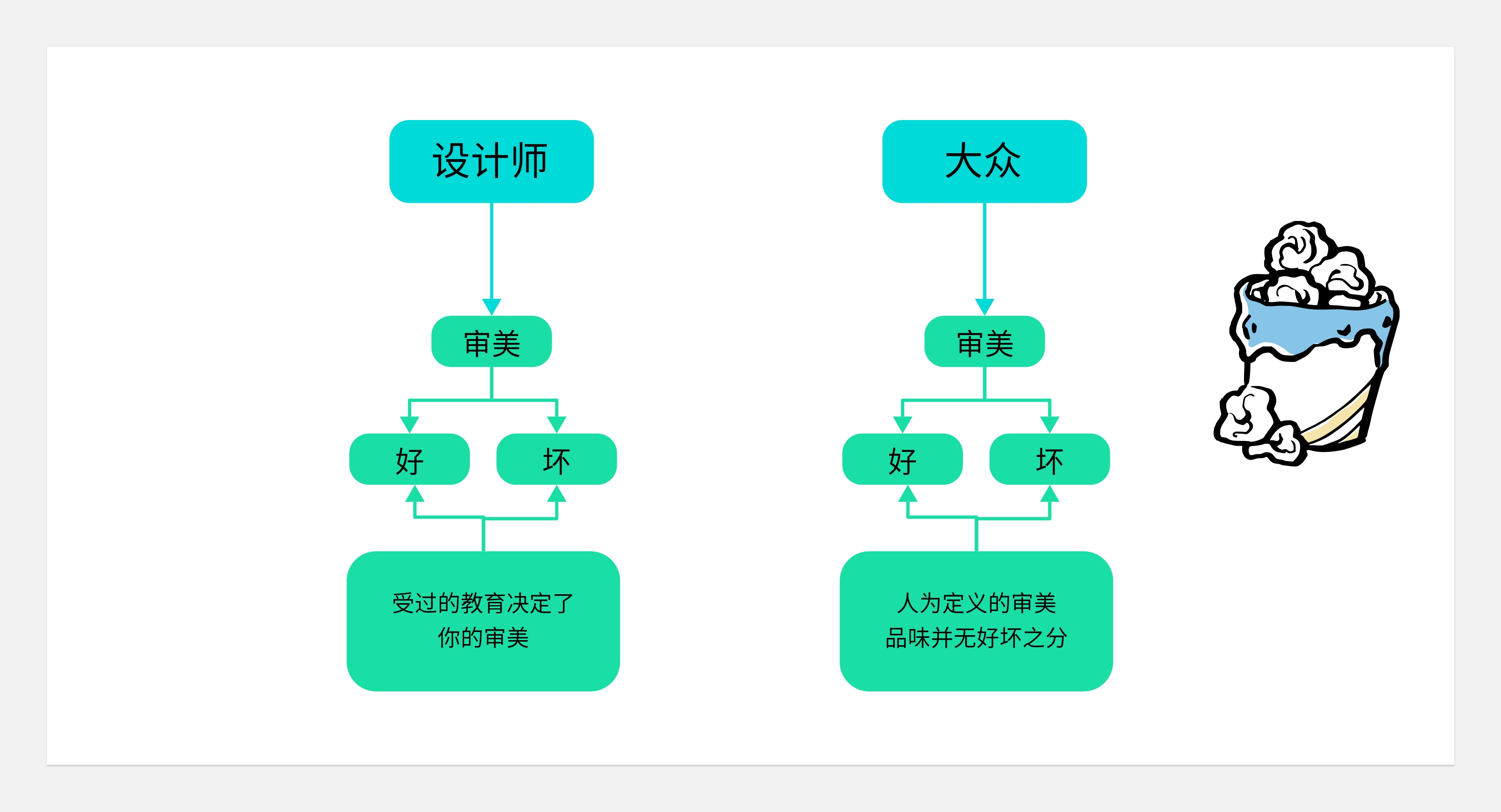

开头先问大家一个问题,你们觉得什么才是审美呢?社会主流的审美,还是同圈层所共识的审美?或者是经过不断认知之后提升眼界之后的审美才是审美?

其实并没有标准答案,人是有局限的,生活在山区的孩子认为早起时,太阳洒落光雨在田野山川上,他觉得美;晚霞将落时,与小伙伴们共赏,他们觉得美;生活在资源充足的市区里的孩子认为,钢铁森林,科技炫酷,这也是一种美;他们觉得游戏里的炫酷特性也叫美;当然,还有其他的种种,各有自己的独特感受。

审美不该只有一个标准,人也不能只有一个被规训的思想。

我是个不起眼的设计师,或者美工。目前是转行为运营了。为什么发出这一期呢?目的是把作品什么的整理一下发出来,聊聊这些年的种种,顺带发发牢骚。

我不知道什么才是好的设计,什么是坏的设计,美的定义到底是什么?

我认为各有己见,品味没有好坏之分,合适即可。也许他认为这是好的审美,我认为这是不错的审美,审美一直都是被多种因素定义的。如果把古代的四大美女放到现在,你照样觉得很丑。

以前喜欢的杀马特发型,喇叭裤,放到现在也照样是异类。在者,以前是健身为美,有一段时间居然是白幼瘦。当主流不可以被言说,那么你只能成为主流的一员,否则,连机会都没有。

就像是:穷乡僻壤的犯罪率低,不代表那里的人就品德高尚,只是他们没得选择罢了,其实也都是一个机会而已。

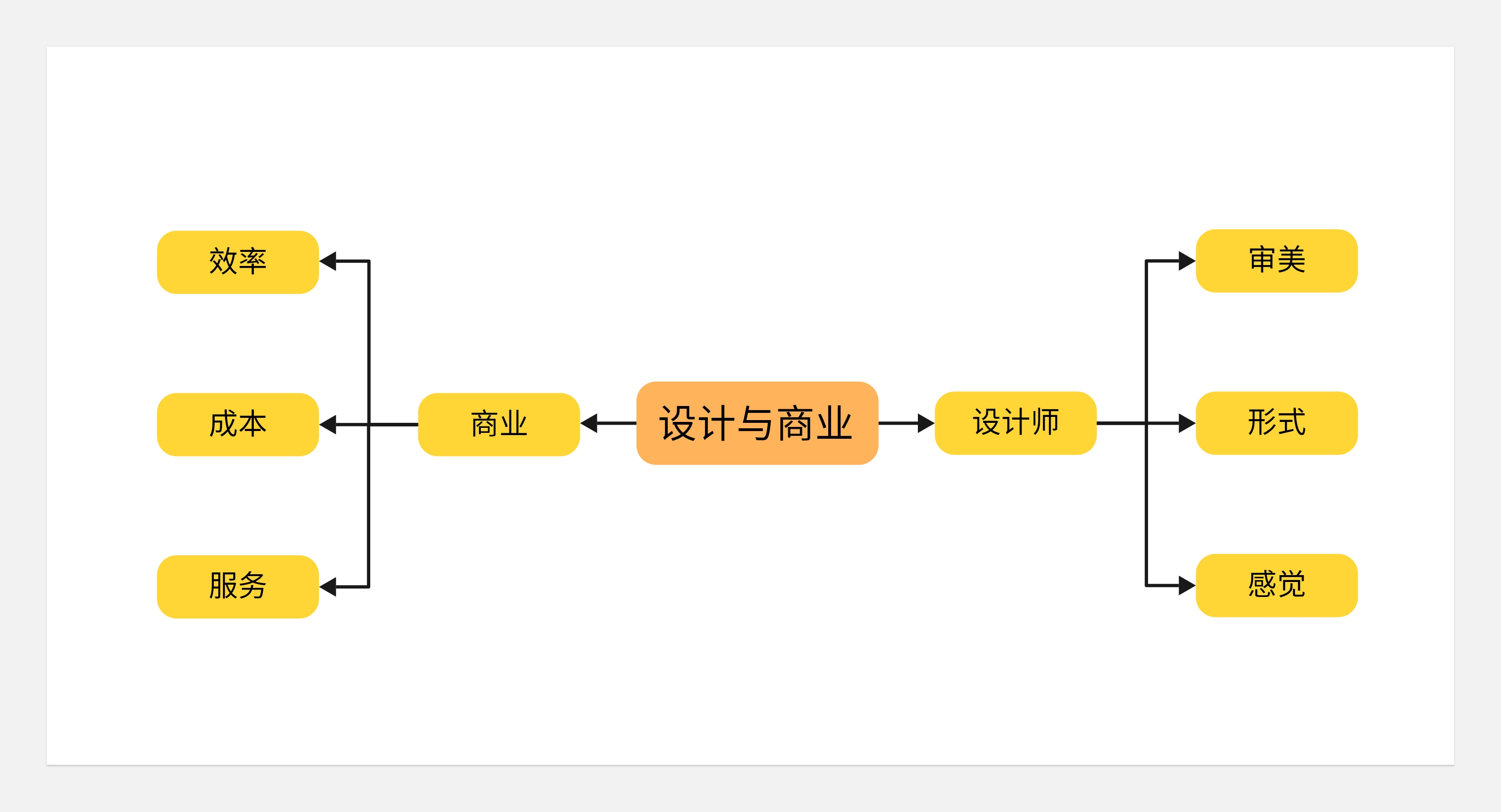

二、聊聊设计与商业

回到设计,终归到底,都是为了目标群体服务。

但设计师其实是对上级和甲方服务,有时候并不是直接对大众服务。挺多设计师都陷在自己优越的认知里面,觉得别人做的丑,不对,这不是设计,没有任何技巧和操作。或许你做的设计是那种创新型的,研究类型的,可以横向对比来说确实许多的设计不像是设计。

但论道许多商业上的设计,其实并不需要多么高大上的design,需要的是在突出主要内容的情况下

做一点符合自身企业调性的锦上添花的装饰而已。没错,是装饰。

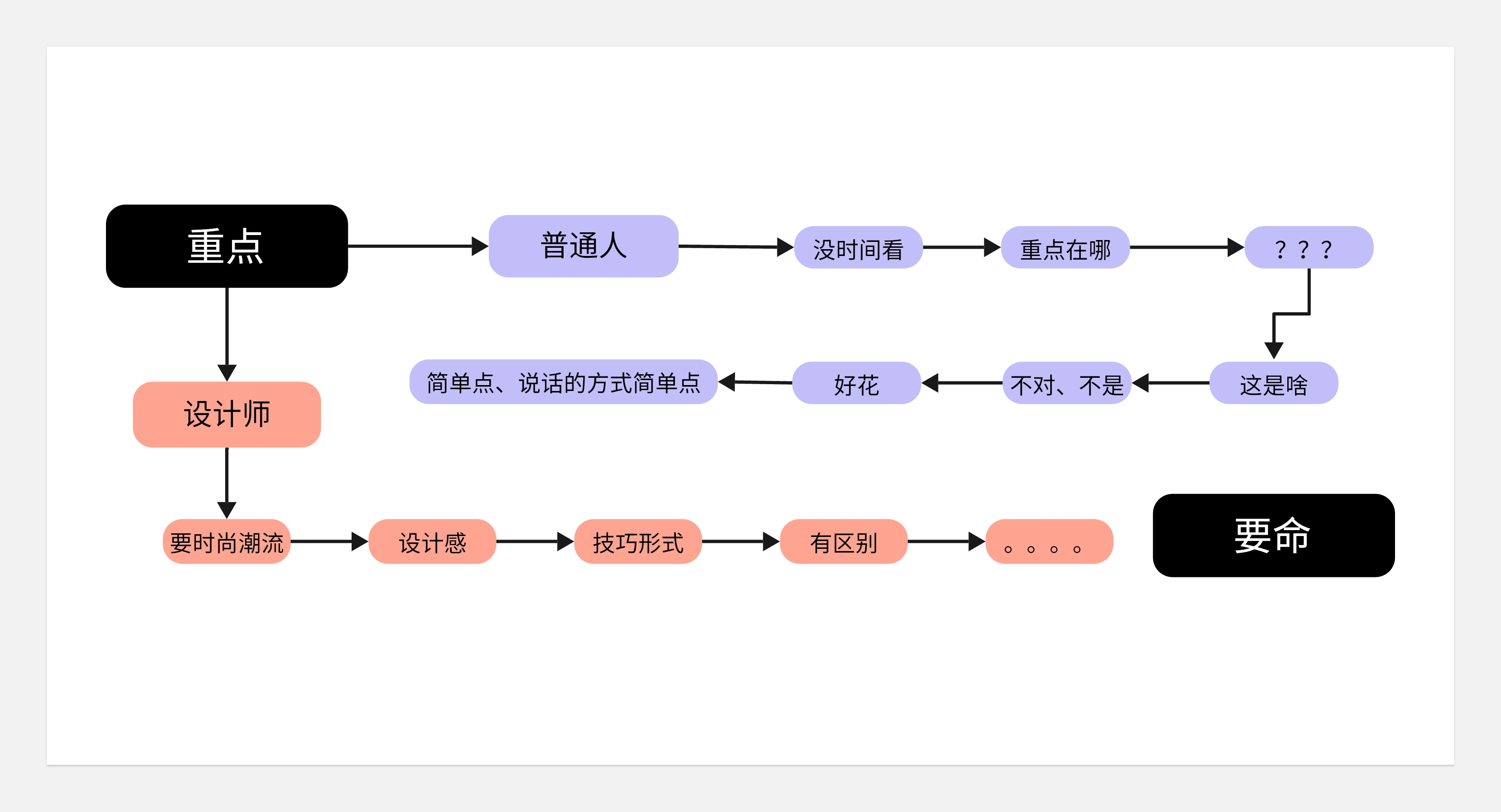

我倒是不否认这也是一种设计,因为对比不懂设计的普通人来说,压根都不知道编排,版式,对比对齐等涵义。他们只需要看着内容整齐美观,几秒内能找到重点内容即可。

许多人会遇到的几种情况:

A、领导不喜欢这种颜色,感觉不对。

B、这里要大一点,要突出主要的内容。

C、logo放大。

D、麻烦你重做一版。

诸如此类的情况,其实都是沟通没有可视化,不说直接过稿和过关,就说能不能具体一点。

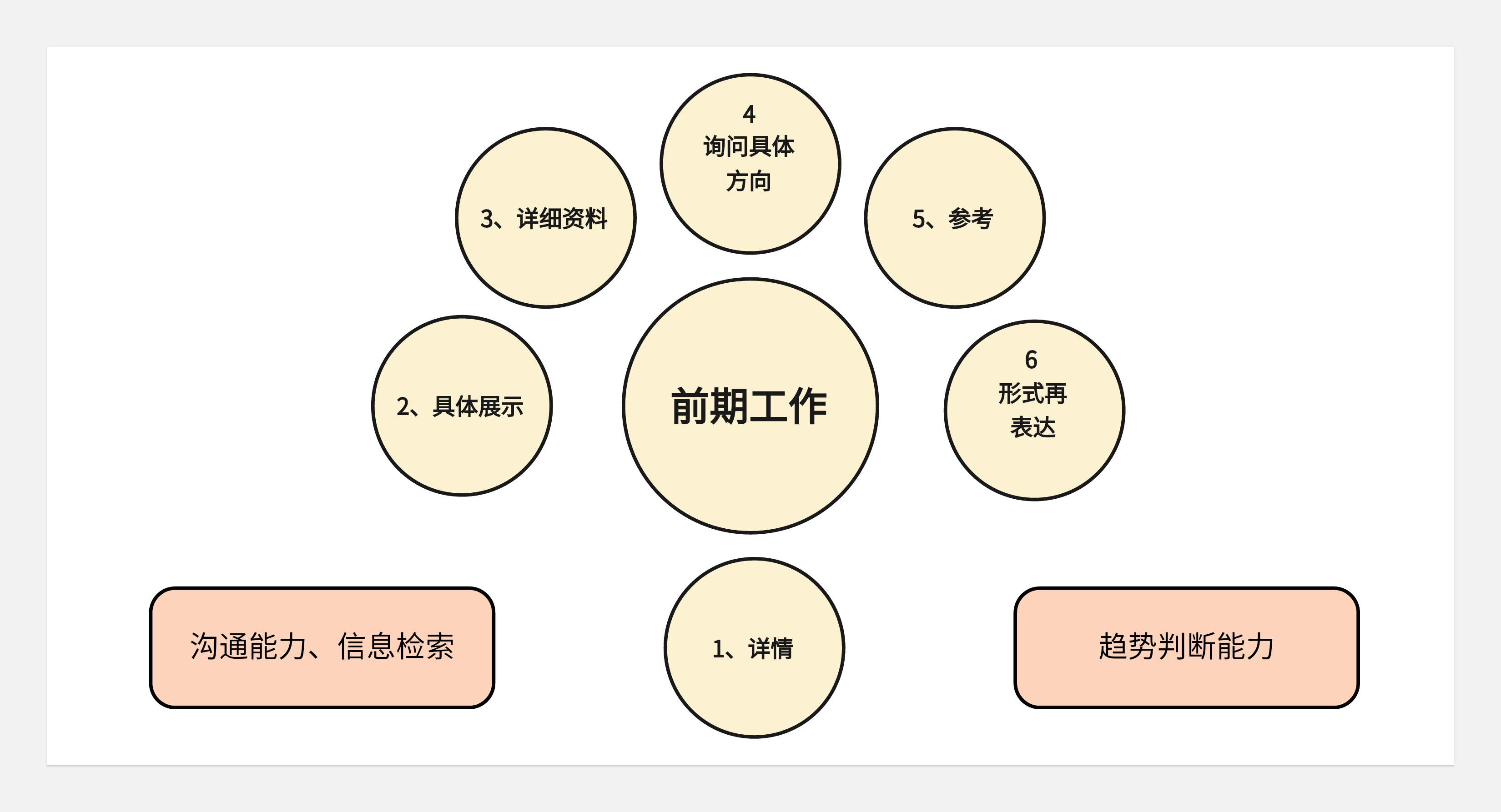

我个人一般是这样做的:

1、接到委托或工作任务之后,一般是先和对方进行沟通。沟通什么内容?详细的向对方询问具体要做的东西,比如目标是什么?有什么图文吗?logo有吗?你们喜欢的是哪种类型的呢?颜色是什么?图案和ip是否有要求等。(整理基本的信息)。

2、展示自己所做过的案例,对他表述的理解,也展示市面上趋势的设计,比如大厂所做的,爆火的,未来趋势的设计,迎合市场的设计等。对这些设计进行阐述,毕竟设计师对于大多数人来说是一个翻译者,得用通俗易懂的话语表达出来,能够让他们明白利与弊,顺带展示专业性。

3、对了,别忘了了解对方的竞品,企业设计的调性,产品是什么,业内品类如何?客户是哪些?产品优势、特点之类的。搜集这些讯息其实没什么用,但是在提案的时候,做设计的时候,能够带上一些观点,让自己显得很懂哥,也显得认真负责专业。

4、敲定之后,再次询问对方,有没有你喜欢的案例?喜欢案例中的什么元素?ip?图案?颜色?还是整体的感觉?最好是具体某一种,方便制作的时候具体方向不会跑偏。

5、然后基本确定了,就可以去抄了,哈哈,不是,去找参考了。不说是抄吧,至少得从参考中提取不一样的元素进行组合,我说的已经很含蓄了,懂不懂转换思想那就看各位了。

6、其实没这么原创设计,在我看来我的作品是shift,其他人的也有大多数是shift,玩来玩去这么多年了,基本都是这几个形式,只不过换了一个表皮,加上表述不一样而已,就变成了新的了。其实没变,该是什么样还是什么样,但也许变化的是营销方式。

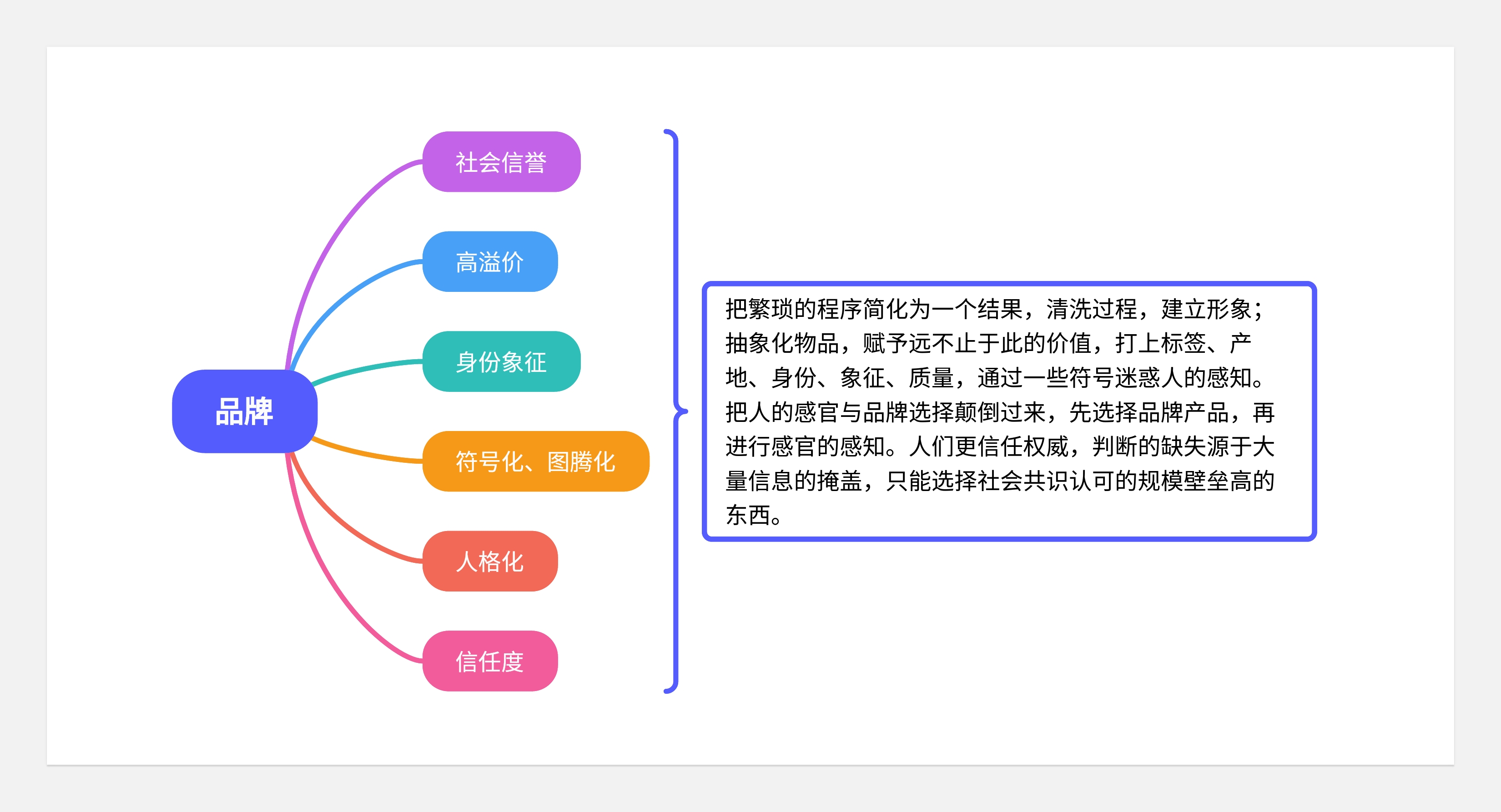

三、聊聊品牌

品牌的表述过程,要做的东西,做的调研,说一些实话:其实品牌不都是人为创造的吗,大肆宣传,在外获得信誉和信任感,在内统一。品牌获得的高溢价在于把物品本身的使用价值给掩盖了。

其实可以认为,品牌是企业在用户心智中的印象总和、品牌是降低所有商业运作成本的综合、品牌是企业的主要发展战略规划,是树立公众人设形象,拥有公众信任度和拥护,产品附加值,以及文化附属的总和、品牌是统一的视觉和价值观,公司战略方向。

举个例子:

猪肉,以前在农村,几乎家家户户都看过杀猪的过程,连小孩都知道猪肉是怎么来的,但现在城里人要搞清楚猪肉怎么来的就很难了。

比如我们去的商超,背后有专门的集采中心体彩中心,又是找的肉类批发代理商,这些猪肉也是集中屠宰,集中饲养集中繁殖的。就连屠宰也可以分为放血、烫皮,脱毛,刮皮,去内脏和切块任何一项具体的工作,皆由不同的人来完成,大家共同构成了庞大的链条,于是繁育屠宰加工和消费之间离得越来越远,成品猪肉被保鲜膜包好,放在超市生鲜区中在我们这些顾客眼中,就成为了一种独立存在的东西,于是变得抽象和拜物化了。

你可能觉得这个说法,很夸张猪肉跟拜物扯得上什么关系呢,但你仔细想想,一斤猪肉10来块钱,而顶级火腿呢?可能一片就要几十甚至上百,火腿爱好者们还会关注品牌产地等级,但人们既不在乎也不知道猪是怎么成为火腿。在商品刚刚兴起的年代,这些农民原本吃的东西都是自己种的养,现在却要依赖于一个遥远而神秘的大型工业体系。

那我们为什么要把生产的控制权交给不认识的大公司呢?

这些食物安全吗?干净吗?

别搞个企业级猪肉过来把爷肚子吃坏了,特别是这些食物都是用罐子瓶子袋子包装好的,看不见摸不着,也闻不到,与农民们以往感知食物的方式是完全相悖的,而且也不是熟悉的社群生产的,要是打开一只罐头,东西不对,消费者也不知道向谁求助。

为了解决信任问题,品牌出现了,所以品牌的第一个作用,就是给消费者安全感,

这些食物不是来自陌生的无名公司,而是来自某个更有温度的地方。

我们熟悉品牌后,不需要用触觉视觉味觉来评估产品了,只需要选择信任某个品牌就能确保品质。

但很快大家就发现品牌不仅能给人安全感,还有一种更神秘的力量,它可以把产品符号化,图腾化,产品的价值也不再取决于成分了。

譬如我们买个瓷砖清洁剂,一般不会深究里面是白醋和小苏打的混合物。

我们更在乎的是这个品牌的清洁剂在媒体上是如何广受赞誉的。当人们在拜物这条路上越走越远,我们就渐渐步入了消费社会。

再比如:

各种名表,名牌包包,名牌衣服等,其实就是贴了个牌子,说不定供应商和那些小商贩的供应商是同一个呢。表本来是时间的,包用来装东西的,衣服是穿的,品牌把它们赋予了“远不止于此的价值”,好像买的不是名牌,而是一种上流社会的通行证;买的不是名牌,是一种身份,一种优越和对比区分。现在想想,也就那样。

我接触过工厂,供应商,其实还真是这样,名牌的品牌外包给这些工厂来制作,成本其实也就那样,贵的就是一个子虚乌有的品牌形象和人们的虚荣心作怪。不能怪人们无知,只不过身处迷雾的当时谁也无法脱身。

至此,我可以认为品牌是一个对外形象的构建,获得高溢价的一种手段,清洗物品本身的使用价值,赋予一种概念“远不止于此”的价值。安卓用户会说:我这手机啥都能玩,价格公道,为什么选择苹果手机呢?这时候苹果用户站出来说:不不不,你还是低估了手机的操作性和功能性,远不止于此呢。然后更高一层的苹果用户站出来说:不不不,你还是低估了,你知道它可以这样操作吗?

一个个圈层的人都有属于自身的归属感和优越感,品牌赋予他们一种社会性,用品味、内涵、身份、小众等意识形态作为区分,甚至不用品牌去区分,用户自己会划分阶层,进而去维护他的优越性。

一般来说,任何商业行为都是为了降本增效的,少部分是前期亏损,后期发力的,比如最近的百度无人汽车,前期亏损,收集地理信息数据,为了后期占领市场发力。其中有人说是阴谋论,说是挤占了司机们的市场,确实有这个问题,但是很多方面来说,都是优胜劣汰的,你不发展,别人可不等你,为了使自身更强大,不得不牺牲掉一些人。马克思说过一句话“这个世界上没有比sha死自己的敌人来得更实际的了。”

自身强大之后才会去布施、发福利,为的是让不那么强的人稳住。少有的为救他人而牺牲自己的,我相信有,但太少太少了。

四、一些品牌的思考

逆向思考一下,品牌对外,我们看到的是什么?

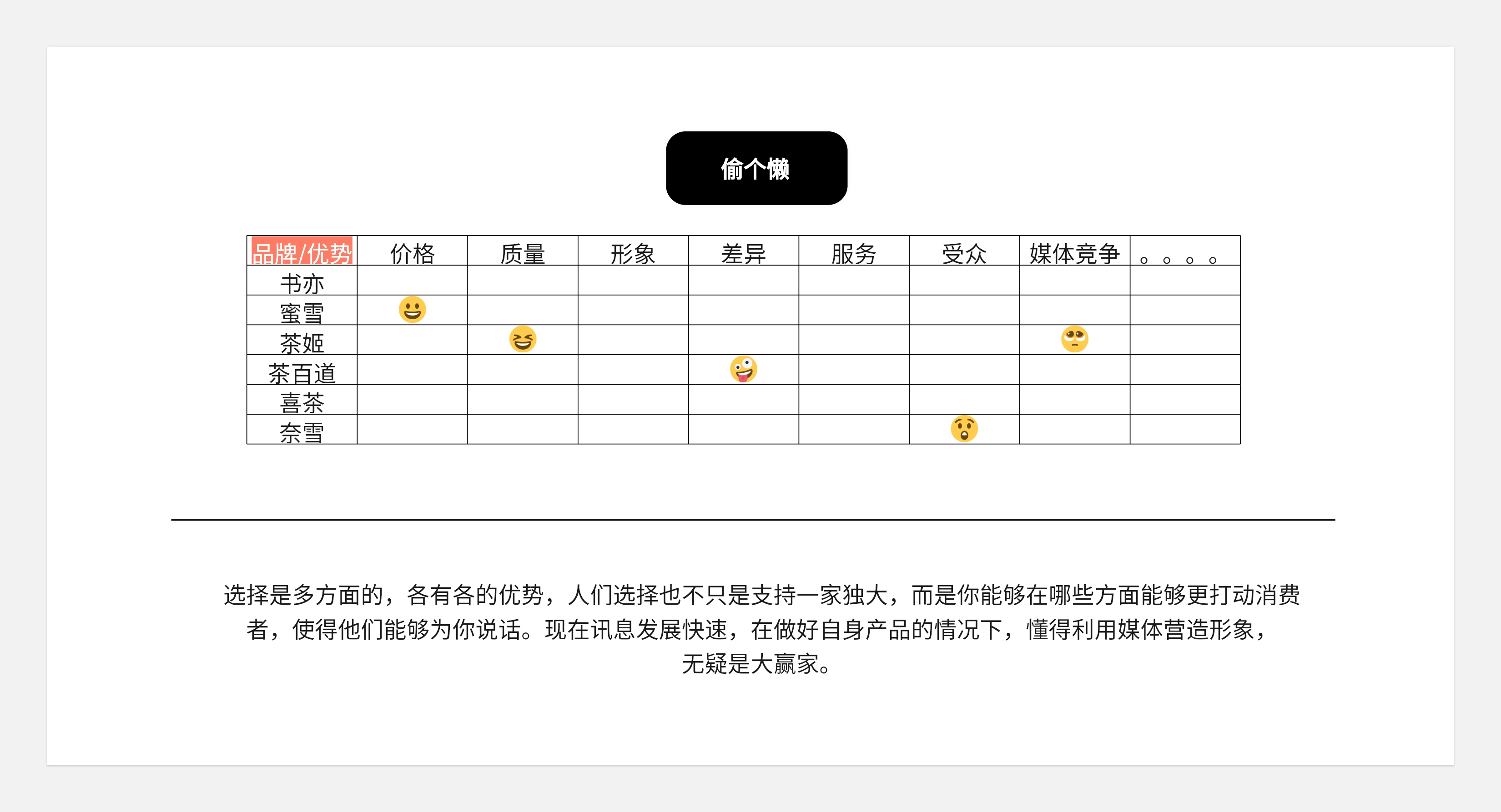

举一个熟悉的例子,蜜雪冰城。对外,我们知道它亲民,价格便宜,质量暂且不谈,它对外宣传的种种和内部所做的,就是塑造这么一个形象。

大众消费者其实不知道什么品牌啦,设计啦这些概念,他们只知道有优惠,价格便宜,都在选择这个,当然也有其他的奶茶选择,这不是固定的,偶然回去买喜茶,偶尔霸王茶姬,偶尔茶百道,偶尔蜜雪。

一旦内部出现了问题,就有曝光,曝光出来,就需要公关,维护品牌形象。记得之前海底捞后厨有老鼠,脏乱差的现象,公关先是承认自己做的不对,并且承诺以后改,而且也没有责怪普通员工,而是去惩罚领导者,这在外塑造了一种公正平等的形象,再加上对内部员工有很好的服务,福利,他们对外也宣传不错,有人说海底捞的核心是服务,其实我更觉得是标准化的能力和品牌形象让他出圈。

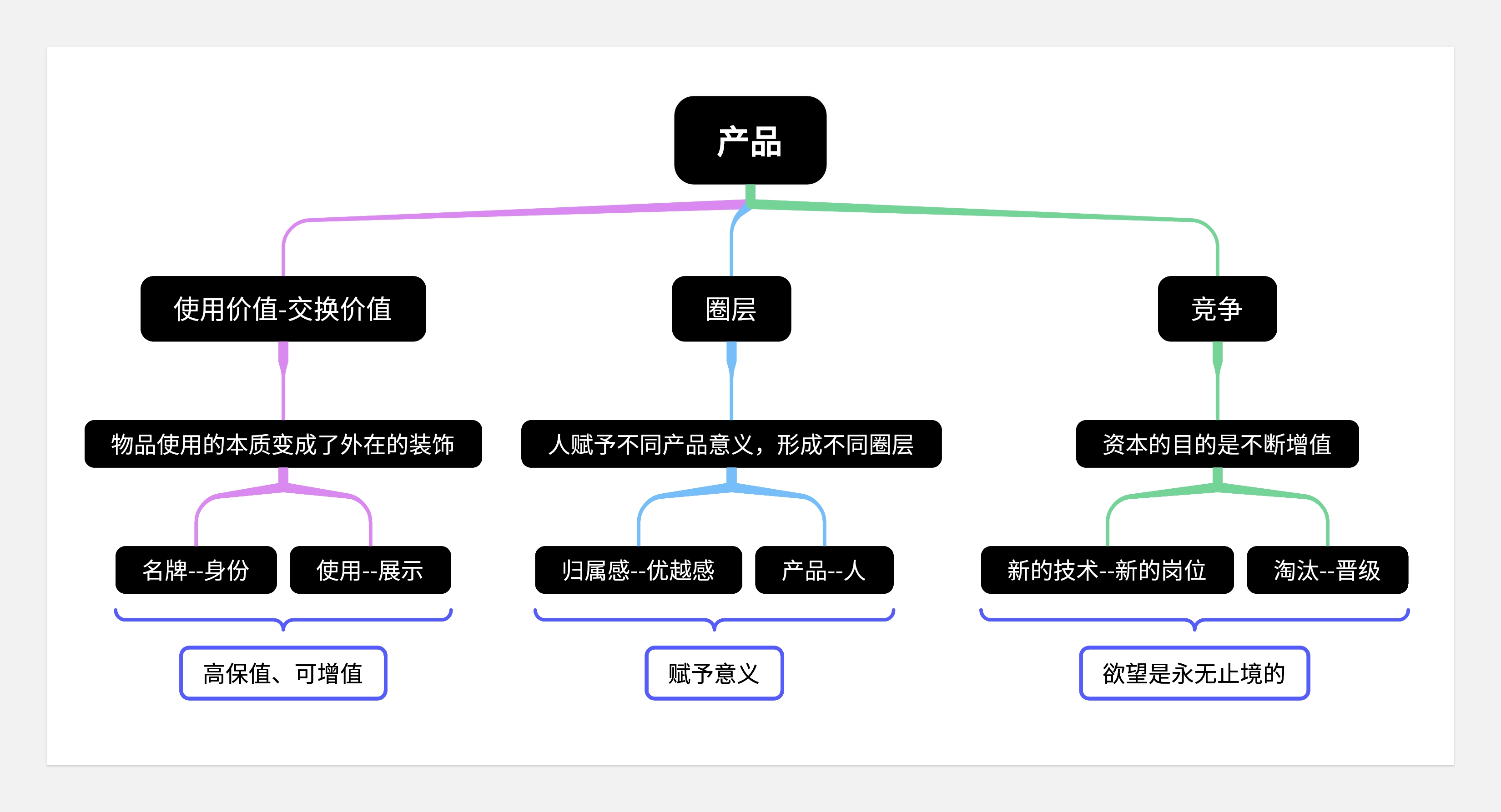

现在做品牌最起码先起头的是产品质量,价格,创新差异等方面,要么是服务,要么是实体。

先有一部分拥护者,得到了认真的反馈,之后再大肆传播,筛选目标用户,但总有不符合圈层的人,这些就不是受众了。因为每个人都有自己的认知差异,也就是不同的审美,不同的感觉,这个没办法,只能先抓取一部分较为符合的受众。还有一点就是,品牌不只是一开始就是品牌的,什么意思呢?他是经过不同赛道的测试,获胜的赛道,正反馈多的赛道才能成为首要品牌,也就是没有一开始就是品牌的品牌,而是后天形成的塑造的,先有了品牌才有后续的一系列概念理论的完整性。当然,前面也要有较为抽象的理论指导,不然只能是盲人摸象。有了理论指导,回到现实实践中,从中做出了成绩,再总结方法,再进入实践,所有品牌都是如此不断的迭代,才能适应日新月异的发展趋势。

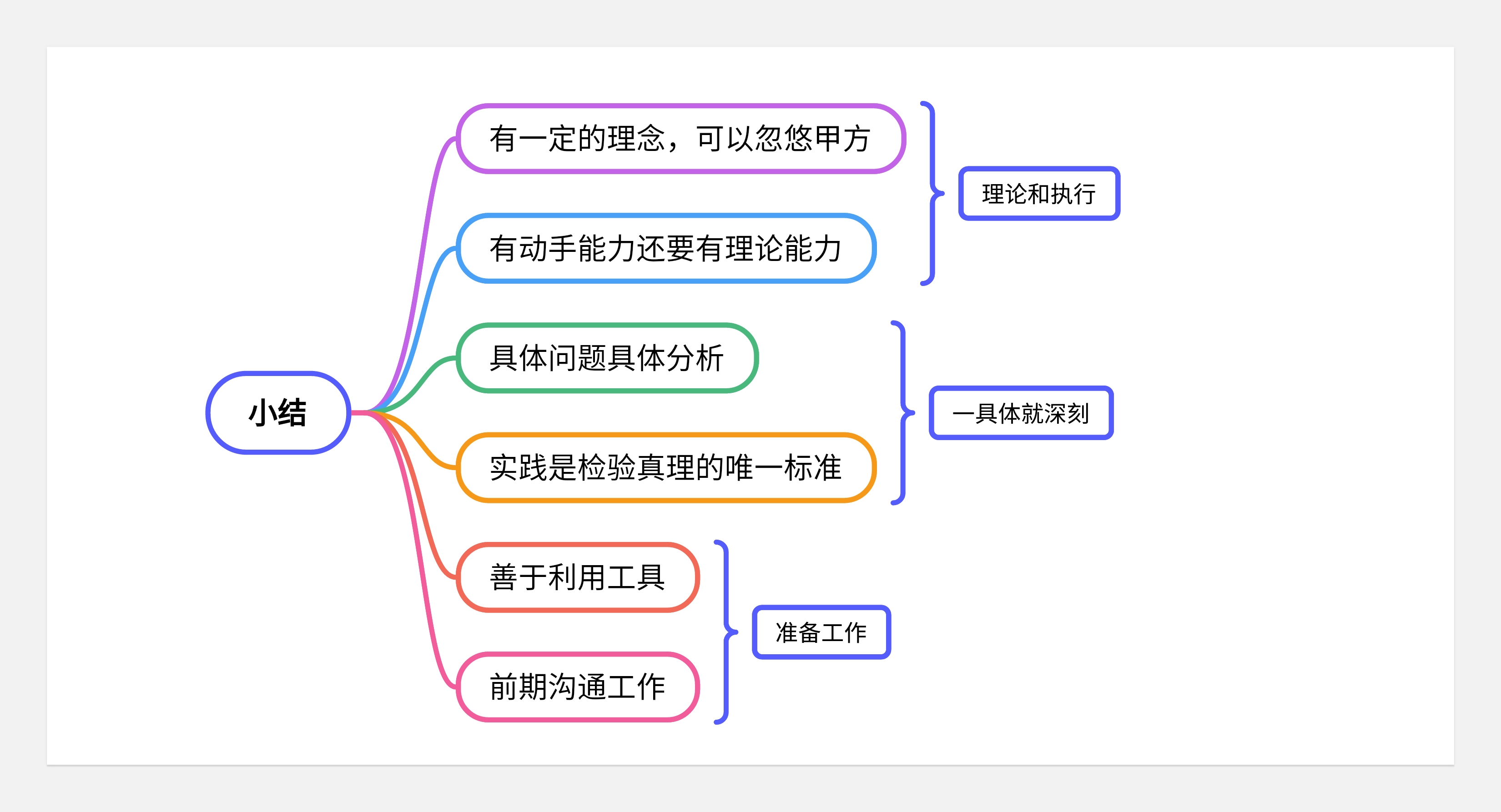

说完前者,那么接下来说说看品牌的理论吧,我个人认为自己的动手能力不差,但只有动手能力没有理论忽悠人,找不到工作不说,还不知道怎么成交客户。

在工作的时候,可能是我圈层的问题,做的设计基本是那种不是很“设计”的设计。因为决策权不在于工具人,即使有一套方法解释,最后还是按照甲方的老板进行决策。我们只能提前做好沟通,具体分析,尽量具体一点的方向。

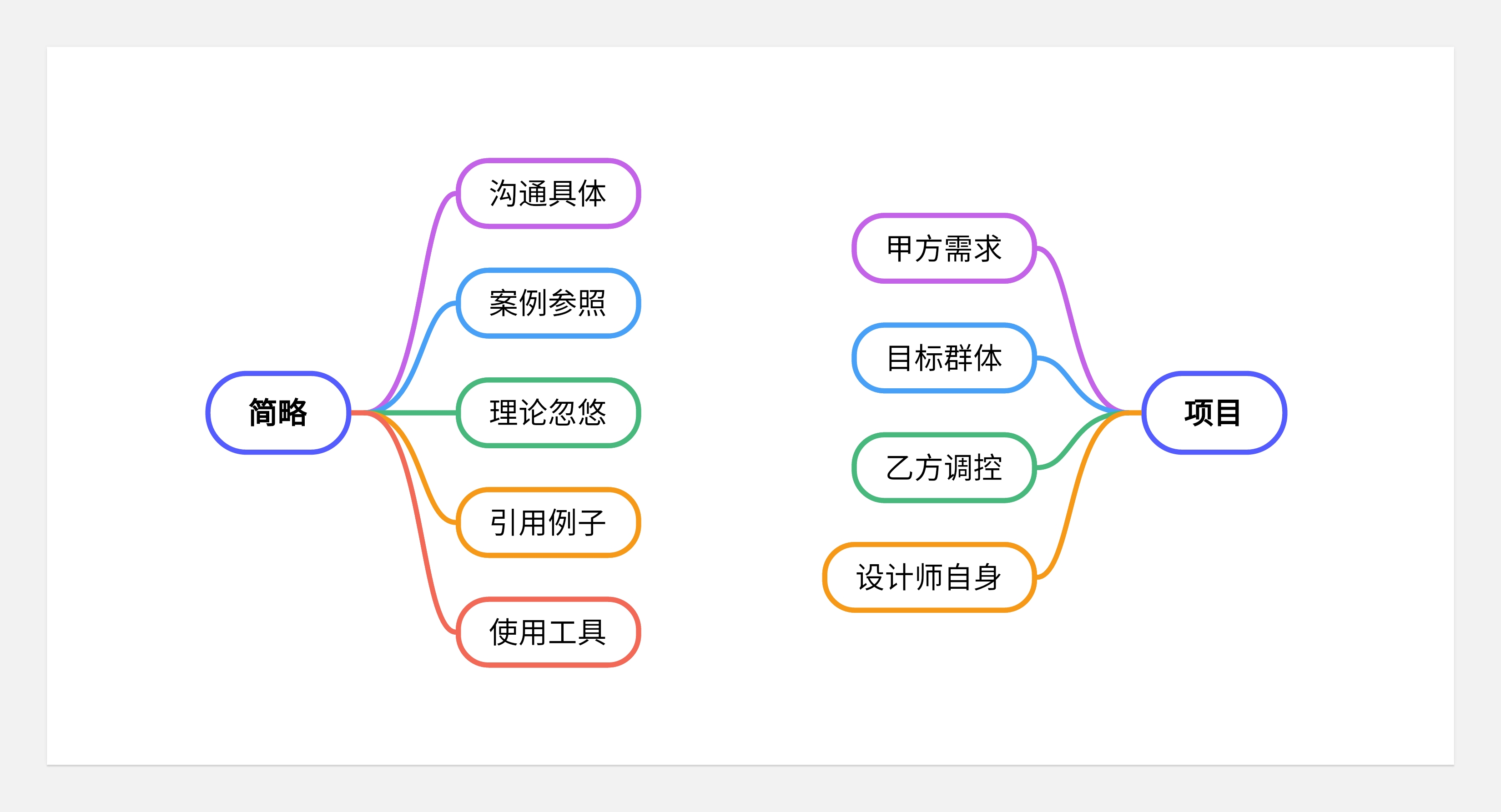

怎么个具体法?上面有说到过,这里总结一下吧。

利用

star

和

smart

工具来进行总结,对了,要善用工具,比如现在的 ai 和其他的智能软件,或者其他的模型库等,提高效率的同时能为自己节省些时间摸鱼

先了解对方的背景:做什么的产品,海报还是啥?时间多久,付出多少预算?预期如何?以往的设计是如何的,打算尝试新的吗?

任务:要怎么入手?每个人做什么内容?先做好草稿草图沟通过之后,分配好工作内容,你做信息搜集,他做设计执行,他做动画演示等,其实这些最好一两个人做,彼此熟悉的,更好的统筹和交付。

执行:分配好任务,该做什么就做什么。

总结:记录好方便后期对照

s:具体的 m:可衡量的 a:可实现的 r:相关的 t:有时限的。

做好这些工作,再询问一遍,

比如“更好的用户体验”换成“更高效,更趣味”….

再比如“用户更喜欢的产品”换成 想让用户喜欢什么?感官-视觉-流程体验….

我知道很多设计师都不喜欢这么繁杂的,你就记住,具体的沟通方案,对方想要的案例是什么样的,有没有喜欢的参考,然后按照方向去做就行了。期间交付沟通的时候可以说一下自己的理解,也就是忽悠一下对方,这里哪里好?哪里怎么样,这里是大厂都在用的等。人呢就喜欢这些市场先验的,有反馈的,比如很多人看视频,出现了一句引用名人的格言,名人的经历故事,他就会更加相信这个视频,具体是什么原理?应该是叫做内心投射效应,觉得是名人所说的,就会让人更加相信。

五、品牌的涵义

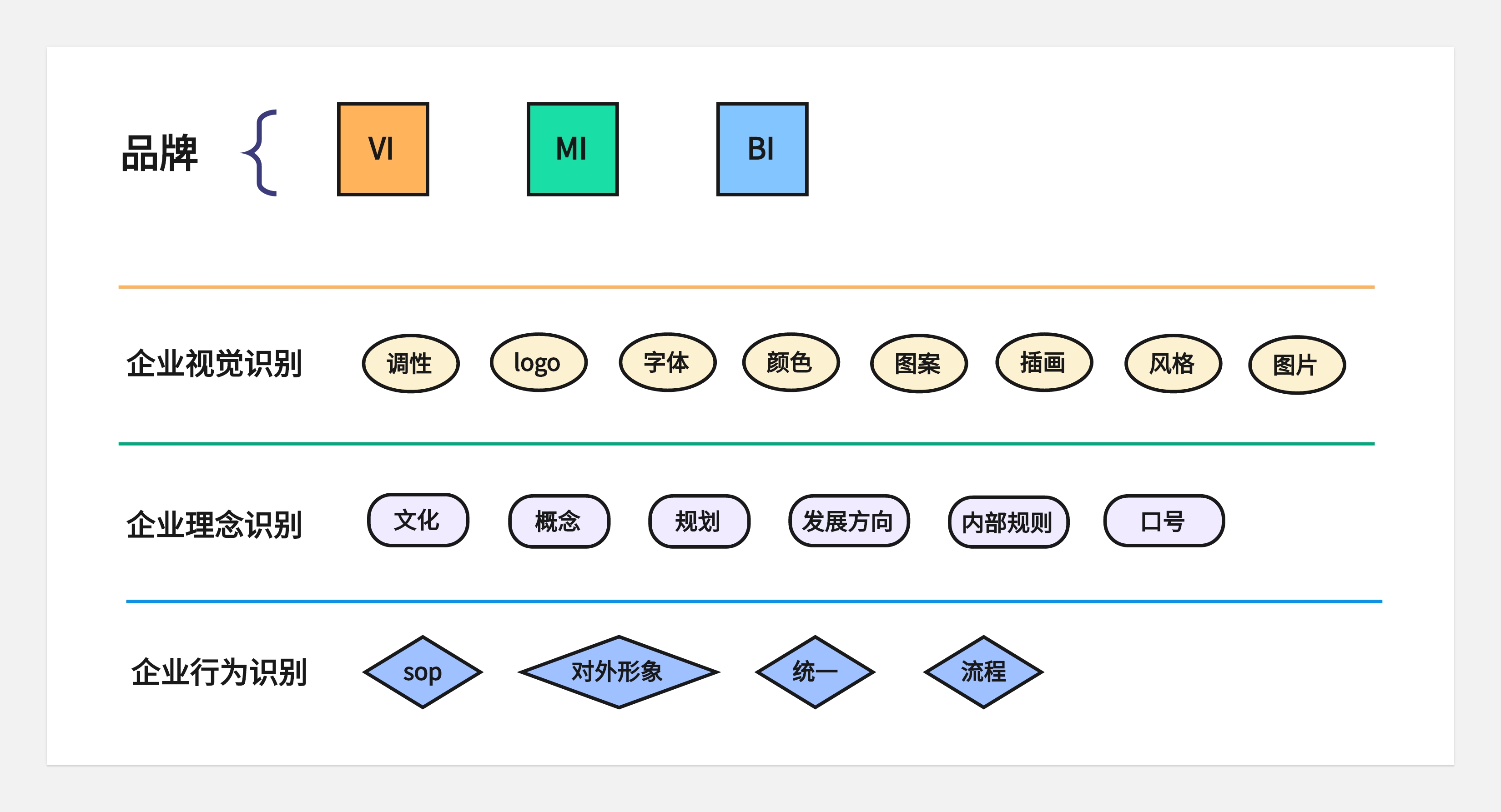

品牌在市面上的解释为三个方面的识别,分别是:

- 企业理念识别——Mind Identity(MI)

- 企业行为识别——Behavior Identity(BI)

- 企业视觉识别——Visual Identity(VI)

VI:

公司刚成立的时候比较穷,员工能打最重要。衣着服装上没办法统一要求,

所以大家也就随便穿穿。

后来公司上市了,老板觉得公司干的牛逼还不够,需要看起来也很牛逼。

所以委托了专业设计师定制了一套VI。员工们有了做工精良的统一制服,办公用品全部统一了形象,门头导视与宣传资料也有了特定的格式。公司视觉形象有了很大的提升,看起来是一家上市公司的样子了。——让公司的外形符合公司的要求,这就是VI。

BI:

但是员工来自全国各地不同阶层,大家生活工作习惯差异很大。

所以老板设立了一系列行为规章制度,告诉员工工位应该怎么整理,工作需要如何交接,自身行为应该符合哪些规范。现在的员工们无论家庭条件成长经历如何,行为上都符合一家上市公司员工该有的形象了。对公众的外部形象也是如此,做出的行为是让用户怎样认为,而不是自己怎么认为——让员工们的行为符合公司的要求,对外展示以及他人的看法是较为相符的,这就是BI。

MI:

雇主与雇员是交易关系,简单点说就是拿多少钱干多少事。然而一家伟大的企业一定需要激发员工的工作积极性。所以企业得树立一套自己的价值观,即是“我们企业的使命是什么、愿景是什么,经营理念是什么,我们鼓励什么样的行为,排斥什么样的行为”并吸引价值观与企业相同的员工。员工如果认可企业的价值观,自然可以避免很多观念上的摩擦并且发挥出更强的工作能力。

——让员工认可公司的理念与发展方向,这就是MI。

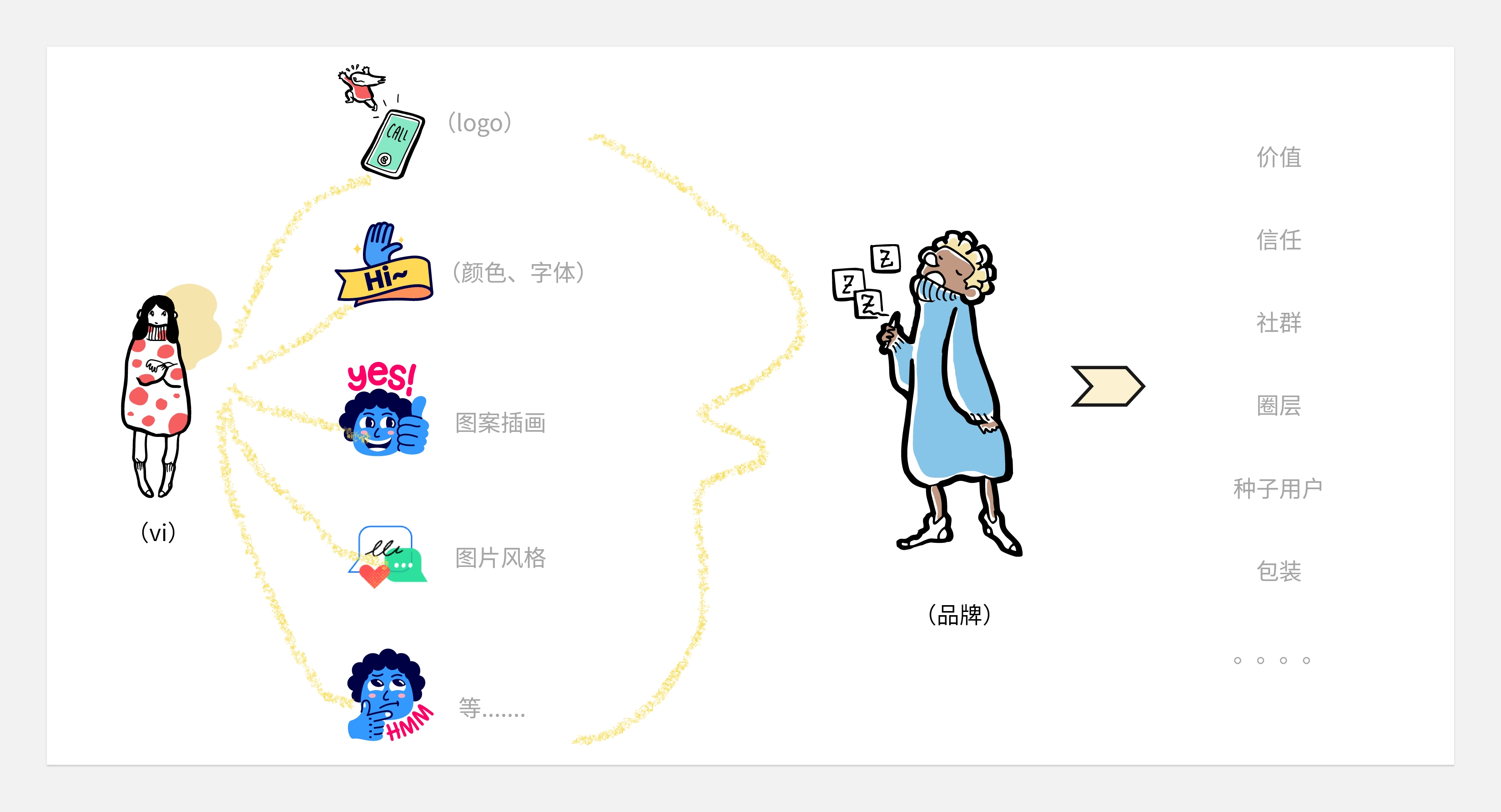

这三个东西的难度依次递增,实现后的收益也是一样。一个好的设计师加上足够的钱就可以解决VI问题,BI却需要强大的企业内部执行力与合理的规划。MI的制定虽然并不困难,但是你很难让人从内心深处认同并执行这个东西。你可以理解为VI是光鲜亮丽的外表,BI是优雅有教养的举止谈吐,而MI是人格魅力。光鲜的外表让更多的人想要接触你,但人格魅力才是愿意跟你走多远的最重要的指标。

还是那句话,先有理论支撑,进行实践检验,才有了我们现在所看到的每个品牌,然后企业再马后炮的赋予品牌各种形象、内涵、各种符合目前市场趋势、审美的外表。

如vi当中的:logo、字体标准、品牌颜色、辅助元素、图形插画手绘、图片和图片风格、整体品牌的调性、个性和形式。其实这些应该是先有了品牌再去进行对应设计的,而不是先大刀阔斧的操弄一番,先花一大把的钱在上面的。而是有了一定的成绩,再去包装,附加“远不止于此”的价值,附加一种信任感,一份认可感。

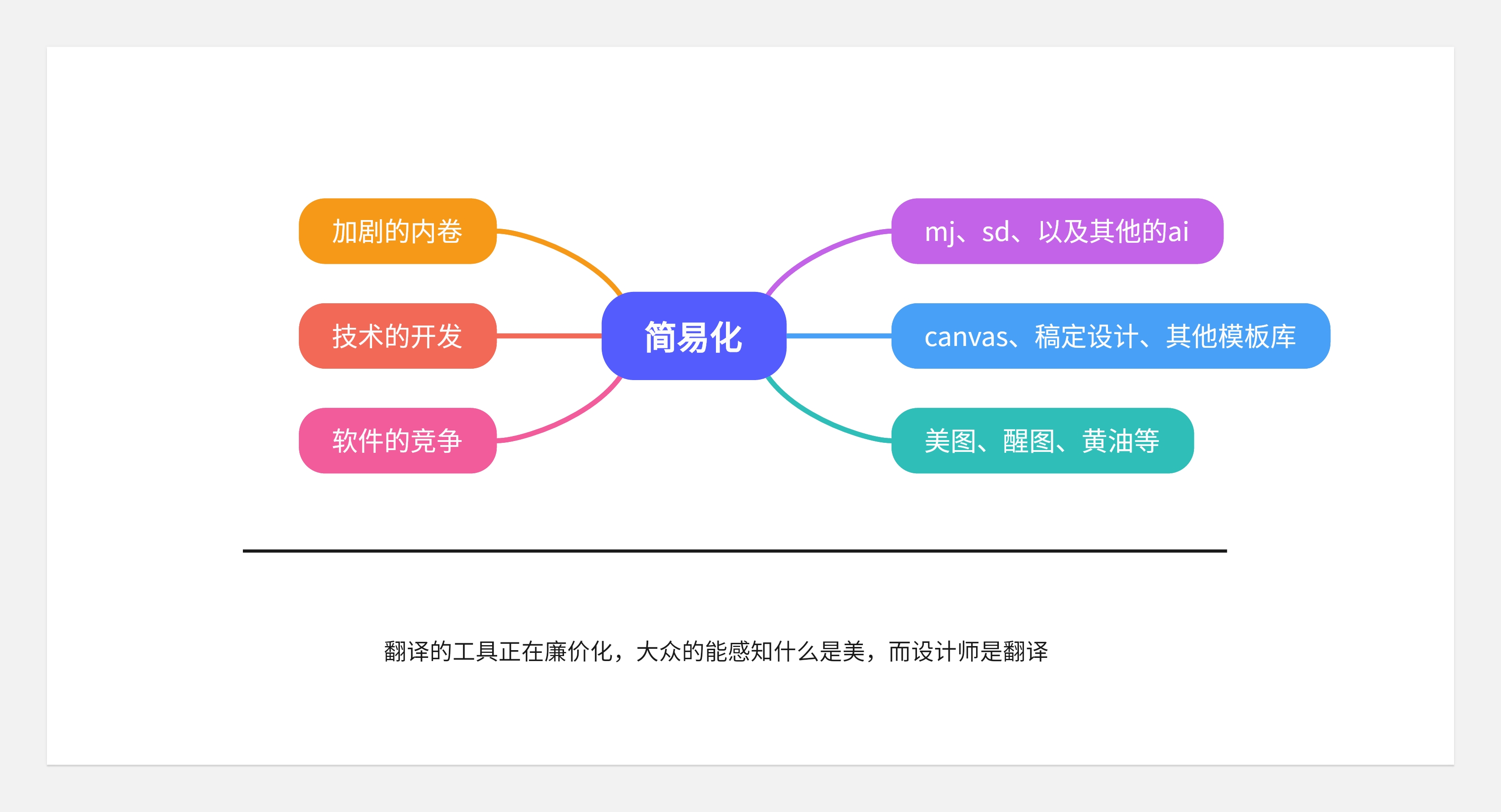

简易化

所以发展到现在,出现了新的技术,ai,之前也出现了各种模板网站,基本是偏向大众化的。比如canvas、稿定设计、美图秀秀等,越来越简单化,越来越符合大众。

翻译的工具正在廉价化,大众的能感知什么是美,而设计师是翻译,以往的专业ps、影楼、以及图文店铺、设计工作室等,被这些简单化的东西替代了,这是给大众使用的,代替设计师的。你不需要知道设计的过程,而是对结果的取舍。

我知道有人不服,别不服,你所在的圈子可能只适合自嗨,对比大众,觉得自己优越有审美,觉得不懂设计的人土到掉渣,不懂审美。但别人不需要你的认可,在发达国家其实也有这种情况,再好的设计之都也会有设计师们认为的土设计,为什么存在呢?可能审美差的那一代没走完吧。

也可能是各有个性,比如高田唯,觉着千篇一律的形式风格,他却回到了“土设计”上面,其实这不也是一种轮回吗?审美的轮回,在循规蹈矩的时候,总有反叛者标新立异。

我自己表达的也很有局限性,不代表所有。其实我是蛮悲观的,有句话悲观者永远正确,乐观者永远前行,不知道,等时间才能检验。

我并不希望看到设计如此的不值钱,如此的廉价,但时代需要,经济需要,别人需要。做不到顶尖,做不到有话语权,那就只能妥协和迂回,寻找一个中间值了。

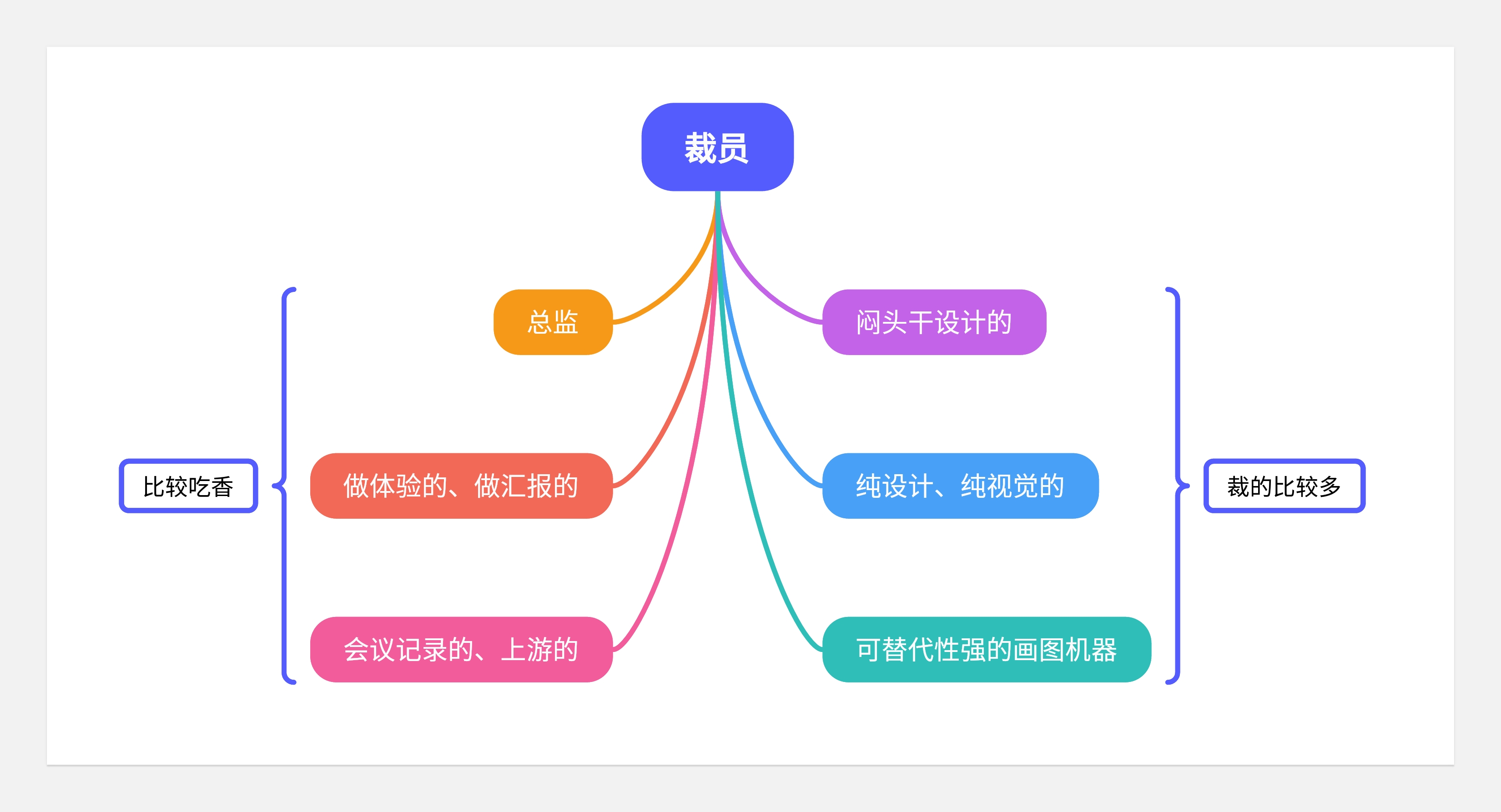

说点题外话吧,关于裁员

在现在这种裁员情况下,很多的总监结果很好,不仅没有降薪,反而涨薪了。我不做讲解,你们自行判断。

为什么?因为,下属的人基本被裁了很多,但是由于AI的出现,那他的,成本降了很多,但是效率并没降很多,所以他整个人的收入提上去了,所以总监的收入还可以。

第二,公司里边负责做体验的、负责做汇报的、负责做会议记录的,这些人吃香的喝辣的。因为公司里边现有的人不多了,很多都是拿AI去替代了。那么公司里边很多人其实只是要证明你做的有多好,这些人吃香的喝辣的。所以为什么总有人吐槽设计师在公司里啥也不是,谁都能提一嘴说两句。

但是公司里边什么人被裁了很多,就原来不吭声的,闷头做设计的,甚至设计实力很强的一帮人,这些人被裁的很多,是纯是视觉,纯是美感,纯是画图标,或者纯是手活很强一部分人。

由于被AI冲击的很大,这部分人被裁了很多。然后,招了一批薪资很低的,原来可能是1万多的,现在都是三四千或者五六千的这些设计师去代替以前那些人的工作内容,这些人被招了一批。

另外,现在大厂,基本上要的人是这样的,他不再要那些,首先他们很少从社招网站上去招人,都从自己的内部的人才库去捞人。

然后,另外,现在就很多的设计师,他们需要更多的其实是运营的能力,就是直接获取流量能力。

就像我昨天跟你说的,就是你需要去证明你的流量获取能力,怎么证明?你的粉丝数,自媒体号,这些是最直观的。为什么不是作品集之类的?因为这些造假的太多了,也不这么直观,而且只能对内,对有相同审美的,有知识理论的才能知道高低。

把设计比喻成马车,第一批汽车出来的时候,还没有马路水泥路,都是泥路,也没有加油站,现在的马车(设计)还可以用,以后变成了都是高铁和水泥路,也许大部分设计师要面临上下游转移的抉择,甚至是没有选择的余地。

吃香的永远是那些不止懂得纯设计的人,他们有更开阔的视野,有对商业的理解,对市场的检验,对用户的研究等,也许你就在给他当工具人使用,帮他完成这个设计,而他指挥着你。并不是说纯设计不好,只是当下来说,做不到有一定影响力,去不到有意思的公司的人来说,确实是面临一个选择的。

学设计其实好处蛮多的,可以了解到各种文化,背景,还能了解用户的心理,接触多种不同的人群,甚至能学到心理学,经济学的一些知识,拥有更显著的洞察力,细节的观察,形式的创新等。

现在找工作确实比较难,但你能说会道,拥有多方面的知识和深刻的思考能力,我相信找到一份工作并不难。

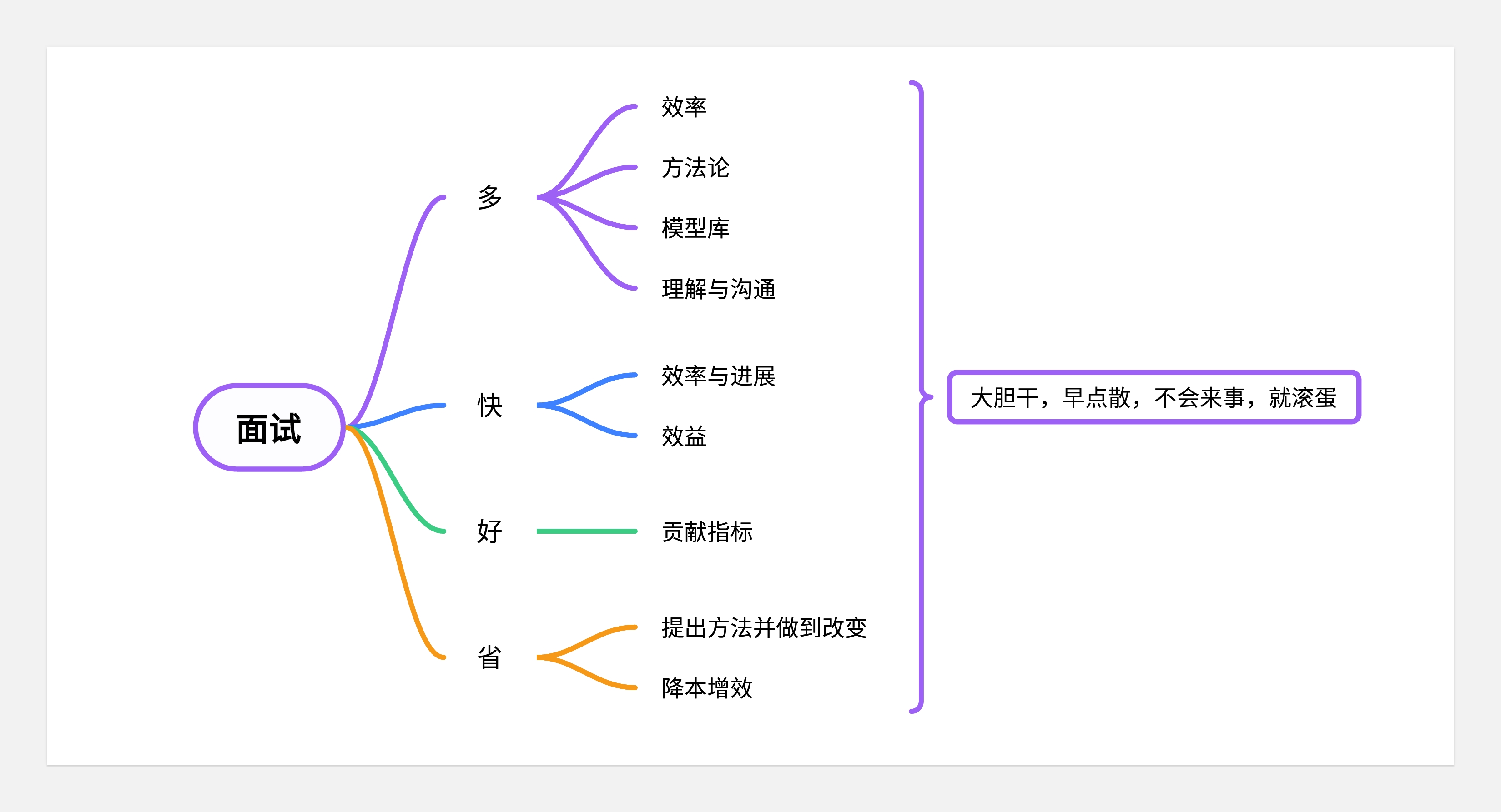

六、谈谈面试

其实对我来说,面试就是一种服从性测试和成本管控。

现在市面上我看到有许多教人大胆撒谎,轻松畅聊的方式进行面试,其实这并没有错,一般来说能够如此的顺畅沟通,对答,以及能把对方的问题回答得有理有据的,都是有所下功夫的,自身也有所能力的。

即使设计执行没有纯设计、纯视觉那帮人强,可沟通协作与客户对接交流等方面却是很不错的。上面说到过,被开的有挺多都是那种闷头做设计的,纯设计和纯视觉的,他们活在了自己的世界里,只管干,只管符合美学,只管不断的被命令修改,直到某一天崩溃,在网上的小群体设计师组成的圈子里发泄这些愤怒和不满。

面试的多快好省:

第1点多:你的工作量是不是比别人多?比如:你一个人做了好几个人的设计工作量。或者能否有自己的方法论和见解,有没有自己的模型库,对设计的理解、多结果的输出、对客户的要求洞察等。

第2点快:你是否做了什么,提高了公司/团队的工作效率?要用数据来表达你为公司带来的效益、加快了项目的进度情况。

第3点好:你是否优化过什么流程、制定过什么文件规范、提升了什么数据指标、带来了什么好评等。

第4点省:你是否做了什么,给公司省了多少费用、或者带来更大的收益。

其实这几个都在说:你有什么价值?对自身、对公司、对团队、对客户能够带去什么价值?有没有自己的独特性和不可替代性?

对,现在讲的是价值,很残酷对吗?把人变成物品,所有的付出变成了可通约的数量,指标可以被计算,付出可以被衡量了。

七、最后聊聊其他的

上述是哈特穆特·罗萨所说的异化。

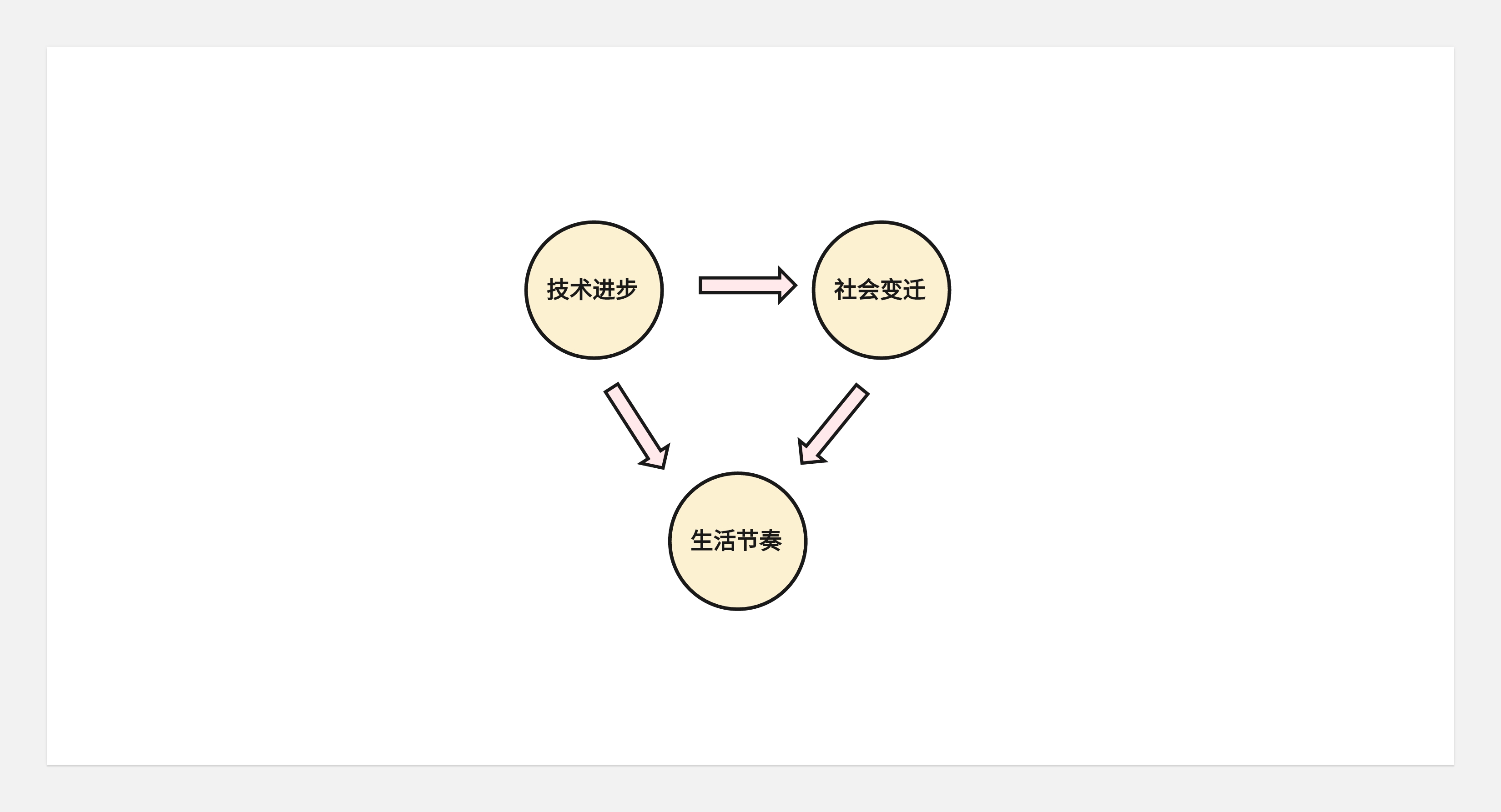

技术的开发导致了社会变迁,社会变迁又进而影响了人的生活节奏,现在是否变得很忙了?

以往手写书信的时间转变为发微信消息的时间,甚至要在同一时间内处理更多信息。

经济学家凯恩斯预言道:

未来的技术发展可以使得人们每周工作不超过15个小时,人们可以从事更多自己喜好的工作,有的陷入了无聊中。但他并没有看到技术开发的背后是资本所掌控的,资本论中说到,早先拥有生产资料的人拥有了社会权力,他们支配了劳动力的时间,什么是社会权力?通俗的说,我家有织布机,可以生产物品获得金钱,而你没有,但你需要生存,于是过来应聘工作员,我付给你薪资。从手工业时代转变为工业化时代,从最初的强权制度变成现在的隐性控制。

什么意思?你现在得生存吧?得工作,拿时间换钱。以往还有反抗,资源的重新分配,现在呢?有合法的律法去维护,表面上是维护所有人的权益,实际上是维护了拥有工具压迫无生产资料的人。但现在又没法说理去,因为都合法化,你不干有的是人干对吗?老板并没有胁迫你也没有软禁你,只是对方有资料,他就可以支配一部分人的生命时间。

扯远了,通篇谈到了设计转行,设计的思考和品牌的思考,以及面试的一点看法,再闲聊了一些乱七八糟的。

八、最后总结一下吧

1、如果你真的热爱设计并且能从其中找到成就感和正反馈的能量,一进入设计状态就忘乎所以的话,那么你很适合设计,也可能走出自己的路。

2、设计的审美大多数是依照市场的改变而变化的,市场选择的东西要试着去相信,可以参考,不表示要一比一的模仿,加入自己的想法和理解,也许能有新的东西出来。

3、接到委托之后先具体化的沟通,理解需求,复述你的理解,让对方同屏,之后再进行更具体的论述,能减少之后的许多麻烦。

4、品牌是披着各种虚拟皮肤的人,其实可以看成是人,有自己的形象,有自己的内涵,也可以随着时间的改变而进行调整。它可以是身价高贵的身份象征,也可以是亲民平和的形象,就像是每个人都在带着面具,见人说人话,见鬼说鬼话,等到它定型之后,变成了某有个明星形象的时候,此刻它只能是这个形状,在这个形状之上进行各种维护、宣传、打造、让它链接用户,塑造更加深刻的信任感,让用户明白,在此起彼伏的人海(品牌)中,坚定的选择你。这时候你的本身被清洗了,其实你本身和其他人一样,拥有的五官和身体是一样的,只不过你被赋予了一层身份,这一层身份代表着拥护者选择的品味,圈层的归属,花钱在你身上是为了找到优越感,满足虚荣心,这就创造出了高溢价的情况,降低了所以商业运作的成本,获得了更高的回报。你的经营公司会更上一层楼,而你备受瞩目。

5、工具的使用,star和smart法则,以及学会利用ai,利用模型库,建立自己的模型库,得会复盘总结,形成自己的方法论。

6、品牌的vi、bi、mi,其实做出流程,具体化思路,做一个品牌提案并不难,难的是怎么让用户找到你,并认可你的设计和理念,是否能够真的帮助到他,是否能够让他省钱和盈利。

7、对设计行业的悲观看法,越来越大众化、简易化,普通人利用工具之后只需要抉择过程和结果,他们只需要结果,而设计师更看重过程。Canvas和其他模型库与各种软件的迭代,大部分设计师被替代是在所难免的,现在来说还未普及,信息差还存在一定壁垒,不至于消解的这么快。不过倒是需要做好提前准备了。

8、要学运营获客的能力,不要只纯设计和纯视觉,最有力的证明不是作品集多优美,而是实际的案例是否能够出现在人们的视野里,你自身的能力是否能够具体化。

9、面试的一些看法,服从性测试和成本管控。你有能力吹牛就能进去,进去之后发现每个公司基本都有自己的标准流程,你只需要在这些流程之上做出一些新的改变,或是能够会用即可。我觉得面试官看待面试者的能力有好几个方面,内在的潜力和发展趋势,沟通能力,思维能力,合作能力,对市场的趋势看法和人群变化的趋势等。

本文由 @王富贵儿本人 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

写挺好,就是篇幅太长,能分几篇写就更好了。

可能在这边的平台不太适合用长文,确实是有点长,不过这个需要连贯性才行

确实,具体情况具体分析,像小米花两百万仅仅只是把logo的边角改圆了。

是的呀