产品经理的第一本书 Vol 1.1 解构产品

在互联网产品快速迭代的今天,产品经理的角色变得愈发重要。但什么是产品?产品又该如何设计与优化?本文从产品定义出发,深入探讨了产品背后的逻辑与本质。

一、定义

产品并非只是一个APP或者网站,我们身边处处都是产品,电脑、手机、灯都是产品,而且它们的历史比APP要早得多,也是产品经理最早的起源。

它们有以下共同特点:

- 特定人群

- 特定场景

- 特定需求(目标)

- 商品

概括来说,是满足特定人群在特定场景下特定需求的商品。

【1】以传统产品-灯为例:满足人(特定人群)在环境可见度不高(特定场景)下能看见环境(特定需求)的商品。

因而对于灯而言,亮度是最为重要的。

能满足同样场景下需求的还有蜡烛、柴火,在灯还未发明出来和不具备使用灯的条件,人就会使用蜡烛等替代品。只是随着电力的覆盖,灯价格降低,使用灯变得更具性价比且安全,所以蜡烛也就退出了历史舞台。

【2】以互联网产品-外卖APP为例:满足学生/白领/社区用户(特定人群)在不出门且时效性要求高情况(特定场景)下能快速买到需要物品(特定需求)的商品。

因而对于外卖产品而言,快速送上门是第一诉求,对于公司而言无疑就是运力和分配策略。我们发现需求中涉及到“买”这个行为,价格合适品质过关是第二诉求,如果你的价格过高,用户就会降低自身对于快速送上门的需求,选择出门自己购买,或者在电商平台上下单。

其实不少平台是倒在了第二诉求上,一味的追求快速送上门,例如半小时送上门,1小时送上门,实际上很多物品是不需要追求这么快的,相比而言,品质和价格才是关键,所以次日达的社区团购才有机会。

下面展开说下特定人群、特定场景和特定需求

1.1 特定人群

人,既是复杂的,也是简单的。

复杂在于人有七情六欲,每个人所经历的事情都不一样,你无法让所有人都满意,也便有了有一亿人在教张小龙做产品,也便有了iPhone被这么多人吐槽。

简单在于人经过学校和社会的教育,会形成潜意识和集体人格,相同地域和相同年龄段的用户认知和行为上是相似的。

因而当我们设计一个产品,只有确定了特定人群,去分析特定人群的特点,才能保证我们的产品需求是收敛的。

我们可以正向和逆向的来确定特定人群

- 正向:即通过年龄、消费能力、城市地域、性别等来划分人群,去分析他们的特点,适合于没有想法时观察市场机会。

- 逆向:即通过单个用户的需求和场景去分析哪些年龄段、城市地域、性别是符合这些特点的,适合于已经有初步想法/产品,需要进一步扩大市场时。

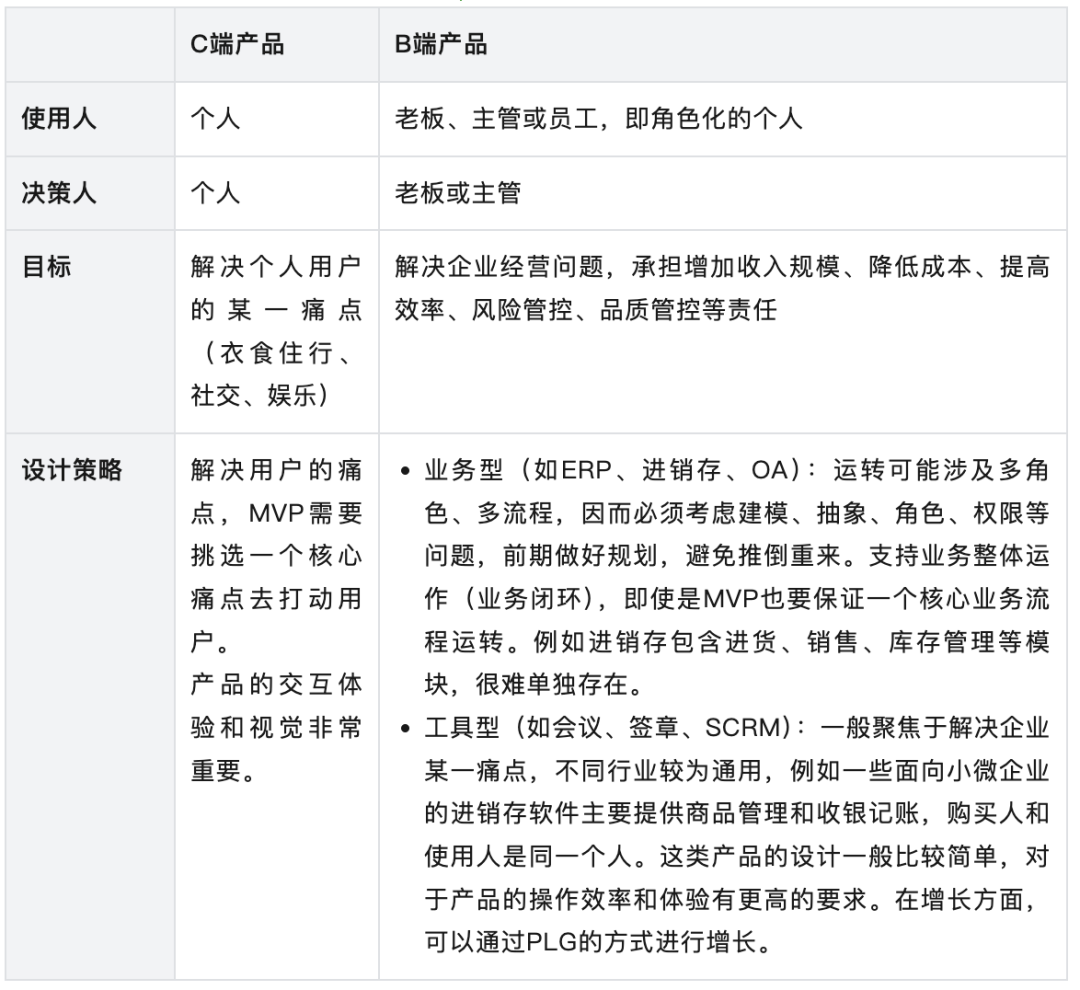

同时正由于人的复杂和简单的矛盾,也就导致了C端和B端设计的核心不同:

- C端:需要的是顺应用户的本性,即懒惰。

- B端:需要的是顺应企业的本性,即降本增效,实际上是反人性的,因为工作本身就是反人性的。当然,因为使用产品最终还是“人”,人本质是懒惰,因为B端产品在设计细节上也应该顺应用户的本性。

1.2 特定场景

梁宁老师提出过一个观点:

场景,分为“场”和“景”

- 场:即时间和空间。

- 景:即情景和互动。

当用户停留在这个空间的时间里,要有情景和互动让用户的情绪触发,并且裹挟用户的意见,这就是场景。

如果一个“场景”用户并没有情绪的触发,这不能称之为场景。

场是景的基础,当用户处于不同的时间和空间下时,情景可能会是不一样的。

例如同样是一瓶水,当用户在家里和在沙漠中就大为不同。

同样是点外卖,用户在公司和在家里也大为不同。同样是在家里,和父母一起住,自己一个人住也很不一样,越是人口流动大的地方,外卖的需求越旺盛。

只有能触发用户情绪的场景才是真正的流量入口。

互联网商业的三个核心:产品、流量、转化率。

产品的比拼、流量的抢夺、转化率的优化,就是互联网商业竞争的全部。

所以我们看直播电商和传统电商,同样是购买商品,用户所处的时间和空间不同的。

传统电商用户是一个个体,可以理解为在自己的房间里,此时用户是相对理性的。

直播电商是在一个群体中的个体,《乌合之众》里提到当用户在某一个群体中时,就会展现出这个群体的特征,失去自己个性和理性思考的能力,被群体的情绪带动自己的情绪,从而让自己的行为被情绪推着走。

如何确定这个场景的需求要不要做,我们可以看这个场景发生的频率和共性,即高频、低频,优先满足高频共性多场景下的需求。

1.3 特定需求

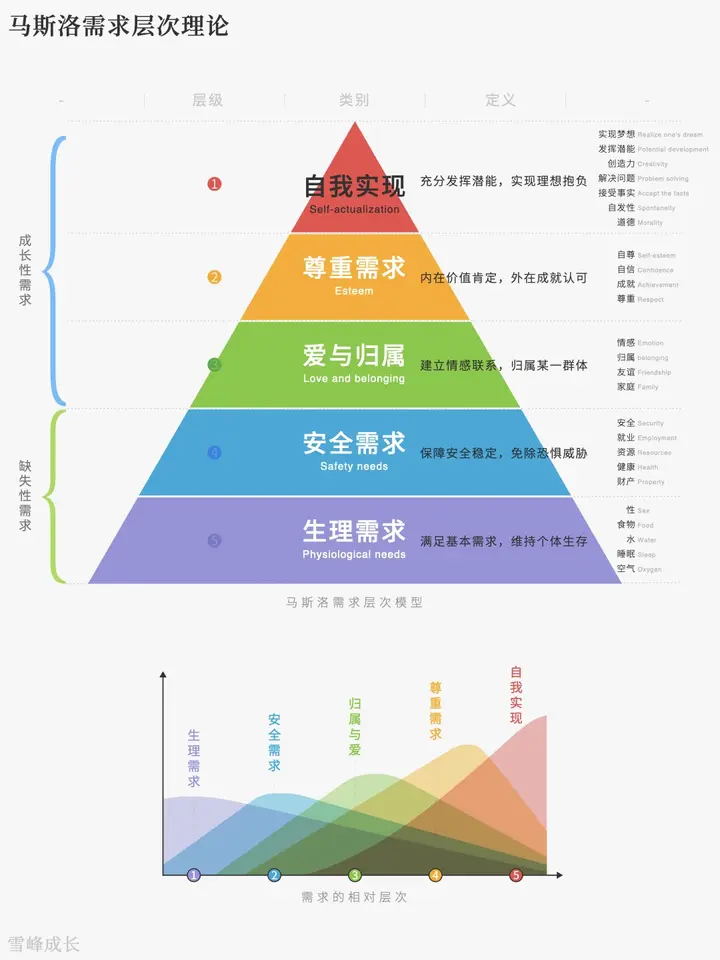

马斯洛提出过一个五层需求模型

今天我们在用的产品,都是在满足人的这几类需求。

越是底层的需求,越为大众,也越为刚需,实现难度越低。

相反越是越高的需求,越为小众,也越为非刚需,实现难度也越高。

因此当我们在用一个产品,或者想要做一个产品,可以思考一个这个产品要解决的是用户哪个层次的需求,确定了层次,产品的上限基本上也就确定了。

而在我们工作中,经常会遇到用户给我们提需求,而大多数情况下用户给我们提的不是需求,而是要怎么做。这个很正常,用户无法像产品一样有逻辑,也不会很有耐心,所以只能称为“原始需求”。

我们要做的就是分析这个“原始需求”背后的场景,在这个场景下要解决的问题、满足的需要、实现的目标,最终围绕着目标去设计产品,才能实现用户的真实需求。

1.4 商品

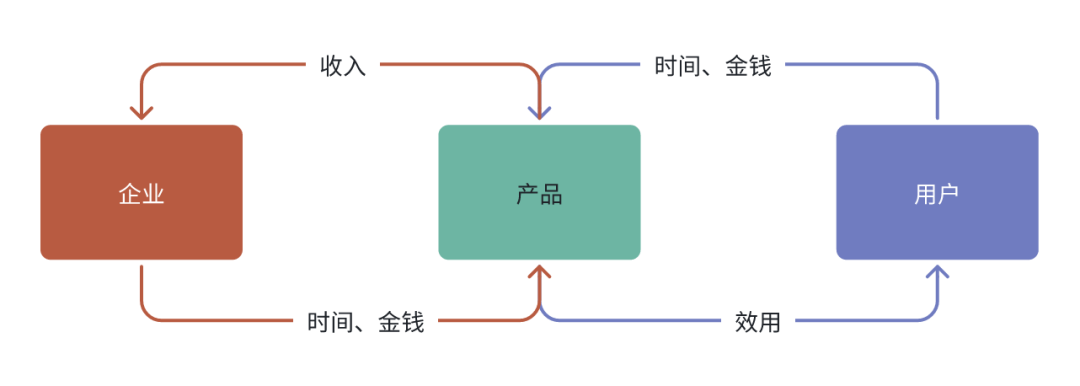

下图为企业、产品、用户三者之间的关系(出自《俞军产品方法论》)

企业投入时间、金钱开发产品,使得用户从产品中获得效用(即解决用户的痛点)。

用户在产品上付出时间、金钱,使得企业从产品中获得收入,实现循环。

企业和用户之间,是通过产品这个商品进行交易,只不过除了金钱之外,还有时间。

二、产品的分类

以下内容部分来自于《决胜B端 第二版》

产品按照面向对象可以分为两类:C端和B端。

2.1 C端

C端产品也叫2C(to Customer)产品,是面向终端用户或者消费者的产品。

C端产品的特点:

- 注重交互体验

- 数据驱动(关注产品的日活、UV、PV、转化)

- 运营也很重要:产品负责生孩子,运营负责养孩子

按照实现功能可以分为以下几类:

- 工具类:提供独立功能解决某一类具体需求,例如墨迹天气、美图秀秀等。

- 内容类:为原创或聚合内容提供分享平台,内容产生形式包括OGC(Occupationally Generated Content,职业生产内容)、PGC(Professional Generated Content,专业生产内容)和UGC(User Generated Content,用户生产内容),例如今日头条、喜马拉雅FM等。

- 社交类:实现陌生人、熟人之间的沟通交流,例如微信、脉脉等。

- 平台类产品:作为双边市场平台服务方,帮助买卖双方实现交易撮合,例如淘宝、滴滴、Airbnb等。

2.2 B端

B端产品也叫2B(to Business)产品,使用对象是企业或组织,用来解决某类经营管理问题,承担着为企业或组织提高收入(规模)、提升效率(效率)、降低成本(成本)、控制风险(风险)、保证品质(品质)的重任。

B端产品真正的本质就是解决企业痛点,实现商业价值:提升企业内部工作和流程效率,让效率在企业中、部门间、团队内流转起来,从而实现产品本身的商业价值。用一句话概括,即降本提效。

B端产品的特点:

- 用户是一个群体,如销售、HR、财务

- 用户和客户是不同的人

- 效能第一,体验第二

- 强调抽象和逻辑

- 收益难以量化

按照产品特点可以分为以下几类:

- 业务类:包括ERP、CRM、SCM等。

- 工具类:包括电子签章、会议系统等,如E签宝、腾讯会议。

- 交易类:即交易系统,如有赞。

- 基础服务类:对某些软件能力进行抽象化下沉后的公共组件和服务,如个推。

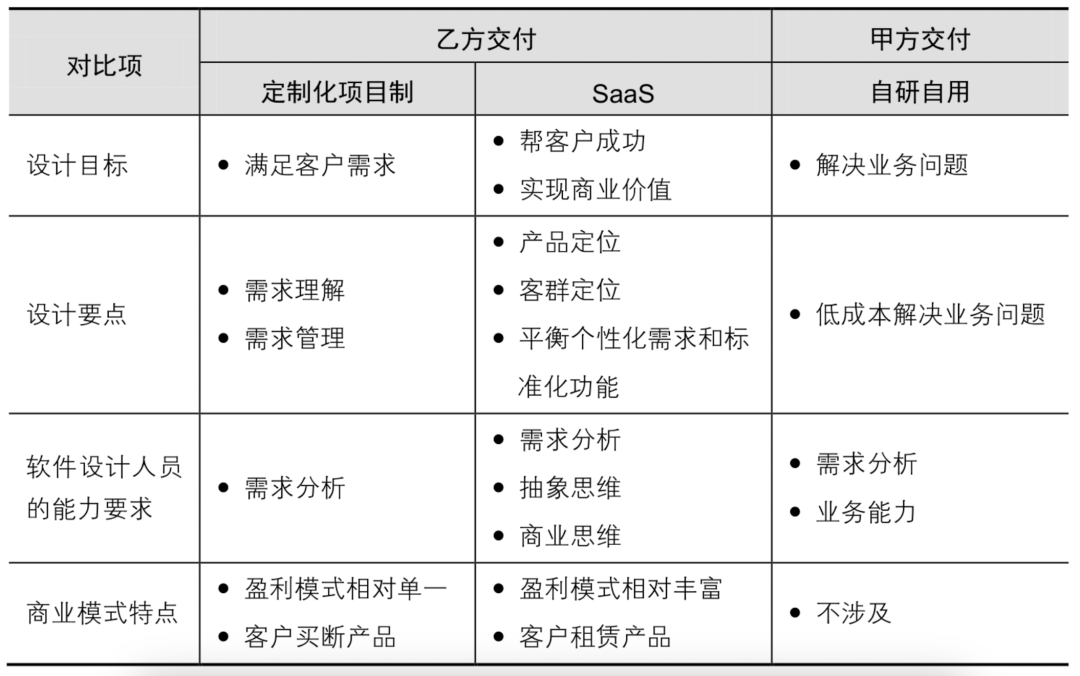

而不同特点的产品下又有不同的交付方式:定制化项目制、SaaS和甲方自研,在设计目标、设计要点和对产品经理的要求有所不同。

2.3 C端、B端、SaaS产品的区别

SaaS产品

软件即服务,通过云端的方式提供软件服务。

既可能是B端产品(如纷享销客),也可能是C端产品(如腾讯文档),主要看为谁解决问题。

作者:产品经理费德 公众号:费德漫谈产品

本文由 @产品经理费德 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益