用户画像,怎么做才有价值?

在当今竞争激烈的市场环境下,用户画像成为了企业了解客户、制定营销策略的重要工具。然而,许多企业在制作用户画像时存在诸多问题,导致画像无法有效推动业务行动。本文深入探讨了用户画像的常见问题及其原因,并提供了实用的方法和标准,以提升用户画像的价值,助力企业精准营销和业务增长。

用户画像人人都在提,可真给了一堆“性别,年龄,消费频次……”以后,又能发挥啥作用?到底怎么做才能更有价值?今天一篇讲清楚。

01 用户画像常见问题

一提到用户画像,很多同学都给这些:

男女比例4:6

30岁以上占比40%

M:平均年消费500元

F:平均一年消费6次

……

这种东西给出来,很容易换来一句:你分析了啥???看完得不到任何结论。于是有同学会标注上:“这个用户买了1次500元,5天没卖了,所以得让他买!”……结果换来更猛烈的吐槽:

你说他买他就买呀!

买啥产品?

在哪里买?

咋通知他买?

他要是本来就会买呢!

……被轰的晕头转向……

到底问题出在哪里?

02 报告没用的原因

最大的问题:单纯罗列用户标签,没有判断标准,无法推动业务行动。

比如男女比例4:6,所以呢?这个比例合理吗?不合理吗?没有明确判断。

况且,业务部门对用户情况有一定的预判。比如:“我们的目标用户以女性为主”,即使不看4:6,他也知道是女性多,看到6和感觉差不多,自然会说:“我早知道了”。

第二大问题在于:仅靠少数标签组合,很难推动业务行动。比如“因为用户消费了1次500,所以得让他消费600 ”。只考虑了消费频次,金额,对于怎么推送信息、用什么产品、用什么活动,没有细致考虑,就会让业务难以下手。

就像你去吃面,进了面馆喊一声:“老板一碗牛肉面”,老板大喝一声:“不!你不要一碗!我们的人工智能高级大数据分析师说你需要2碗!给我吃!”

请问这时候你是啥心情……

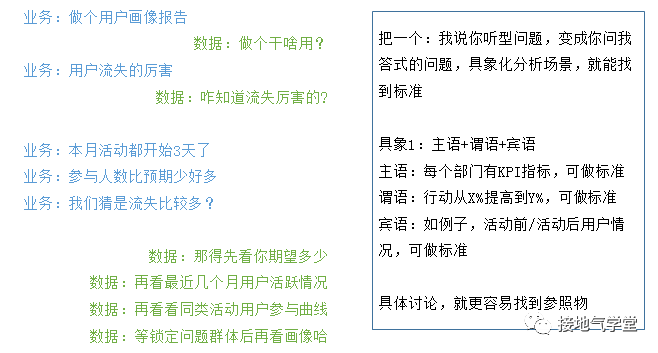

所以破局的关键只有1个,就是:找标准。让数据表达含义,不仅仅是一串数字。

03 提高画像的有用性

首先要区分场景。如果是第一次汇报,是可以用开头被猛烈吐槽的方式的。

因为第一次汇报时,领导/业务方对用户情况毫无了解。这时候事无巨细地列一堆数据,是很有帮助的。能够让大家详细了解情况,建立认知。

但是从第二次汇报开始,就不能这么平铺直叙了;对那些已经了解情况的业务方,也不能直接这么丢大白话,我们找判断标准。

常见的找法有这三种:

1. 从问题找标准。

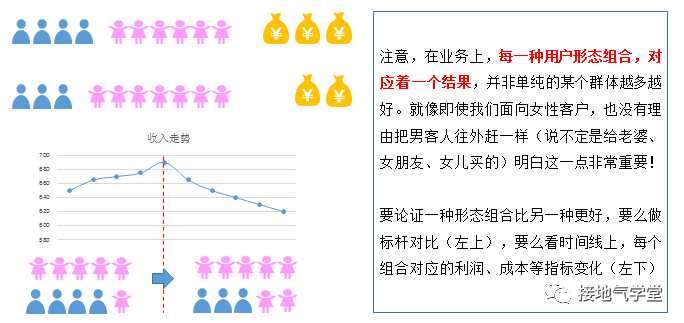

如下图所示,聚焦到一个明确的用户问题(比如流失,提升消费)上,先找到问题大的群体,再和其他没有问题的群体对比

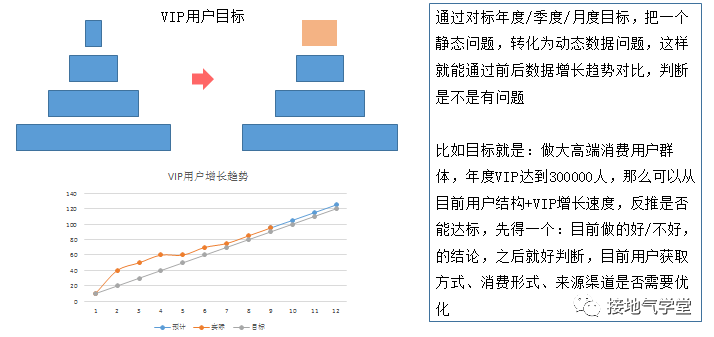

2. 从目标找标准

如下图所示,先明确:我们想做大XX类型的用户,有个清晰的目标人群后,其他人群和该群体消费力差异,活跃度差异自然浮出水面。

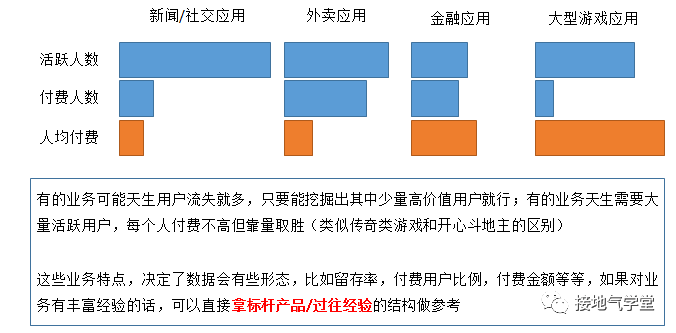

3. 从业务找标准

如下图所示,每个业务,到底想做到什么水平?当前业务,到底想以哪个群体为主,先清晰出来,之后围绕核心人群画像展开分析。

找到标准,清晰定义目标用户后,可以进一步看用户标签,形成业务行动思路:

- 来源渠道标签→ 哪里能获得更多类似客户

- 最近1次消费品标签+R标签→ 识别用户补货需求

- 高频消费品标签→ 识别用户消费偏好

- 高频点击内容标签→识别用户内容偏好

- 推送信息响应标签→识别信息推送渠道

每一类标签打法,之前有详细介绍,这里就不赘述了

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益