逆向需求挖掘法:产品经理打破内卷的“破壁刀”

在产品开发中,我们常常陷入“用户说要什么就给什么”的陷阱,却忽略了用户的真实需求。本文将介绍一种全新的需求挖掘方法——逆向需求挖掘法。通过分析用户的负面行为、解构伪需求以及设计减法原型,产品经理可以打破传统思维的束缚,发现那些被忽视的痛点和机会。

为什么要写一篇这样的文章,也是偶然的一次发现,让我觉得“逆向思维”的重要性。在我们团队中我见过PM在“用户说要什么就给什么”的惯性中疲于奔命,也亲历过用传统KANO模型分析需求时,被“基本型需求”和“期望型需求”的二分法束缚手脚的困境。某金融APP(这里为了商业隐私就不直接说明,有兴趣可以查阅一下)删除40%的功能后,用户满意度反而飙升——这让我意识到,比满足需求更重要的,是识别哪些“需求”根本不该存在。

逆向思维启示录:日本7-11创始人铃木敏文曾提出:“用户说不清想要什么,但会诚实用脚投票。”与其追问用户“要什么”,不如观察他们“拒绝什么”“抱怨什么”“用完即走的原因是什么”。这套逆向需求挖掘法,可能会正在成为头部公司破局的新武器。

这篇文章,我将分享一套被Airbnb、特斯拉等公司验证过的逆向需求挖掘方法论,包含:

- 如何从用户“负面行为”(如卸载、投诉、沉默)中提取真实痛点。

- 如何用“减法原型”验证需求的毒性(附某音频App案例)。

- 如何说服团队放弃“伪需求”(含金融行业实战沙盘)。

一、方法论构建:逆向需求挖掘的三大核心步骤

1、收集“负面行为数据”——比问卷更真实的信号

案例:某音频App发现,用户平均停留时长仅8分钟,但“收藏”功能使用率高达70%。传统思路会优化推荐算法,而逆向分析发现:用户因内容过载产生“收藏即满足”的心理代偿,实际需求是轻量化知识消化工具,而非更多内容。后续推出的“15分钟精华版”专栏,付费转化率提升到了300%。

工具:

- 埋点异常退出率高的页面

- 分析客服工单中的高频投诉词(如“太复杂”“没必要”)

- 监测社交媒体上的“卸载理由”

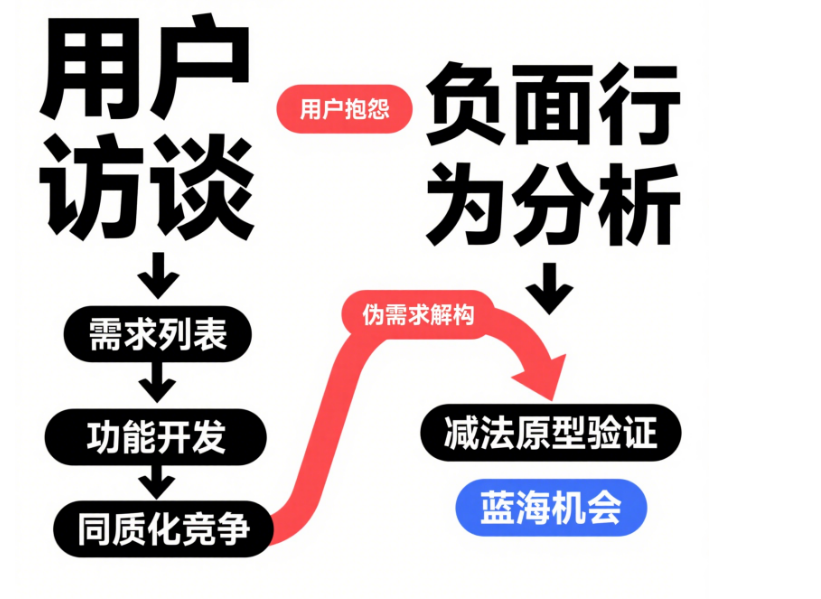

逆向思维挖掘流程图与传统需求调研差异:

- 传统路径:用户访谈→需求列表→功能开发→同质化竞争

- 逆向路径:负面行为分析→伪需求解构→减法原型验证→蓝海机会

2、解构“伪需求”——警惕用户的口是心非

用户常说“想要更快”,但特斯拉的颠覆性创新来自发现:用户真正痛点是“充电焦虑”而非“续航数字”。通过构建超级充电网络,将“充电等待”转化为“场景化体验”(如充电看Netflix),重构竞争维度。

伪需求鉴别公式:

伪需求概率=用户表达强度/实际行为一致性(当用户强烈要求某功能但使用率低于5%时,需警惕)

3. 设计“减法原型”——用限制激发创新

实践框架:

- 强制删除当前产品30%的功能

- 保留的核心功能必须解决用户“逃离场景”(如“不想手动记账”推出口语化AI记账)

- 用A/B测试验证“残缺版”的用户接受度

典型案例:Notion早期砍掉所有本地化功能,专注解决“信息碎片化”这一核心痛点,反而成为全球化效率工具

二、实战沙盘:金融理财产品的逆向破局

传统困局:

银行APP陷入“功能军备竞赛”:基金、理财、信用卡、生活服务全量堆砌,用户却抱怨“找不到最常用的转账入口”。

逆向解法:

- 挖掘“沉默的拒绝”:40%用户从未使用过APP内的“智能投顾”,深层访谈发现:用户不信任机器推荐,但需要“决策依据可视化”(如“为什么推荐这只基金”)。

- 构建“反脆弱”流程:将投资建议拆解为“3步质疑链”(历史回测数据→基金经理人访谈实录→同类产品对比),转化率提升200%。

数据佐证:某股份制银行通过逆向优化,将APP功能入口从58个精简至21个,MAU反增40%(参考数据来源:2024年银行业数字化报告)。

三、组织适配:如何让团队接受“逆向思维”

1. 建立“反KPI”实验机制

- 允许10%资源用于“证明某个主流需求不成立”

- 奖励能证伪假设的PM(如“用户其实不需要直播功能”)

2. 培养“批判性用户洞察”能力

- 用对抗式访谈替代焦点小组:“如果明天必须停用一个功能,您会选择哪个?”

- 开发“需求毒性检测模型”,量化评估每个功能对用户体验的潜在伤害值。

如果你也厌倦了在红海中内卷,或许该换个视角:用户拒绝的,才是产品进化的罗盘。

当行业都在追逐用户的“显性需求”时,逆向挖掘那些被忽视的“拒绝”“抱怨”“沉默”,或许能发现真正的蓝海。正如亚马逊创始人贝索斯所言:“用户永远想要更快、更便宜、更好的东西—但创新者的任务,是告诉他们连自己都不知道的渴望。”

本文由 @悲喜 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

产品经理在不同的职业阶段,需要侧重不同的方面,从基础技能、业务深度、专业领域到战略规划和管理能力。

产品经理在不同的职业阶段,需要侧重不同的方面,从基础技能、业务深度、专业领域到战略规划和管理能力。

说得很对,我一直都觉得需求应该从证“无”而不是证“有”的角度去思考和切入,所以善用批判性或逆向思维才能挖掘出真需求。

确实,从“证无”角度切入需求分析能有效避免“伪需求”陷阱,这与批判性思维中“质疑假设、评估证据”的原则高度契合,就像辩论逻辑中强调的-主张“有”的一方需承担举证责任,而“无”是默认成立的

虽然这是一个很好的方法论,但实践告诉我,沟通需求的时候也需要把握一下度,不然只让需求方举证,容易让对方觉得你是刺头,造成对立(深有体会呜呜呜

不能把需求讨论变成法庭辩论,哈哈