好营销,为什么必须造场景?

在当今信息爆炸的时代,营销面临着一个核心挑战:如何让用户从海量信息中感受到广告与自己的关联性,从而产生代入感和购买欲望?本文通过剖析“旁观者效应”及其对营销的影响,深入探讨了“造场景”在现代营销中的重要性。

1964年,美国纽约市一位年轻女子,在自家门前被人杀害,受害者全身13处刺伤,凶手更是两次往返,三次拿刀捅向她。

警察在调查时发现,案发地不仅不偏僻,甚至附近公寓还有38 个人目睹或听见了这一袭击事件,遗憾的是犯罪过程持续了半个多小时,只有一人选择了报警。

《纽约时报》随后刊发了头条新闻,引发了整个美国对于民众人情冷漠的大讨论:是什么原因导致几十位市民在半个多小时的时间里,“围观”凶手杀死了自己的邻居?

很多人认为这是因为人性冷漠,如同“扶不扶”问题一样,旁观者深怕自己的利益受到损害。

但事实并非如此。

社会心理学家分析了事件中旁观者的反应后,认为是由于观看事件的目击证人太多,反而降低了个体提供帮助的意愿,他们把这称为责任扩散。

就是说,旁观者越多,人们心里越会萌生一种想法:“有人会去帮助他的,我就不必去了”“这是别人的事,与我无关”,这便是旁观者效应的由来。

今天讲这个案件,不是要聊社会问题,而是因为旁观者效应随处可见,甚至可以这样说:你的产品卖不好,有一大半是受它影响。

一、营销的第一个难题

很多人以为,营销最大的难题是:怎么激发需求,让原本购买意愿不强的人想买。

但在解决这个问题之前,还有另一个问题更要命,即怎么让用户产生代入感,让他意识到:广告是对他说的,而不是对别人说的。

因为一旦他以为这是对别人说的、与他无关,大脑为了节省资源,就会开启屏蔽模式,直接忽略这条广告。

这便是前面说到的旁观者效应,对你的广告的影响。

做营销的时候,尤其容易导致这种情况。

为什么呢?

因为营销是一对多沟通。

什么是一对多?就是一个人对多个人讲,与之相反的就是1对1沟通,比如销售。

一对多的沟通场景,就意味着同时有多个听众,你不是单独对某一个人讲。

好处是提升了沟通效率,但坏处是:用户很可能觉得你不是在对他说,而是在说别人,从而以旁观者的角度去接收处理你的信息。

最近我们有条教自媒体的产品线想给学员对接订单,需要调研学员结课后的账号运营情况,于是运营设计问卷回访了5000多学员,结果只有300多人填写了问卷。

运营同学觉得很离谱,给赚钱的订单,还有人不感兴趣啊?

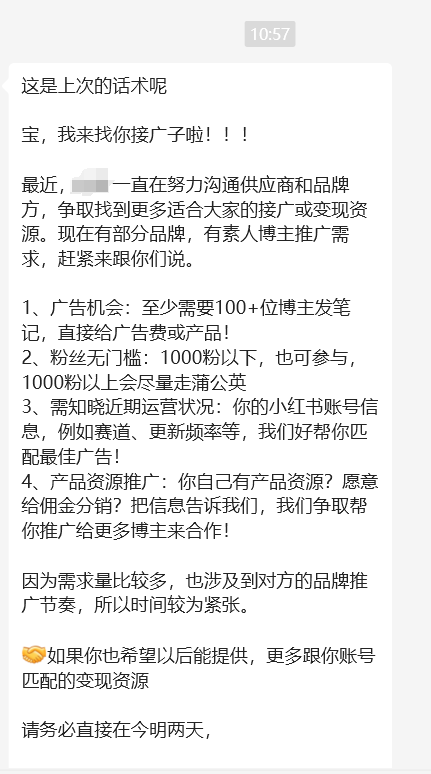

我说,你把话术发我看看,于是就看到了这样的话术:

如果你是用户,看到了这样的一长段内容,你会认真看完,还是当成群发广告忽略呢?

大概率是当成广告了。因为群发广告都长这样,为图省事一次性罗列完所有的信息,把认知压力给到用户。

这是典型的“在1对1沟通场景下,误用了1对多的沟通方式”(你去翻一翻和朋友们的聊天记录,真实的1对1沟通场景下,有多少对话是超过三行的?),虽然极致提升了沟通效率,却让人觉得不是对他说的,与自己无关。

这就是旁观者效应的影响沟通的人越多,越容易触发这种效应。

那问题怎么解决呢?或者说怎么让受众感觉你就是对他说的呢?

最有效的方法:塑造场景,让用户产生代入感。

二、什么是场景?

打我进入互联网这行起,“场景”就是我最常听到的词之一。但每当我问起场景是什么的时候,他们总会给我一些模糊的回答,比如:

“场景是戏剧、电影中的场面”

“场景是冲突的情节”

“场景是环境”

“用户即场景”

真是听君一席话啊!

之所以场景的定义,难得到标准解释,是因为对不同的行业来说,场景的含义是不同的。

1、真实世界中的场景

在现实生活中,我们说的场景其实很好理解,就是我们所处的情境(情况和环境),不仅包含我们此时此刻周遭的环境,还包括我们的状态:正在做什么,将要做什么。

比如,此刻我正坐在房间电脑前安静地打着字。这个时候,夜晚、房间和房间里的一切事物、正在打字和思索的状态,这就是我现在所处的场景。

2、影视剧中的场景

影视剧中的场景,含义和真实世界中的场景意思差不多,不过在影视剧中,搭建场景的目的,其实是为了模拟真实世界,让人感到故事剧情的真实。

既然是模拟,那就很难100%还原真实场景,一定会有考虑不周或者疏忽的地方。因此在影视剧脚本的创作中会退而求其次,优先满足某些必备元素,来模拟出一个简化的场景。

哪些必备元素呢?

脚本里的场景元素通常被划分为4W1H,也就是谁(Who)在何时(When)、何地(Where)、做什么(What),如何做(How),交代清楚这些,就能搭建出一个大概完整的场景。

当然,这只是影视剧里的场景必备的五个要素。影视剧中的场景,模拟或者说还原得越真实,这个场景就越好,越能让人产生代入感,更容易身临其境。

举个例子,周星驰的电影。为了追求极致的场景真实感,周星驰除了对主体人物的呈现之外,对环境场景的细节刻画同样十分重视。

我们平时夸得最多的总是他的创意和演技,但你们如果仔细看看他的电影,把注意力放在远处那些背景里的人物时,你会发现,在他的电影里,哪怕是无关痛痒的背景NPC,也有他自己对应的身份和任务。

比如背景里的樵夫,真实的樵夫在这个时间这个地点,应该做什么?卖材火。再看看其他人,是不是每个人都有自己属于这个身份该做的事?而不是无所事事地当背景板。

特写镜头,背景里还有一个模糊的人影貌似在打水,很离谱,这个群演可以完全不出现的,因为背景已经虚化到这个程度了,索性都看不清,何不节省人力物力不让群演出现?但还是出现了,一切都是为了呈现小镇真实的生活场景。

很多时候,这一幕的情节能否调动观众的情绪,不仅仅是靠演员的表情、动作和台词,场景里的人、声、色、光、道具也发挥了不小的作用。这便是一个好场景的作用,它让我们“身临其境”。再想想某些神剧,穿帮、让你有跳出感,差距就在这里。

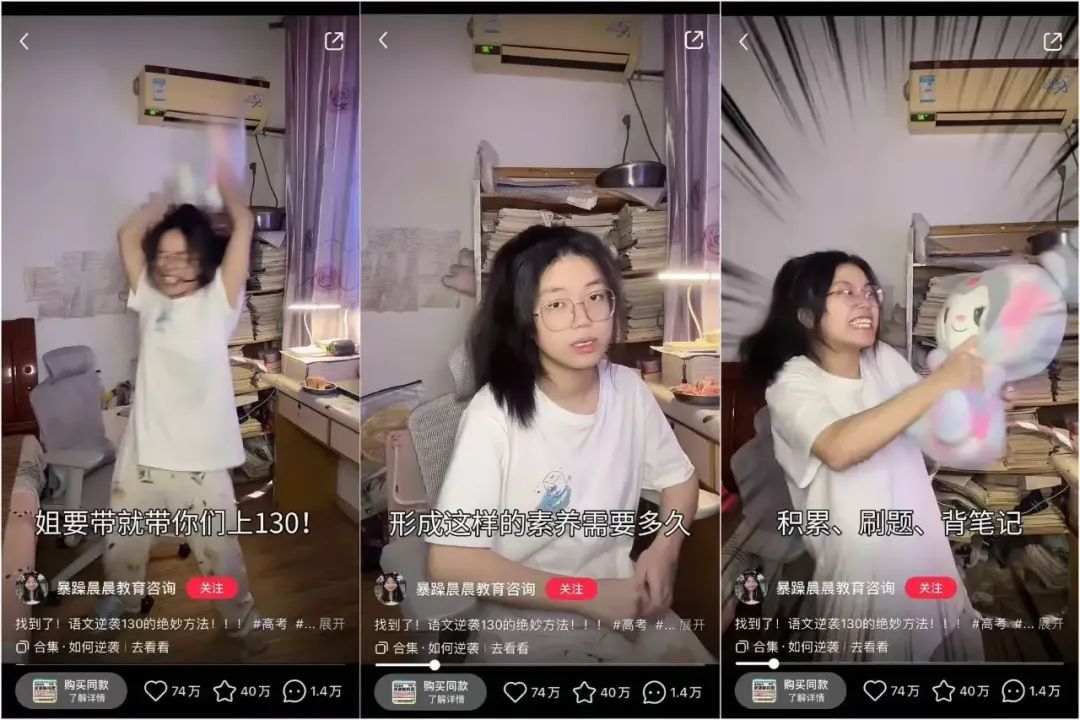

如果你说拍电影离我们比较远,那我们再看一个例子,下面是一个小红书账号视频的截图,账号名叫@暴躁晨晨教育咨询 。很明显,这是一个企业的营销账号。

这个账号在去年9月,成为了小红书涨粉排行榜第七名,一个月涨粉21万,现在已经是妥妥的百万粉大号了。能获得这么高的涨粉,和脚本策划、演员的表现力、公司的投放运营肯定脱不开关系,但你看看场景布置,也十分细节考究。

如果你是一位正在备考的学生,刷到这里,会不会停留一下?

为什么?

因为太真实了,这不就是我的卧室吗?你在我家装摄像头了?

再多看几秒,诶,这人好有意思!

如果遮住账号名和商品按钮,你大概率会以为这是一个学霸姐姐在家里教你备考,而不会想到这是一个企业的官方账号。

3、文学中的场景

而到了文学作品中时,因为没有画面,只能通过文字来激发读者的想象,想要达到这样的效果,就需要花费大篇幅的文字,去描述更多的细节,让读者在脑中想象脑补出画面。

为此,写作者们,不得不扩大了范围,把更多的元素也加到了“场景的定义”里,不仅包含了前面提到的4W1H,甚至还包括了五感、动作、对白、冲突、人物关系等等。

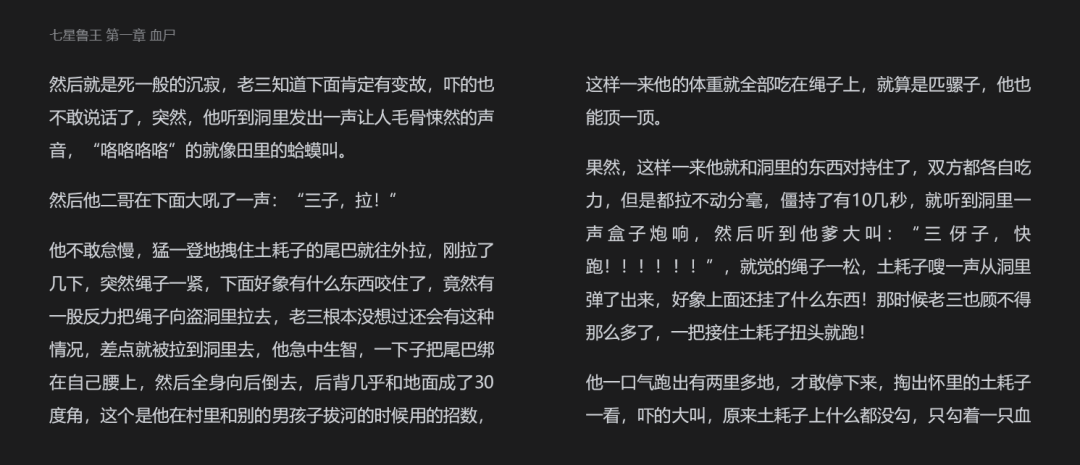

小说《盗墓笔记》中的场景描写

场景包含的元素变得越来越多,已经变成故事情节的单元了。

当然,不管是影视,还是文学中的场景怎么解释的,它们都有一个共同点目的:让读者/观众身临其境有画面感,哪怕是天马行空的想象。细节越丰富,这个场景也越真实,越容易代入。

4、营销中的场景

相比于文学作品只能靠文字,互联网在塑造场景时,能使用的信息呈现形式虽然更多样,但是也遇到了新的挑战。

在影视剧中,导演可以通过实拍、特效来呈现场景,但是在互联网,由于时间和成本限制,想要靠实拍和特效还原场景,对于大多数企业或个人来说,还是很困难。

如果像小说那样,用大篇幅的文字去描写细节,也不现实,因为线上用户根本没有耐心看完。

那怎样做,才能既省成本,又能快速构建场景呢?

三、如何快速构建场景?

其实,我们并不需要把真实场景中的所有元素,都事无巨细地呈现一遍——那样既费时费力,效果也未必好(想想看长篇小说里大段的场景描写,在信息爆炸的互联网,用户哪来的耐心?)。

更便捷、也更能调动用户大脑参与感的方法是:

借助用户已有的记忆碎片,用关键元素“钩”起他们的联想,让他们自己“脑补”出完整的场景画面。

这背后的原理,正是因为人脑有强大的关联记忆。

什么是关联记忆?简单说,就是大脑习惯用“找关联”的方式来存储和提取信息。

- 存储时:大脑要记住一个新事件A,会拼命寻找它与已有记忆B的相似点或连接点。一旦找到这个“钩子”,A就能被牢牢挂在B旁边,不易被遗忘。

- 提取时:反之,如果遇到一个能触发记忆的线索(比如一个画面、一个声音、一种气味),大脑就像侦探找到了关键证物,能瞬间“破案”,把相关联的整个记忆片段(场景)提取出来,效率极高,能耗又极低。

比如,当你第一次看到某个朋友新买的保温杯时,可能转头就忘了杯子的细节。但几天后,如果你又在咖啡馆看到他正用这个杯子喝热咖啡,杯口还冒着氤氲的热气——这个“咖啡馆+热饮”的场景瞬间激活了你之前的记忆:“啊对!他那天给我看过这个杯子!” 杯子这个陌生信息,通过“咖啡馆喝热饮”这个熟悉场景的关联,就被牢牢钩住了。

这就是关键提示信息的力量!我们并不需要重现整个咖啡馆,只需一个“热饮+氤氲热气” 的细节,就足以唤醒你对“朋友新保温杯在咖啡馆”的整个情节记忆。

我们的大脑就像仓库一样,里面存放着无数的生活片段(情节记忆),而时间、地点、人物、心情、状态这五类信息,就是打开这些仓库最有效的钥匙。

1、为什么这五项是关键?

因为它们构成了我们日常生活中最核心、也最容易被记住的场景框架:

- 时间:清晨被闹钟吵醒的烦躁?深夜刷手机的孤独?周五下班的雀跃?时间点自带强烈的情绪和氛围滤镜。

- 地点 :拥挤通勤的地铁车厢?周末凌乱的卧室?灯火通明的办公室?咖啡馆的角落?地点是场景的物理容器和氛围基调。

- 人物:不只是身份(打工人、宝妈、学生),更是状态——是手忙脚乱的新手妈妈?是眉头紧锁的加班族?还是瘫在沙发上的咸鱼?人物的具体状态让场景鲜活。

- 心情:焦虑、兴奋、疲惫、无聊、甜蜜、尴尬……心情是场景的情绪底色,也决定了用户代入的深度和共鸣的强度。

- 状态:是刚运动完大汗淋漓?是感冒了鼻塞头痛?是饿得前胸贴后背?是刚被领导骂完?特定的生理或处境状态,是极其强烈的记忆触发点。

人在情绪波动(极度开心、愤怒、焦虑)或特殊状态(极度疲惫、生病、饥饿)下,感知力会变得异常敏锐,相关的细节也更容易被大脑“高亮”标记。

这就是为什么“第一次约会时的紧张心跳”或是“饿到不行时闻到的饭香”,时隔多年依然能清晰唤起当时的整个场景画面——强烈的情绪和状态,给那段记忆打上了深深的烙印。

2、应用到营销:如何用这五项快速造场景?

在营销中构建场景,核心就是有策略地组合这五项关键元素中的几项(不必全部),用最精炼的信息,精准戳中目标人群共有的记忆片段。

- “深夜,加完班,独自走出冷清的写字楼,胃里空落落…”这是应用了时间+地点+人物状态的场景元素 → 瞬间击中加班族的疲惫和饥饿感。

- “周末早上,阳光洒进乱糟糟的卧室,你赖在床上刷手机,妈妈第N次喊你吃早饭…”这是应用了时间+地点+人物+状态+心情的场景元素→ 引发年轻人对“宅家周末”和“妈妈唠叨”共鸣的会心一笑。

- “开会时手机突然响起刺耳的提示音,全场的目光瞬间聚焦在你身上…”这是应用了地点+状态+心情的场景元素→ 唤起社死瞬间的尴尬记忆。

3、其中的关键技巧

- 精准狙击:深刻理解你的目标用户,选择他们最熟悉、最常经历、或者痛点/爽点最强烈的场景元素组合。

- 细节为王:用一两个具体、独特、能引发感官联想的细节(如“冷清的写字楼”、“乱糟糟的卧室”、“刺耳的提示音”)代替笼统描述,更能激活记忆。

- 少即是多:线上营销信息过载,用户注意力稀缺。不必追求场景的完整度,而要追求场景的“钩子力”和代入速度。几个精准的关键元素,往往比长篇累牍的描写更有效。

- 形式适配:文字、图片、短视频…不同媒介形式,对场景元素的呈现方式和侧重点不同。文字需更精炼传神,图片/视频则可直观呈现视觉细节(如@暴躁晨晨账号里那个无比真实的“卧室”背景)。

总结

快速构建场景的秘诀不是从零开始“建”,而是从用户脑中“钩”。

利用人脑天然的关联记忆特性,用“时间、地点、人物、心情、状态”这五把钥匙,打开用户的记忆仓库,让他们自己完成场景的脑补,从而产生强烈的代入感,把“别人的广告”瞬间变成“我的故事”。

营销,是一门利用人脑认知规律的科学,而场景,是其中最重要的工具。

作者:谢金钟,微信公众号:谢金钟(ID:xiejinzhong2021),拆解产品、营销、运营底层逻辑。

本文由 @谢金钟 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益