扎克伯格告诉你:驱动用户行为的因素到底是什么?

作为产品经理,我们总是想要为用户提供最优的产品体验,但往往用户的使用操作并非如你所想,那么用户为什么不会按你期望的方式使用产品呢?

醉酒看习惯:大学毕业,我们哥几个出去喝酒,酒过三巡,凌晨一点了,我说:“喂!洋哥!你没事吧!用不用我们送你回宿舍?”;没、没事!洋哥摇摇晃晃的冲我挥挥手、说:“我自己能回去,放心!”

第二天,宿管发现了他,人在草坪上躺着,鞋子整齐的放在花坛边上,衣服叠好和书包一起在旁边放着,手机连着充电线,插头在土里插着*^_^*。

习惯能造就你的第二天性,因此扎克伯格在这里告诉你:“用户为什么不会按你期望的方式使用产品”。

你是否曾纳闷,为什么用户不按你期望的方式使用产品?说服用户去做一个特定的动作,例如注册或是购买,对于很多公司来说都是一大挑战,如果你还希望这个行为能够不断重复,那就更难了。

身为产品经理,我们想要为用户创造最好的环境帮助他去完成任务,然而即使最易于操作的界面,有时候也无法吸引到用户,这是为什么呢?

为了理解用户行为驱动背后的原因,我们需要关注决定并做一件事整过过程背后的心理学,只有当我们理解了左右人类行为的更广阔的机制,我们才能够去创造可用的设计,并且进行用户研究。在此,我们将会从FBM行为模型观点出发,来解释是什么驱动了用户的行为,并透过这些观点,结合facebook实践,提供三个能够改变用户行为的大Tips;是什么促使行为改?用户行为潜藏着深层次的需求和动机,而能力匹配和事件触发则缺一不可,同样这一切又是揣摩及利用用户心理的不二法门。

一、说服式设计(persuasive design)的行为模型

1、FBM行为模型简介:动机、能力与触发器一个都不能少

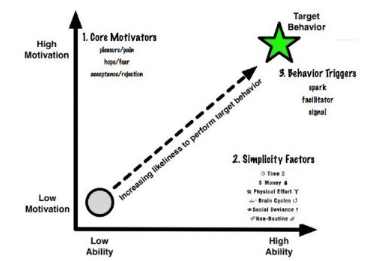

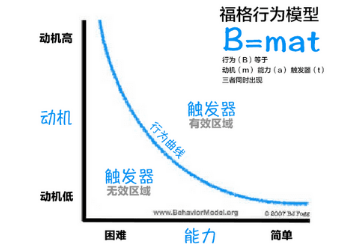

BJ Fogg(BJ Fogg 斯坦福大学教授,他致力于研究说服式(persuasion)的技术,了解人类的行为特点,创造习惯等)提出了一个新的理解人类行为的模型,他称之为Fogg behavior model (FBM),在这个模型中,他认为一个行为包含以下三个维度,动机,能力和促发点(triggers),为了实施某个行为,个体必须同时具备:

- 足够的动机

- 实施这个行为的能力

- 实施这个行为的吸引因素

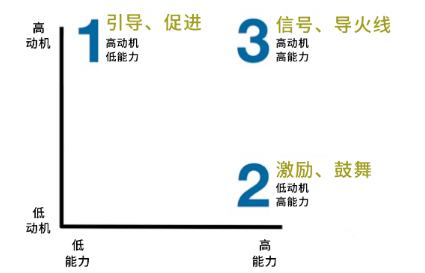

Fogg认为这个模型可以用于分析和设计说服式(尝试去影响人类的行为)的技术,如果将这三个维度绘制在一个图表里,可以更直观的来看:

- 纵轴是动机,如果个体个体缺乏动机就会落在纵轴上较低的位置,整个坐标轴并没有单位,如Fogg所言,整个模型更多是概念性质的,旨在描述维度之间的关系而不是精确计量。

- 横轴是能力,如果个人从事某个行为的能力较差,则会落在横轴的左侧。

- 坐标轴内右上角的五角星代表目标行为,它所处的位置表明预定行为的产生必须有足够的动机和能力。促发点就位于五角星附近。

2、动机,能力和触发必须在同一时刻聚合以发生行为

当没有发生行为时,这三个元素中至少有一个缺失。

使用行为模型(FBM)作为指导,设计人员可以确定是什么阻止了人们行为的发生。例如,如果用户没有执行目标行为,像在旅游网站上评级酒店,FBM可以帮助设计师寻找是什么元素的缺失。FBM还帮助学术界更好地理解行为变化,曾经模糊的心理学理论,现在通过我的行为模型观察时将变得有组织和具体。

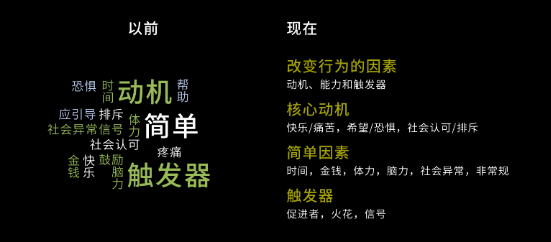

FBM强调三个主要元素,且每个元素都有子组件。具体来说,FBM概述三个核心激励因素(动机),六个简单因素(能力),和三种类型的触发器。例如,在FBM中,词语“能力”指的是六个简单因素如何在触发器的上下文中协同工作。许多其他人也提出过理解说服和改变行为的方法,甚至可追溯到古希腊的亚里士多德,是什么使我的行为模型与以前的方式不同?

首先,FBM显示的行为是指三个特定元素在某一时刻聚集在一起的结果,接下来,FBM解释每个元素的子组件,此外FBM行为模型显示了动机和能力可以折衷,例如,如果动机非常高,能力可以低,最后,FBM行为模型可直接的应用于实际问题,并改变行为设计。

3、Motivation(动机)-一切的开始

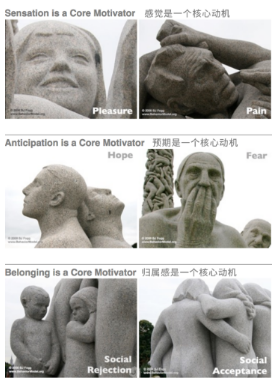

FBM行为模型突出了三个核心动机:

- 感觉(Sensation):快乐/痛苦(pleasure/pain)喜悦和痛苦是非常有力的动机。

- 预期(Anticipation):希望/忧虑(hope/fear)这个分类是基于对结果的预期,希望是指好事的预期,恐惧是对坏事的估计。在Fogg看来,希望也许是FBM模型中最鼓舞人心的动机。

- 归属感(Belonging):接受/拒绝(acceptance/rejection)这个维度控制了我们大多数的社交行为,从穿着到语言的使用。社交网站的流行很大程度上就与个人希望得到社会认同的期望有关。

关于动机的研究还有很多,以上三种类别与说服式的设计连接最为紧密;核心动机适用于每个人,他们是人类经验的核心;为了说明我的动机的概念,我拍摄了下面的照片在奥斯陆的维格兰雕塑公园。

当动机很高的时候,你可以让人们做一些艰难的事情;但它一旦下降、消退,那么人们只会做简单的事情;模型显示,能力和动机在执行行为时具有权衡关系, 这也是FBM行为模型上曲线所代表及表达的。

4、Ability(能力)-使行为更简单

FBM行为模型的第二个元素是能力,为了执行目标行为,人必须具备这样的能力;当然,这似乎是显而易见的,但有说服力的设计师会让人们有时候更有能力。

(1)能力

在实际的工作中,我们不太可能是去教用户学习新的知识或者提升他们的技能,人们往往会抗拒,因为这样需要时间和精力。所以,往往需要通过简化操作行为的的方法来提升能力,因此Fogg提出了有关简化的6个部分,它们如链条般的彼此相连。

- 时间

- 金钱

- 体力支出

- 脑力支出

- 社会异常

- 不合常规

以上这些元素的含义对不同的人和环境存在差异。简化是个体最稀缺的资源,因此需要了解对不同的用户来讲哪些因素是最稀缺的,时间?思考的能力?金钱?总的来讲,更多关注简化某个行为而不是增加动机往往更能取得成功,原因在于,人们往往会抗拒强加的动机,但是从本性上更喜欢简单。

(2)有两条途径来增加能力

A.你可以培训人,给他们更多的技能,更多的能力去做目标行为,但这是艰难的道路,请不要轻易采取这条路线除非你真的必须。培训人是艰难的工作,因为大多数人都抵制学习新事物,这是人类根深蒂固的特性—懒惰。

B.更好的路径是使目标行为更容易做到,我称之为简单。在我的行为模型中,我有时用简单性取代能力,我希望这不会造成混乱。能力是模型中的正确术语,但在实践中,简单性应该是设计师寻求的说服力。通过专注于目标行为的简单性,来增加人们行为的能力。

核心观点:简单性是当前最稀缺的资源。

如果把时间看作一种资源,目标行为需要10分钟,你却没有10分钟的时间,那就不简单。如果金钱是另一种资源,而行为需要$ 1,你却没有$ 1,自然也不简单。

5、Truggers(触发器)-告诉人们“现在做!”

FBM行为模型的第三个元素是触发器,没有触发器,目标行为将不会发生;有时一个触发器可以是外部的,像报警器,触发器也可以来自我们自己的日常生活:如步行穿过厨房可能会触发我们打开冰箱。

(1)触发器的概念有不同的名称:暗示、提示、行动呼吁、请求等等

- 促发点:Fogg将促发点归纳为以下三种类型,火花(sparks),引导者(Facilitator)和信号。火花能够促发吸引用户产生行动,推动者能够让行为变得更容易,而信号则作为一种提醒。

- 火花:当个体缺乏动机实施某种行为时,促发点就应该设计成与动机元素相关。

- 引导者:这种类型的促发点适合有高动机低能力的用户,它既可以引发行为又可以让行为变得更容易,可以是文本,视频,图表等多种类型。比如软件更新通常使用引导类型的促发点,让用户通过点击就能轻松完成任务;

- 信号:这类促发点适合既有动机又有能力的用户,作为一种提醒而出现。交通灯就是一个例子。

(2)促发点变得比以往更加重要

互联网的普及让人们在接受到促发点时能够立即采取行动,而不需要转换环境;作为一名普通用户,我们往往更能接受信号和引导者类型的促发点,火花类型的促发点会由于出现时机的问题而给用户造成干扰。

二、为什么用户不会按你期望的方式使用产品

在这里可以使用FBM行为模型,结合这样一个场景来进行诠释:设想你被一只狮子追捕,逃生到一条河边,可是对不会游泳的你来说,跨过这条宽阔湍急的河来是一个艰难的挑战(Hard to do)。

无论对谁来讲,求生的欲望都是很强的(Hign Motivation),按照FBM的阐释,只需要一个合适恰当的触发机制,艰难涉水跑到河对面这个行为就会发生;那现在的情况是,身后狮子的吼叫声越来越响(Trigger),狮子离你越来越近——在这种情况下,这个行为就会发生,即使对于你来说,游到河对面是高难度,高成本的;但如果你的身后突然传来几声枪声——猎人来了,狮子跑远了,那你还会冒着生命危险去下水吗?

1、用户为什么没有按照我们预期的那样采取行动

FBM同样适用于互联网用户的行为分析中,根据这个模型,我们可以思考:用户为什么没有按照我们预期的那样采取行动。是这个操作对用户来说太难,成本太高吗?是这个产品没有激发用户的参与感,驱动力和欲望嘛?还是因为激发机制不够强烈,不够明显?

我相信大家看网络视频的时候或多或少的遇到弹出广告的情况,网站的运营者当然希望你去点击广告,去产生一些消费行为,但实际上这些广告的效果极差,不仅没有促进用户去点击,反而打扰了用户的沉浸状态,激起他们的反感;点击广告这个操作是极其简单,毫无操作成本的,但是用户为什么没有这样做呢?按照FBM的解释,我们可以去行为动力和触发机制上找原因。

2、触发机制引发的思考

网站的广告对用户来说并非没有吸引力,个性化和精准化的广告投送或许能诱使用户产生点击行为;在FBM的阐释中,用户在低驱动力和低操作成本的情况下也会产生行为(模型的右下侧图像区域),如果没有产生——那问题自然出现在触发机制上;广告本身内容和形式的好坏,比如视觉表现力和创意性,以及触发机制产生的时机和场景等等,都是影响用户点击行为是否产生的重要因素。

在用户看视频的时候弹出广告和用户看完视频之后弹出广告,这两种情况下,显然是后者有相对高的广告点击率。换一种情况,在用户有很强的驱动力和消费欲望的情况下,用户会产生点击广告的行为吗?现在的问题就变成了对触发机制的思考上了。

Fogg教授指出,触发机制发生作用需要三个条件:

- 第一,触发机制要被我们成功的捕捉到;

- 第二,触发机制要和我们的目标行为建立联系(例如QQ好友消息的提示音显然无助于我们点击网站广告);

- 第三,我们要同时具有相应的行为动力和能力。

3、用户动力引发的思考

行为动机,行为能力和触发机制这三要素既是FBM的核心,也是Fogg教授研究的促进说服式设计(Persuative Design)奏效的重要因素。在产品设计中,可以通过促进用户动力,简化操作流程和降低操作成本,以及给于用户合适的刺激和触发机制来驱动用户做出符合产品设计师的预期行为。

在用户行为动力和行为能力相差无几的今天,对产品触发机制的思考和设计尤其重要。操作日益的“傻瓜化”的产品需要具备体贴和智能化的触发机制。

很不幸的是,现在很多APP为了促进用户的行为,采用了一种类似于密集轰炸的方式不择时机的推送更新和通知,这使得用户不得不关掉APP的消息推送——而消息推送是一种重要的促进用户行为习惯养成的方式。不合适的触发机制可能成为促进用户行为产生的负作用力。

同时,我也希望未来的产品触发机制足够的智能化,可以捕捉到用户的预期目标。比如,在微信朋友圈,我复制了某条朋友状态中提到的电影的名字后,我希望系统弹窗询问我:是否去猫眼电影APP上查看电影详情?

三、习惯是人的第二天性,如何引发用户行为改变

是什么原因导致行为的改变,尽管这听起来像FBM行为模型是个适用于网站和App的令人信服的模型,但仅仅有这三个元素,并不能保证你做出有说服力、能引导用户行为的设计,我们知道,用户会被各种各样的方式所驱动,对某一群人有用的方式,比方说,通过锻炼来赚钱,对另外一群人可能未必有效果;类似的,不同用户的能力等级也不同,某些用户可能更偏好特定的触发器,要设计出一款成功的产品,你必须针对用户适当地调整这三个元素,并且充分地了解你的目标用户;下面三则建议会告诉你如何做到这一点:

1、 画出用户动机地图

用户体验地图、用户画像和用户旅程图都是能够获取这些洞见有力的工具,他们在用户体验设计过程中是很重要的参考,这些地图能帮你找出福格行为模型中的动机元素,也能给到你用户能力程度和有效触发的线索,作为一名产品经理,和其它健康专家一样,在给任何决策前,总会首先了解他们的客户;

同样地,如果我们想要引导用户的行为,我们首先得了解他们来自哪里和什么促使他们改变行为,这远远不单是问些人口学上的问题,例如年龄、居住地、性别,而是什么促使他们现在就改变行为,而不是明天?他们之前做过怎样的尝试?起到什么样的效果?他们是被内在还是外在因素所驱使?只有深刻地去了解用戶,以及他们如何使用我们的产品,我们才能创造出可用的而且能够传递产品价值的用户体验设计。

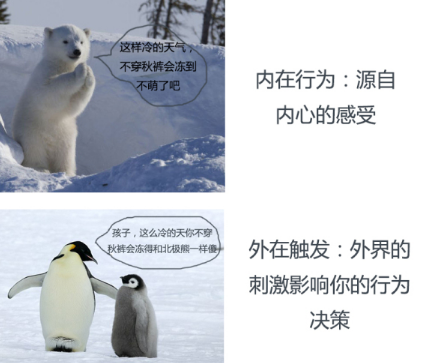

例如我们假设你想要做一个帮助用户经常运动的网站或APP,但是你却不知道如何才能促使用户去运动。在心理学上,我们一般将内在和外在驱动力区分开来。这意味着一个人可以被外在因素驱动去做一些事,比如,为了得到金钱奖赏;;同时也会透过内在因素去行动,比如做某件事可以得到喜悦。

一个鼓励用户经常锻炼的网站或是APP,当用户运动时,可以通过给予他们奖励,由此创造外在驱动力让用户去运动。应用软件“Pact”就是使用的这种方式,用户达成健康目标后,会获得金钱奖励。研究显示,这个方法对于那些不享受这个行为本身的人非常有效,例如那些并非真正喜欢运动的人。

然而,对于那些仅仅是享受行为本身,而且想要不断提高自己水平的人,给予奖励会则有完全相反的负面效果。奖励用户本身就喜欢的行为,可能在短期内会很有效果,可一旦这个奖励取消后,他们会表现的比有奖励前还差,这个现象就叫做“过度理由效应”(over-justification effect) ,因为原本某人做某件事的原因(例如跑步带来内心的愉悦),已经被另外一个原因(外在的奖励)所取代。就短期而言,奖励是改变人类行为的有力方式,简单说就是以利相诱。

Freelects,一个推广高强度锻炼让人们拥有更健美形体的网站,就成功地避开了这个问题。用户刚开始锻炼时,需要先完成一些基础级别的训练,如果用户能够完成这些训练,我们可以推测用户是喜欢锻炼并能从中得到乐趣的。该网站也使用外在的奖励,完成任务后即可得到星星,但前提是他们必须完全照着标准的动作完成整套训练。也就是说,在这个案例中,奖励是跟表现有关的。用户不单只是把任务做完,同时要把它做好才能领取奖励,这类型的奖励非常有效且能避免“过度理由效应”。

2、评估能力与减少障碍

在一个产品的发布或改版前,试著先回答以下的问题:

1、当你的用户使用你的产品时,他们最想要成为什么样的人?

2、他们最频繁操作的任务是什么?

3、他们可能会碰到怎样的错误和沮丧?

4、他们自我感觉对这个产品的操作能力和技巧如何?

这些问题的答案将会指出我们的产品应该去解决的需求。收集这些资讯最好的方法就是情境访谈(contextual inquiry)。访谈时,你可以在潜在用户自然使用的场景下,陪同他们一起使用你的产品或原型。

对于一个健身app而言,你需要去找到可能会使用你产品的跑步者,并且偶尔和他们一起去跑跑步;你或许会认为这有点浪费资源,毕竟这些信息可以透过用户使用产品后轻易地取得。然而,研究显示,记忆总是不可靠的,而且用户未必能如你所望般地对你开放与坦承。

依赖用户回忆特定细节,这会产生很多偏差,因而影响访谈的结论,而这些都可以通过亲自观察来避免,有了访谈得到的信息,你现在对于用户使用你的产品的能力,应该有了更充分的了解,你要确保大部分任务中使用的工具对用户来说操作是容易的,并且你也会注意到用户使用产品时会犯的一些错误。

当设计一个追踪跑步的app时,你会发现用户希望红灯时能按下停止键,当转为绿灯时,能迅速切换成跑步模式。有一些app提供了暂停和停止的按钮,例如Runkeeper。然而,当用户再次开始跑步,他们很可能会不小心按到停止而非暂停。这将导致他们失去数据或需要他们去把弹窗按取消,这都是令人沮丧的体验。

App”Map My Run”就解决了这个痛点,界面上只提供了一个暂停按钮,且需要滑动屏幕才算完成训练。一般来说滑动比点击更费劲,且误触的机率更低。找出用户操作时可能会犯的错误,可以帮助他们避免或是补救错误。

3、 识别触发器

理解是什么驱动你的用户以及如何让产品的操作和用户的能力相匹配确实是两个很重要的步骤,但是如何将你的意图变成用户可感知的结果,进而引发他们特定的行为呢?随着移动技术的发展,在精确的某个时间点甚至地点发送通知去引导用户将注意力转到你的产品身上,现在变得非常容易。但是,这也导致现在的用户会收到大量的信息推送,你必须谨慎而明智地使用这项能力,尽量避免干扰到用户,以免他们将推送取消。

(1)当用户的动机和能力相当高时,诱因才会最起到效果,这意味著时间点很关键

一条在你上班途中推送的日常运动消息可能不会让你将车掉头,更可能地被视为是一种干扰。前面我们讨论的研究方法,可以告诉你用户会在什么时间、什么地点使用你的产品。

此外,对统计数据进行分析也会有所帮助。当你研究如何增加用户的运动时长时,你可能会发现:大部分的用户都想在工作前运动;消息推送或许可以跟用户的闹钟绑定;一条想要激活用户的消息可以在用户计划去运动的那天推送。

众所周知,用户在不同时间点会被不同的事物所驱动。与其给他们一堆诱因,不如给他们控制权(或选择权),选择想要接收的讯息种类。有些用户可能想要一个图像,以便他们可以印出来并贴在家中墙上;有些用户可能更喜欢简短的讯息提醒他们的目标。和你的用户一起找出驱动的诱因,毕竟,你们有这共同的目标:改变行为。

(2)有哪些方式可以很好的完成触发或暗示呢

大量科学实验显示,几乎所有行为习惯的“暗示”都可以归为以下4类:情境、时间、情绪状态、前奏行为。

- 情境,即用户所处的具体而生动的场景、环境。通常来说,我们从用户使用产品的典型情境出发,可以找到激发用户习惯的第一步:用户暗示语。比如「喜马拉雅」的:路上堵车,听喜马拉雅。

- 情绪,即触发用户使用产品时的心情状态,尤其适合感性化的产品。比如直播类产品:“煲剧累、游戏贵,不如直播迷人醉。”

- 时间,即适合使用产品的特定时间。比如,罗辑思维微信之前早上六点的一条语音。又比如十点读书,光名字就非常清晰的进行暗示了。

- 前奏行为,即做完一件事情后紧接着很可能会做的事。比如你正在运营一款刷牙后用的产品,就可以以“刷牙”作为“暗示”。如:“刷牙后漱口,弥补刷不到的缺陷”

总而言之,就是要去了解那些有可能成为内部触发的各种情绪和心理,然后去利用外部触发来促使用户付诸行动。

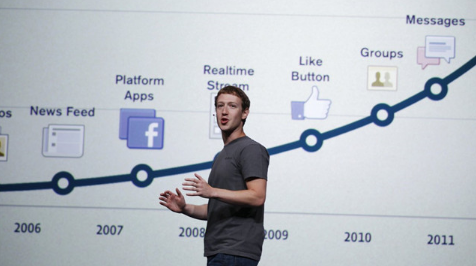

四、Facebook如何通过触发器的不断优化成为聪明的说服者

通过心理学提升在线转化率,传统广告是通过设计一种信息,实用的方式是这段信息在人们面前尽可能多的出现,一般公司都是用这种方式来做创意广告的。但如今的模式是设计一种行为,当你看到这条信息,同时拥有“动机”和“能力”后会出现一个有效的触发器触发你接下来的行为,这就是福格行为模型,这个模型中扮演重要角色的触发形式之——内在触发,一般是人们不可控的想法或者内在驱动力;而外在行为触发可以在消息推送方面给我们提供很多参考。

如果用户在有行为意向的时候收到一个推送提醒,他很有可能会照做。如果他在APP的使用过程中收获了好的体验,未来他的使用此APP次数就会增多,如此良性循环,就会形成习惯模式:

行为触发(通常是外在的)→打开APP →好的体验

Facebook极大地依赖外在行为触发点帮助他们的用户建立使用习惯,这些刺激的目的是让APP的用户能在一天中尽可能多地想起他们的产品,一方面会增大用户们点击使用APP的可能性,另一方面提供了APP与日常使用者之间建立起联系的机会。

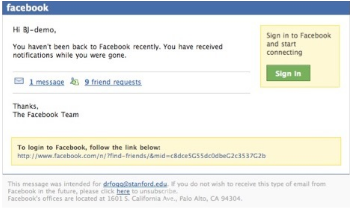

这里有一个例子:因为我没有使用我的“BJ-Demo”Facebook帐户,所以Facebook自动发送这个触发器来实现他们的目标行为-登录Facebook(备注:“BJ-Demo”是本人注册的一个测试账号,长时间没有登录使用);注意这种特定的行为,登录是Facebook更大目标的第一步:让我参与到Facebook。

Tip 1、最实用的三大触发器

行为模型命名三种类型的触发器:引导(Facilitator),信号(Signal)和激励(Spark)。那些有设计说服的人应该使用与目标用户上下文相匹配的触发类型,它结合了动机和能力。

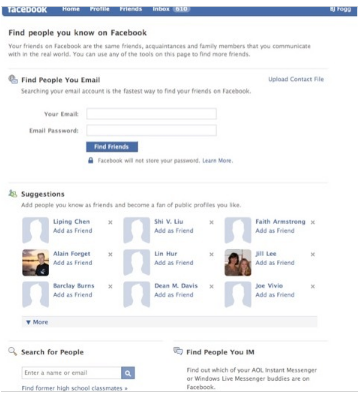

看上面的Facebook例子:它是什么类型的?在我看来,Facebook的信息主要是一个引导或促进者(Facilitator)。绿色“登录”按钮是超级突出,使我很容易点击和执行的目标行为。除了绿色按钮,触发消息还提供了另外三个链接,引导我进入Facebook。

Tip 2、触发器可以导致所需行为的链式反应

触发器表面看似简单,但他们是强大的简单(优雅的定义);对于小行为的有效触发可以导致人们执行更难的行为。例如,如果我可以触发某人每天步行10分钟,那么该人可以在没有任何外部触发或干预的情况下购买一些步行鞋,这是优雅的说服力,因为步行者不觉得她被说服买鞋,这是一个自然的事件链,有效的触发了事件的发生。

注意这个行为链在Facebook的例子中是如何运行的,Facebook提供了四种方式触发我点击和登录到Facebook。在这四种情况中的任何一种情况,链接都会将用户带到Facebook上的特定页面,称为“在Facebook上查找您认识的人”,这很聪明! Facebook触发器不只是将非活动用户带入到主页面,而是将用户带到可以找到更多朋友的页面。

因此,在Facebook中转换用户的行为链看起来像这样:

- 让用户登录(电子邮件是这样做的)

- 让用户链接到更多的朋友(“查找人员”页面执行此操作)

- 相信新的朋友会对不活跃的用户做出响应(交友的自然结果)

- 相信不活跃的用户将回应朋友并更多地参与到Facebook(再次,自然反应)

请注意,这些步骤是如何将不活跃的用户推向Facebook的更大的目标 – 让Facebook成为一种的日常习惯,老规矩,甚至是痴迷;还要注意Facebook的初始触发器并没有说“连接到更多的朋友 – 点击这里!”对于新手用户,这似乎是一个复杂的行为,这就像问一个久坐的人是否买步行鞋。

Tip 3、聪明的说服者要求人们做更简单的事情

步行10分钟,一旦获得成功,简单的行为就会向更难的行为打开大门:买步行鞋,和更多的朋友联系;许多设计师犯了要求人们执行复杂行为的错误,相应的错误是把太多的东西装进触发器,这两种方式都不良好。

改变行为从简单开始下面是Facebook“重新参与”行为链中的第2步,触发器 >[登录Facebook] >添加朋友等打开更加复杂行为的大门。

Facebook已经找出了许多方法来触发一个简单的行为,然后导致其他行为;没有人比Facebook更好地使用了触发器,这就是为什么Facebook每天增加70万个新用户的原因,这就是Facebook赢得胜利的原因;设计师应该在用户地图上映射出你需要的行为链 – 你想让用户做的事情或行为。 (你可能不止一个)然后弄清楚如何让人们做出第一个行为链,然后弄清楚如何让下一步发生,一步一步地,继续这个过程,直到行为链的完成。

启示录

好习惯就是这样被媳妇培养出来滴!

第一天,和她猜拳我输了,她笑道:输的人罚洗碗……;

第二天,和她猜拳我赢了,她怒道:竟敢赢我,罚你洗碗……;

第三天,她问我爱她吗?我点头,她笑道:爱我就替我洗碗吧……;

第四天。她问我爱她吗?我摇头,她怒道:竟然不爱我,罚你洗碗……;

第五天吃完饭,她看了我一眼,我便默默地去洗碗了……;

第六天吃完饭,她还没看我,我就主动去洗碗了……;

第七天,她还没吃完饭,我就吼道:快点吃,我还等着洗碗呢……;

好习惯就是这样培养出来滴!触发器表面看似简单,但它隐含着强大的简单(优雅的定义)只有小行为的有效触发才可以导致人们执行更难的行为。

-End-

作者:水伯,stygoogle创始人,《消费者洞察指引》作者

本文由 @水伯 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自PEXELS,基于CC0协议

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

文章一一都读过,非常好,深度够,在北京,如果有空见面交流,请教

好文章,有理论有实践

找同道中人,常联系

我是在互联网公司做内容的心理咨询师(。・㉨・。)ノ♡ 爱你么么哒

内容的心理咨询师。几个意思

好文章,持续理解和学习

同锅兄弟

有点长我先收藏了

共同成长