一文看懂华为研发的底层逻辑:数十亿学费总结出“追赶到引领”的研发实践

在企业发展的历程中,研发管理一直是决定企业能否在竞争中脱颖而出的关键因素。华为作为全球领先的科技企业,其研发管理实践备受关注。本文将深入剖析华为的IPD(集成产品开发)体系,这是一套华为耗资数十亿学费从IBM引入并逐步本土化创新的研发管理模式。

当企业规模越来越大,战略与执行的断层问题也就越来越明显。

1997年的华为正处于“成长的十字路口”。产品开发周期长、各部门协作不畅等诸多挑战让产品研发的压力越来越大,彼时的研发与交付主要依赖于能力突出的个人和执行过程的随机应变。

而项目延期、质量问题的屡屡出现,就像企业脸上的疤,永远遮不住。看似稳定运行的研发流程体系实际岌岌可危,那这场耗资数十亿的变革,有什么特点?

一、华为:要么变革,要么滑向深渊

1997年,当任正非在IBM总部看到规范化的产品开发流程时,这位中国企业家敏锐地意识到:在行业的竞争和成长中,华为需要的不仅是技术突破,更是一场深刻彻底的管理革命。由此,华为踏上了向IBM学习IPD(集成产品开发)的路。

“先僵化,再固化,后优化”是华为落地IPD的底层逻辑,“先试点,再逐步推广”是落地的基本手段。

引入初期,华为IPD的第一个试点产品(无线业务部大容量移动交换机VMSC6.0)也在IBM顾问的指导下完成了首次IPD流程的试运行。经过一年的试点,在多个产品中落地IPD后,华为的产品研发周期也缩短了50%左右。

试点过程中,华为不断总结经验教训,对IPD流程进行优化和完善,使其更贴合华为的业务实际。

如今华为的IPD体系在逐渐迭代中,早已超越了IBM的原始框架,深深植入了“以客户为中心”的基因。这种青出于蓝而胜于蓝的跨越,正是本土化创新的最佳注脚。

二、IPD的核心竞争力

最有效的管理,是让平凡人做出不平凡的事。IPD的核心,正是通过组织与流程的双重革新,将个人能力转化为组织能力,不再依赖于个人英雄主义。

1.组织化:打破部门壁垒,促进协同合作

“一根筷子易折断,十根筷子抱成团。”在传统职能型组织中,研发人员常陷入技术自嗨,市场人员却苦于需求得不到响应,跨部门协作难如登天。

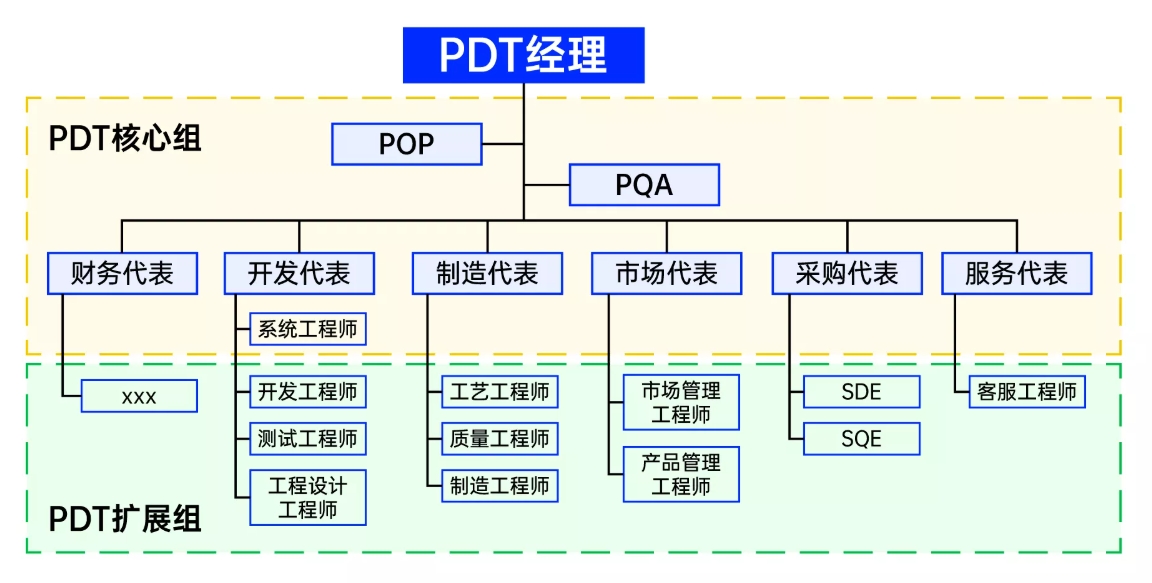

而IPD用PDT(产品开发团队)团队构建了一个“铁三角”,通过打造“强矩阵”的团队协作模式,让PDT经理拥有“虚拟决策权”,可跨部门调配资源。这种“项目制+矩阵式”结构,使得信息能够在组织内快速、准确地传递,减少了沟通成本和决策失误。

相应的,这种“让听见炮声的人指挥战斗”的机制,也会让组织敏捷性提升数个量级。

2.流程化:把不确定性装进框架

在产品开发流程方面,则是“流程大于权力”。

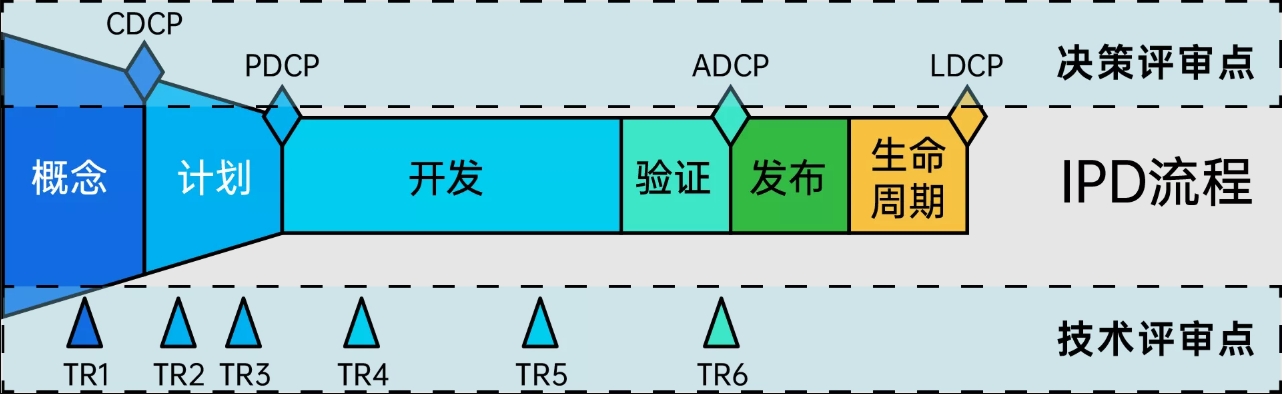

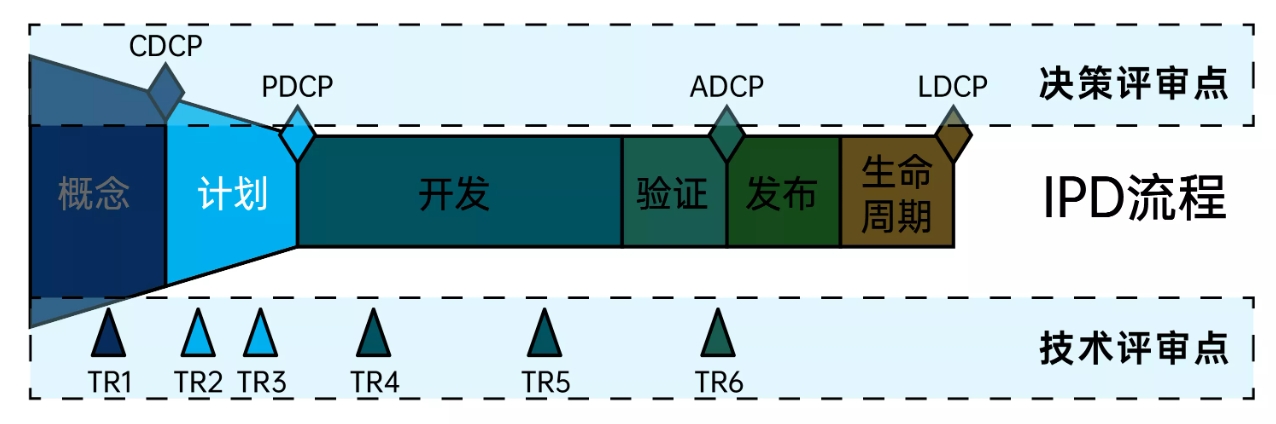

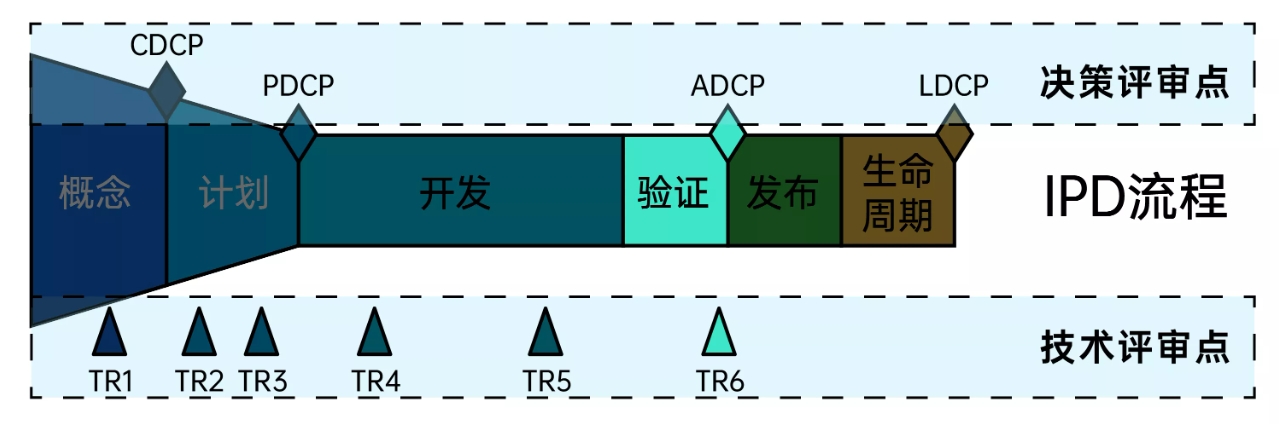

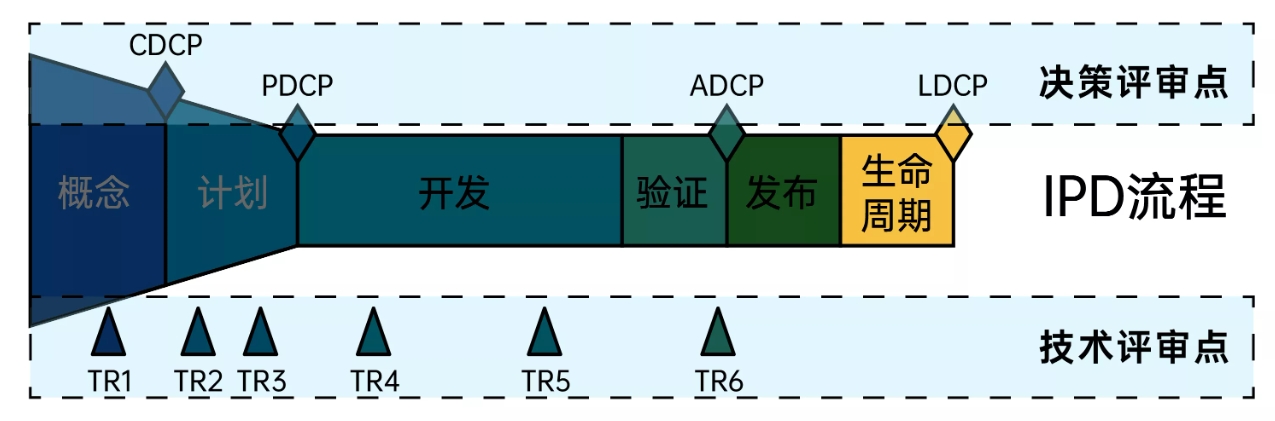

IPD将产品开发分为概念、计划、开发、验证、发布和生命周期六个阶段。每个阶段都有明确的目标和任务,通过严格的评审和决策机制,确保产品开发的质量和进度。

这种“把不确定性装进流程框架”的智慧,能最大限度地降低产品开发偏差的可能性:

- 比如在概念阶段,重点是对市场机会进行评估,明确产品的市场定位和客户需求,制定产品概念和初步的商业计划;

- 计划阶段则基于概念阶段的成果,进一步细化产品需求,制定详细的产品开发计划、预算和资源需求;

- 开发阶段是产品的具体设计与实现过程,研发团队按照计划进行产品的技术研发和功能实现;

- 验证阶段对开发完成的产品进行全面测试和验证,确保产品满足质量标准和客户需求;

- 发布阶段负责产品的上市推广和交付工作;

- 在产品的生命周期阶段,持续关注产品的市场表现,根据市场反馈进行产品优化和升级,直至产品退市。

在决策机制方面,IPD又为每个阶段设置了关键的决策评审点,由公司高层领导组成的IPMT(集成组合管理团队)负责各个阶段的决策,综合考虑公司整体战略与项目商业价值,对各决策评审点拥有最终决策权。

常见的决策评审点包括:

(1)概念决策评审点(CDCP)

阶段定位:位于概念阶段结束时,决定是否进入计划阶段。

评审核心:

- 市场需求:是否明确客户需求和市场机会?产品定义是否匹配市场目标?

- 技术可行性:关键技术是否已有解决方案?是否需要提前研发(如预研项目)?

- 商业价值:预估市场规模、竞争分析、盈利模式是否合理?财务回报(如 ROI、NPV)是否达标?

初步计划:项目周期、资源需求(人力、预算)是否可行?

输出决策:

- 通过:批准进入计划阶段,启动详细的产品规划。

- 终止:项目不符合公司战略或商业目标,停止投入。

- 整改:要求补充信息或调整方案后重新评审。

(2)计划决策评审点(PDCP)

阶段定位:位于计划阶段结束时,决定是否进入开发阶段。

评审核心:

- 详细方案:产品规格、技术路线、架构设计是否明确?是否识别并规避了技术风险?

- 项目计划:开发计划、里程碑、资源分配(团队、预算、供应商)是否细化且可行?

- 供应链与制造:生产工艺、采购策略、产能规划是否就绪?

- 风险管控:识别的风险(技术、市场、进度等)是否有应对计划?

输出决策:

- 通过:批准进入开发阶段,整理需求和方案,启动详细开发工作。

- 终止:项目风险过高或目标不可行,终止项目。

- 修订:要求优化计划(如调整范围、资源或时间)后重新评审。

(3)可获得性决策评审点(ADCP,或称为可发布决策评审)

阶段定位:位于开发阶段结束、测试与验证阶段完成后,决定是否上市发布。

评审核心:

- 产品就绪:产品是否通过测试和验证?质量是否满足内部及客户标准?

- 上市准备:市场推广计划、销售渠道、定价策略、客户培训是否就绪?

- 供应链就绪:量产能力、库存策略是否满足上市需求?

- 财务确认:成本核算、销售预测、资金回收计划是否可行?

输出决策:

- 通过:批准产品上市,启动量产和市场发布。

- 终止:产品存在重大缺陷或市场条件不成熟,暂停上市。

- 整改:要求解决遗留问题(如质量缺陷、供应链瓶颈)后重新评审。

(4)生命周期决策评审点(LDCP)

阶段定位:产品上市后,在生命周期内(如退市前)进行评审。

评审核心:

- 市场表现:销量、市场份额、客户反馈是否达到预期?

- 产品优化:是否需要迭代升级(如功能增强、成本优化)?

- 退市策略:是否因技术过时、市场萎缩或利润下降而计划退市?后续维护或替代产品规划是否明确?

输出决策:

- 继续:维持现有产品,持续优化或拓展市场。

- 迭代:启动下一代产品开发,或对现有产品进行升级。

- 退市:制定退市计划,停止生产并处理库存。

在这一过程中,团队可以提前识别技术、市场和财务风险,避免资源浪费在不可行的项目上,同时确保项目与公司长期战略一致,优先投入高价值、高回报的产品。

在流程上,标准化的评审流程能够减少决策拖延,最终推动产品从“技术成功”走向“商业成功”。

三、工具赋能数字基建

“工欲善其事,必先利其器。”在IPD落地的过程中,很重要的一点就是IT工具对流程的支撑落地。包括华为落地IPD的过程中,也是用IT工具来做流程化的适应,将原本靠人为推动的流程转向工具驱动,实现技术合力。

1.产品生命周期工具

很多企业在落地的过程中,忽略了工具的辅助作用。而工具可以通过标准化的流程实现从事后救火转向事前预防。

在禅道等生命周期管理工具中,可以实现产品市场管理、需求管理、设计开发到上市销售、退市维护等全生命周期的流程固化,将方向隐患和进度风险控制在萌芽状态,有效提升研发效率与产品竞争力。

2.新型技术趋势

利用大数据、AI等新兴技术,也能够为IPD提供更强大的支持。

我们可以通过BI(商业智能)进行大数据分析,做到对客户需求和市场趋势的科学反映,为产品规划提供更精准的决策支持。

也同样可以利用人工智能技术进行产品设计和测试,减少人为错误、缩短开发周期:

- 在产品设计阶段,人工智能算法可以根据大量的历史设计数据和客户需求,提供优化的设计方案建议;

- 在测试阶段,通过自动化测试工具等,更快速、全面地发现产品中的潜在问题。

当然,随着现在生产力的不断发展,新的业务模式和技术创新会对现有IT工具提出更高的要求。

在不断优化和完善IT工具支撑体系的基础上,在团队流程实施的效果上,才能更好地满足IPD流程高效运行的需求,助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

本文由 @IPD产品研发管理 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

- 目前还没评论,等你发挥!

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益