社交类用户习惯养成分析:叫好不叫座,中老年生意不好做?

中老年人群体也需要自己的垂直社交网络,这个社交网络会给中国和世界带来巨大的经济价值和社会价值。

我发现,相比健康,快乐才是中老年人群体的第一需求。比如为了晚上和老朋友多喝两杯酒,出门前多吃一颗高血压药。

这半年,我们一直和喜欢唱歌跳舞的中老年艺术团在一起,参加他们的活动和会议。他们对舞台的渴望特别强烈。除了平时的彩排,临近上台前还要再彩排一次,而且特别投入。在舞台上,他们的演出也是非常出色的,跟平时电视看到文艺晚会质量差不多甚至更好。演出后,将演出视频刻成光碟自己留念和送人。

现实的舞台总是有时间和地点的限制,光盘也不能点赞和分享到朋友圈。互联网却是永不落幕的舞台。

团队和个人在xxx上,搭建自己的网上舞台。通过手机上传演出视频、书画作品和文章诗歌,随时分享给亲朋好友,收获鲜花和粉丝。这是一件很快乐的事。

用户在xxx上,根据兴趣爱好,发现身边的兴趣团队,认识同龄的朋友一起搞搞兴趣爱好。这也是一件很快乐的事。

快乐就是老有所乐,老有所为。

我们切实拉近了中老年群体和互联网的距离;帮助他们认识同龄同好的朋友,减少了他们的孤独感;为他们搭建舞台,组织活动,帮助他们发现和实现新的个人价值。

We make them happy and health.

以前觉得互联网和我们距离很远,现在发现已经触手可及,谢谢xxx平台。

——温州·喻诗义老师

一、人群分析

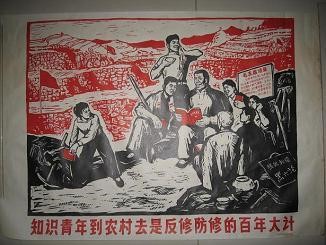

他们有着特殊的时代记忆,同质化的精神文化需求。比如知青上山下乡,比如改革开放下海下岗。

在他们的精神需求中,有着强烈的组织归属感。这种情感本身就是一种刚需,他们喜欢集体活动。所以衍生了各种线下的兴趣社群,比如地球人都知道的广场舞。

《老炮儿》中有句台词『50岁朝上,不由分说就被社会划拨为中老年人了』。人过50后,时间感觉走得就更快了。尤其是退休后,不再承担社会的功能角色,这种被时代遗忘的孤独感更加强烈。不用说那些『老领导』『老首长』不被前簇后拥的失落感,即使领着退休金的普通老百姓,也会在喝着小酒打着小牌时说一句『想当年…』。

相比微信和QQ这样的快社交产品,中老年人更需要bilibili,贴吧或者豆瓣小组这类慢社交的产品。以兴趣聚合同龄的中老年朋友,沉淀个人和集体的内容。

然而,微信和QQ不会为中老年人去改变,因为他们从一开始就不是为这个群体设计的产品。也不可能让中老年用贴吧,因为贴吧的内容运营者时常会推《我小时候家里穷,姐姐为了供我读书去当小姐》这样的帖子。

bilibili是二次元爱好者的垂直社交网络,这个社交网络打破了次元之墙。李宇春在跨年晚会唱《普通disco》时,这无疑是二次元在三次元的胜利,春晚听金坷垃指日可待。

中老年人群体也需要自己的垂直社交网络,这个社交网络会给中国和世界带来巨大的经济价值和社会价值。

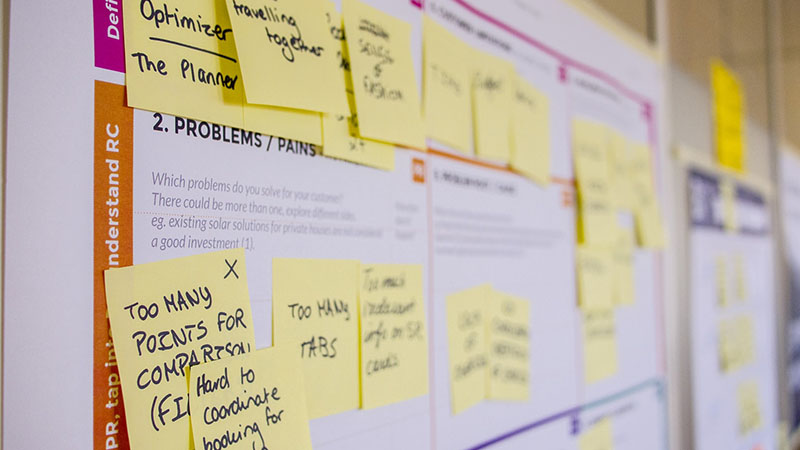

二、社交类用户习惯养成分析

有一个调查:80%的人早上起床后15分钟之内都在看手机,而且比较离谱的是有1/3的美国人他们宁可放弃性生活,也不愿放弃智能手机,这个用户习惯已经刀枪不入了。

当然类似的产品还有很多,如微信,每天耗费我们大量的时间,我们每个人一天要打开几十次微信,这个也是大家都知道的一些事实,所以这些类似的产品就叫习惯养成类的产品。它的商业价值往往是最高的。

这两年媒体都说资本寒冬,很多创业项目融不到钱了。如果能在这个时间节点了解清楚资本对于什么样的创业项目感兴趣,什么不感兴趣,这个价值就特别大。

如他们要投互联网项目时,基本上对互联网公司做的这个产品一些大的数据,用户数字之类的比前几年看淡了很多,他们更关注的是用户的质量,比如说日活,月活有多少,每个用户平均每天使用的时长是多久,30天的留存率是多少,付费转化率是多少等等。这些指标体现是什么?是这个产品在用户的层面有没有形成人家的使用习惯。

习惯能产生什么价值?

1. 习惯能帮你开发用户的终生价值

举个栗子:一个人正常来说一天要打开微信一二十次,代表着跟微信这个产品每天要做几十次的交互,这种频繁的交互形成的习惯所带来的商业价值是非常巨大的。

传统行业,绝大多数基本上都是一种模式:就是一手交钱一手交货。不管你生产、制造、出售什么。

一手交钱一手交货这样的方式有一种缺陷,你交了钱拿之后,作为消费者你拿走了商品,而作为商家来说就没有然后了,他跟我们的这次交互就完结了。而且也很难再有后续的交互,即便是有,也是比较弱的,如售后,客服之类。

可能你会说,有些传统商品是易耗品,消耗完了后还会复购。复购率确实是存在的,但是真要是了解传统行业跟所有人都用微信每天打开几十次比不是一个数量级,交互频次差太远太远。

传统行业和互联网行业对待顾客,它叫的名字都不一样。传统行业一般叫客户,互联网行业叫用户。客户与用户有什么区别?

传统行业:你付费给我,你就是我的客户,客户就是上帝。

互联网行业:但用户就不一样了,我们是好多互联网产品的用户,但并不是每个产品我们都付过费,而且互联网绝大多数用户都是不付费的,不付费有啥了不起?你商家又赚不到钱。其实是为了未来创造更多的付费空间,还是拿微信来说,我们下载微信是不用花钱的,而到了现在这个节点也能看出来了,微信能嫁接的商业场景太多了,你买东西时候可以做支付工具,微信上还有许多的合作伙伴,如京东、滴滴、摩拜都可以在微信里做交易,微信有些时候会在朋友圈推一些广告之类等等。反正你会觉得,微信在这个节点,他们在做商业化尝试的时候,好像是五花八门的,啥生意都可以做,而这些生意的根源就是我们这些人天天习惯于用微信,每天打开几十次,是我们这么强的使用习惯支撑了微信在商业上的延展能力。

所有做社交产品一旦让用户养成习惯,你就可以开发他的终生价值。

2. 它可以提高产品的利润

一个用户一旦对一个产品形成习惯后,他对产品的依赖性会大大增加,这种依赖性会带来价格上的后果就是这个人对价格的敏感度降低。

现在很火的手游,如王者荣耀、吃鸡等,这些游戏你会发现都采用一些通用的模式。就是基础的功能是免费的,所有的用户不掏钱就可以免费的玩这个游戏。但是玩的过程中你会发现一些收费项目,如道具、装备、皮肤这些所有的项目,要么追求个性化的效果,要么给你升级一些功能,大部分主流的游戏都是这么做的。

除了游戏之外,有一些产品也是这么干的,如印象笔记,很多人都在用,各种读书的笔记,会议纪要都放在这上面,自己常用的文件,渐渐的你会发现你太习惯于用这个工具来工作,你根本就离不开它,于是它这时候就可以推出一些增值服务功能收费,这跟游戏的套路都是很像的。

这两个栗子里面都说明了免费使用,培养你的使用习惯,它能让你付费的时候价格不太敏感。

为啥?很简单。你玩一个游戏,用一个软件花的时候太长了,你会把自己所有的精力时间都投进去了,这个工具已经进入你的工作生活,你完全离不开它了,这时候你再看它的增值服务的时候,你往往觉得这个价格其实是OK的。

但是假如换一种场景,直接上来这个产品就是付费的,你可能就会很抗拒,你就不想买。原因很简单,你一上来就给一个价格,这个东西值这个钱吗?我要货比三家一下,我看看其他的产品卖多少钱,你脑子里肯定有这种意识。

而免费的产品它是先让你使用了一段时间,你会对它的这个价格好接受的多,你觉得这个东西确实不错,给我工作生活带来了很大改变,你通常不会去货比三家,因为现在货比三家的成本也比较高了。

所以这是说习惯带给我们的第二个好处,降低了消费者的价格敏感度,促成它的交易。

3. 有利于产品加快它的成长速度

你天天去使用这个产品,就好比打卡一样,它成为你生活中的一部分,那你一定会推荐你身边的人,这种口碑传播是自然而然的。

有些社交类的产品,如Facebook,它的老用户带来新用户就更明显了,因为它是社交产品,所有的社交关系都转移到Facebook上之后,你会发现离不开Facebook,作为一个老用户,你会推荐周围的人用,如果你是一个新用户,你根本没有账号,这时你周围的人都在用这个网站,自己也有压力,就会去用。

这是用户习惯带来的好第三个好处。

4. 它会带来许多商业竞争上的优势

看每个垂直领域,其实都有好的几个互联网产品,不管是叫外卖,打车出行,电商购物等等,都有几个好的产品胜出,其他的竞争对手熬不过去都死掉了。那这些活下来的产品是靠胜出的?是不是就是说更好的产品胜出?那些比较差的产品就会淘汰?其实不一定。

很多时候不是这样的,很多产品并不是比别人强,有的时候就是因为它比别人更早的进入这个领域,于是积攒下的用户习惯就更强一些,就是这个原因。并不是说它解决问题的角度明显比别人强很多,那没有,并不一定是这样的。

商业市场上有一个著名的栗子:

电脑键盘26个字母为什么是这个布局?

很对人会觉得这是经过很科学的认证吧。打字的时候,从力度,速度,都是最优的答案。其实并不是这样的。仅仅就是因为习惯。

现在我们看到键盘上的排布形式,它是19世纪的70年代开始产生的。

最初,打字机键盘按照字母顺序排列,而打字机是全机械结构的打字工具,如果打字速度过快,某些键的组合很容易出现卡键问题。1868年,克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)发明了QWERTY键盘布局,他将最常用的几个字母安置在相反方向,最大限度放慢敲键速度以避免卡键。

打字这个行业形成习惯后,后来出现了电脑之后,人们就习惯也采用了这种格局,一代一代的就流传到了现在。

那你说中间有没有人想去修改呢?

有,很多人做过尝试,而且很多都申请了专利,你作为一个更科学,打字更快的键盘,市场上根本就不认,所以他们很快就从市场上消失了。

因为对于普通用户来说,换一套键盘,从0开始打字,那太痛苦了。一开始的时候都是用一根手指头或者两根手指头在电脑键盘上单个字母单个字母的戳,特别费劲,我们要做很长时间的练习才能学会把10个手指头飞快的调动起来。所以你让我换一个新的键盘,我绝对是不会换的!

这就是习惯带来商业竞争上的优势。

三、中老年社交产品习惯养成的四个阶段

由于篇幅较长,这里重点介绍奖励部分。

- 促发

- 行动

- 奖励

- 投入

栗子:如饿了么交易完后有积分奖励,可以用这些积分在积分商城换一些商品。这是一个很明显对用户行为的一个奖励。又如手机游戏有一些积分系统,排行榜,后台也会经常设置一些奖励,道具,装备等。这些产品都是为了激励用户的使用习惯,给到用户一些实质的奖励。

那么对于中老年社交类产品哪些奖励是有效的,哪些奖励是无效的,甚至起到一些负面作用?

只有变化特别的多奖励对于用户来说,它会产生一个长期的刺激,会形成他不断的去使用产品,去培养成一种使用习惯,如果奖励不够多变,往往起到一个负面的作用,如5.6年前的酷6视频,甚至把用户从产品上赶跑。

那么,为什么人会喜欢多变的奖励?

这其实是个生理问题,因为人类的大脑经过上百万年的进化,进化出了一种功能让我们有能力看清事物的发展规律,这种能力是非常稀缺的。看懂了两件事情的因果关系,就会把这种感觉记录下来,下次碰到类似这种情况时,大脑就会从记忆库里直接把这个结论直接调取出来,有了这个结论,你就很容易找到应对的方法,这个过程其实就是习惯养成的一个过程。

比如我们看到天上打雷后就开始下雨,久而久之,我们大脑就建立起一个因果联系,打雷就预示着下雨,你发现了这个规律之后,下次看到打雷的时候,我们就会赶紧找到地方躲雨。这就是一种认知上的一种习惯。

这个能力其实其他动物也是具备的,只不过它只能认知一些简单的规律。

如训狗的时候,你吹一下口哨,就给小狗一点吃的,那么就与小狗之间建立起一种简单的因果联系,它就觉得吹口哨就意味着有吃的,下次吹口哨不给它吃的,只是单纯的吹口哨它也会高兴的手舞足蹈。

而建立起来的这些因果关系并不是正确的,很多一前一后发生的事情,它并不代表着前面是原因,后面一定着结果。但是我们很多时候还是通过一个简单的直觉反应,觉得这两个事情同时出现,它就是因果关系,但是实际上它并不一定是对的 。

栗子:心理学家斯金纳的鸽子实验。斯金纳把一个鸽子放在笼子里,他设计了一个机关按钮,这个鸽子只要不小心碰到这个按钮,这个笼子就会掉下食物来,那么反复几次之后,这个鸽子就发现这个规律,它每次按按钮都有吃的,所以这就等于奖励了它,它就不停的去按这个按钮。

第二阶段实验:如果按按钮的时候不是每一次按都能掉食物。这个鸽子的行为会出现什么变化?

所以他把这个机关改变了一下。结果特别诡异,这个鸽子按按钮确实会掉食物,但不是很确定,有时候会掉有时候不会掉,所以它更直接的反应是更频繁的去按按钮,不停的按。你给它一个不太确定的奖励之后,它就会更频繁的去做这个动作,它就会建立一个更高频次的行为习惯来应对这种不确定性。

想一下这个道理如果用在人身上,它意味这啥?

如果我们做了一个产品,不停的给用户一些看的到的奖励,它是可能建立起一种习惯的。就像鸽子发现按钮与食物之间的联系一样。但是你如果这个奖励很不确定性,用户无法预判有没有奖励,这时候他可能使用产品的频次更高,粘性会更大。

这个鸽子是实验,结论用在人身上会成立吗?

心理学上做过类似的实验,结论是差不多的。我们可以谈谈实际的场景,那些特别喜欢赌博的人,玩骰子,玩出的数字是几,其实是不确定的,但是谁都知道玩骰子赌钱的时候就是特别刺激的,为啥赌博会上瘾?其实就是其结果的及其不确定性。如果我告诉赌徒,你每次摇骰子出的数字都是一定的,赢的多少钱都是确定的,你觉得他会玩这个赌博游戏吗?这就挺没意思的了。这种活动人是很难上瘾的。

再比如说一个小孩,你给他买了一个新玩具,他会觉得这个玩具特别新鲜,他会不停的玩,但是他玩几天之后就腻了。很快,他就会要求,给他买一个新玩具。这也是一样的道理。新玩具代表着不确定性,但当他适应了这种不确定性之后,后面没有新的不确定性,他就不想玩啦!人喜新厌旧都是非常正常的。

再来说说单机游戏和网络游戏,单机游戏每关是什么样的,就是什么样的,你都是在打机器,而通关完了之后你就会觉得一点意思都没有了。可是网络游戏你每次玩都有新的刺激,因为你跟真人玩,真人的变化其实是比机器多得多的,这就是为什么从上瘾这个维度来考虑网络游戏比较容易上瘾,单机游戏就差的远。

所以从这就能得出一个结论,你想让用户对你的产品有一种特别强的使用习惯,应该不停的想一些新的创意,变着花去奖励他,千万不能被一眼看穿了,知道了我每一个动作接下来会是什么样的奖励,那就很麻烦了。做过互联网运营的人都懂,他们变着花想办法让用户喜出望外,给用户制造一些惊喜,天天变换着不同姿势去做各种的尝试,比如时不时蹭各种新闻热点,时不时搞一些专题,时不时搞一场线上的活动,而后弄个投票,做个H5小游戏等。

那么,究竟给中老年社交用户什么样的社交模型才合适?

可以从三个维度考虑:

- 社交奖励

- 猎物奖励

- 自我奖励

四、功能细节

1. feed流;

2. 暗示,唤起情绪;

3. 可自设置字体大小,注意文字颜色对比,重要交互颜色避免使用蓝色;

4. 放大点击热点区域;

5. 需不断重复介绍产品功能以防止认知过时,尽量避免多任务跨屏处理;

6. 相比起新的功能,优先兼顾以往功能,描述成专家意见的选项可能更具有说服力(但不要滥用)。

本文由 @军装 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

起点课堂会员权益

起点课堂会员权益

重要交互颜色为啥避免使用蓝色

社交产品 UI设计师合作人 加我QQ:122238951

写的很接地气,赞,作者有时间可以讨论一下看看,亲情社交市场如何 😉

一本正经说了一堆废话。

为啥尽量不用蓝色呢?

有没有推荐的老年人产品

万通筋骨贴

新盖中盖牌高钙片